Page 5 - Journal Culturel de Metz - 2016-06

P. 5

Historique : du 7 au 24 juin 1520, François 1er, roi de France, et Henry VIII, roi d’Angleterre

et d'Irlande, se rencontrent au "Camp du Drap d'Or", dans la campagne près de Calais. 2

L’enjeu est géostratégique : François Ier (né François d'Orléans, règne de janv.1515 à mars1547)

a besoin de l’alliance du roi d'Angleterre et d'Irlande Henri VIII (règne d'avril 1509 à janv. 1547)

pour contrecarrer la puissance de Charles de Habsbourg dit Charles Quint (Empereur

des Romains, règne de juin 1519 à fév. 1558). Il a le prestige du titre d'empereur, l'autorité

sur des territoires immenses (Pays-Bas, Allemagne, royaume de Naples, Espagne), et

une puissance financière considérable grâce à ses royaumes espagnols (Castille, Aragon

et partie espagnole de la Navarre) qui lui permettent d'envisager une politique ambitieuse.

Le camp est établi en plaine de Flandre, entre le château d'Ardres (62-Pas-de-Calais),

possession française, et le château de Guînes (62-Pas-de-Calais) au Calaisis (The Pale of Calais,

possession anglaise de 1347 à 1558). L'organisation est confiée à Jacques Ricard

de Genouillac, dit Galiot de Genouillac (1465-1546, militaire et diplomate français)

et Gilles de la Pommeraie (magistrat et diplomate français)

Pendant quinze jours se succèdent, dans les deux villes de toile construites l'une face à l'autre,

joutes, tournois, banquets et bals, qui constituent autant d'affrontements symboliques

entre les deux jeunes princes, venus chacun avec une innombrable cour

(cinq mille personnes sont estimées de chaque côté).

Le résultat final, ne sera à la hauteur, ni des espérances, ni des énormes sommes engagées...

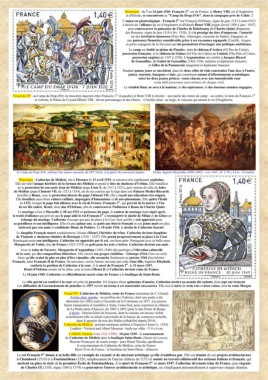

Visuel du TP : au Camp du Drap d'Or, la rencontre équestre entre François 1er (à gauche) et Henri VIII (à droite) – une partie des tentes du camp – au centre, la tente de François 1er

et à droite, le Palais de Crystal d'Henri VIII - divers personnages et des chiens – à l'arrière plan : au large, le vaisseau qui amena le roi d'Angleterre.

Le Camp du Drap d'Or, tableau d'un auteur anonyme du XVIe siècle, à la gloire du souverain anglais. Debay Auguste-Hyacinthe (1804-1865) - vers 1835 –H 5,76 x 3,8 m - Versailles

Historique : Catherine de Médicis, née à Florence le 13 avril 1519, se retrouve très rapidement orpheline.

Elle devient l'unique héritière de la fortune des Médicis et prend le titre de duchesse d'Urbino. Elle bénéficie

de la protection de son oncle Jean de Médicis (pape Léon X, de 1513 à 1521), puis surtout de celle de Jules

de Médicis (pape Clément VII, de 1523 à 1534), un de ses cousins qui la loge dans son Palazzo Medici-Riccardi.

Installée à Rome, sous la protection directe du pape Clément VII, elle y reçoit une éducation très soignée.

Elle bénéficie ainsi d'une culture raffinée, imprégnée d'humanisme et de néo-platonisme. Elle quitte l'Italie

en 1533, lorsque le pape fait alliance avec le roi de France, François 1er, qui prévoit de la marier à l'un

de ses fils cadets, Henri, alors duc d'Orléans, afin de contrecarrer l'influence à Rome de Charles Quint.

Le mariage a lieu à Marseille le 28 oct.1533 en présence du pape, le contrat de mariage étant signé après

le traité d'alliance qui prévoit que le pape aide le roi François Ier à reconquérir le duché de Milan et de Gênes en

échange du mariage. Catherine n'occupe que peu de place à la Cour, bien qu'elle y soit appréciée pour

sa gentillesse et son intelligence. Elle n'a pas quinze ans, ne parle pas bien le français et son jeune mari est plus

intéressé par son amie et confidente Diane de Poitiers. Le 10 août 1536, le destin de Catherine bascule.

Le dauphin François meurt soudainement, faisant d'Henri, l'héritier du trône. Catherine devient dauphine

de Viennois et duchesse titulaire de Bretagne (1536 - 1547). Elle prend progressivement sa place à la Cour.

Remarquée pour son intelligence, Catherine est appréciée par le roi, son beau-père. Partageant avec sa belle-sœur

Marguerite de Valois, dite de France (1523-1574) un goût pour les arts et lettres, Catherine devient son amie.

Avec la reine de Navarre, Marguerite d’Angoulême (1492-1549) elle participe à l'élévation culturelle

de la cour, par des compositions littéraires. Elle choisit son propre emblème : l'écharpe d'Iris (l'arc-en-ciel).

Alors qu'elle craint de plus en plus d'être répudiée, elle accouche finalement en janvier 1544 d'un héritier :

François, futur François II de France. Sa naissance, suivie l'année suivante par celle d'une fille, baptisée Elisabeth,

conforte la position de Catherine à la cour. À la mort de François Ier, le 31 mars 1547,

Henri d'Orléans monte sur le trône, sous le nom d'Henri II et Catherine devient reine de France.

Le 10 juin 1549, Catherine est officiellement sacrée reine de France à la basilique de Saint-Denis.

Le rôle qui lui est conféré à la cour est celui de procréer. En l'espace d'une quinzaine d'années, Catherine mettra au monde dix enfants, dont sept survécurent.

Les difficultés de l'accouchement de jumelles en 1557 mirent un terme à ces maternités successives. Elle sera la mère de trois rois et deux reines, dont la reine Margot.

Visuel TP : Catherine de Médicis, reine de France (miniature de F. Clouet).

Arrière plan, gauche : un pavillon des Tuileries, dont une partie a été

démontée (en 1882) suite à l'incendie de la Commune en 1871. Les pierres

furent transportées et installées à Alata, Corse-Sud, pour construire le château

de La Punta (près d'Ajaccio, de 1883 à 1891) pour le duc Pozzo di Borgo.

à droite : l'ancien hôtel de Soissons, dont la colonne est encore visible

actuellement (elle se situait à proximité de la bourse du commerce actuelle,

dans le quartier du trou des Halles (réhabilité depuis 2016).

Catherine de Médicis : portrait miniature attribué à François Clouet (v. 1555).

Londres - Victoria and Albert Museum - huile sur vélin - V 4 x 6 cm

CARON Antoine (vers 1521-1599) : 10 juin 1549 - le couronnement

de Catherine de Médicis dans la basilique Saint-Denis. (Musée du Louvre)

Histoire Françoyse de nostre temps - pour Houel Nicolas, apothicaire

le couronnement de Catherine de Médicis, reine de France

Henri II roi de France - la basilique de Saint-Denis - allégorie

àLeCrhoaimFbraonrdço(i1s5I1er9)doetnàneFàonstaabineelllbeesl-epafailrlumulmee(seu1,n5db2eel8axF,nercramen(mcrpeelpheelaatducdtee)e,mrsloaMeyvnaiétsdudbitceréiuslen'a-t,nMpdcaeiapetminéerréciac(hubéâxentieag:aeteu)nacd-rretHeis1b5t1ri5uq3,n57ue)ex,epq4tiu1ea,'re2srlselciesmntone.i'roaeuu, btlriaervaaipl acso.llEalbleoreasttitfédmeosianrdtiesasness projets architecturaux

italiens et français, qui

mettent en place le style de la première École de Fontainebleau. À la mort de François Ier en mars 1547, Catherine devenant reine de France, puis régente

de Charles IX (1550, règne 1560 à 1574) va poursuivre l'œuvre architecturale et artistique, en s'impliquant personnellement à superviser chaque chantier.