Page 3 - Journal Culturel de Metz - 2016-06

P. 3

L'école s'établit d'abord dans un petit bâtiment place Marengo, avec à sa tête

Louis-Antoine Beaunier (fondateur de l'école de St-Etienne, 1779-1835). Elle connaît

plusieurs adresses (en 1848, au château de Chantegriller) avant de s'installer

définitivement en 1927, au 158, cours Fauriel, après deux ans de travaux.

L'édifice est réalisé dans un style néo-classique. Il est composé d'un bâtiment central

relié à deux bâtiments latéraux, l'ensemble formant un U. Sur le bâtiment principal,

le balcon est soutenu par deux atlantes figurant un mineur et un métallurgiste. Le tout

est surmonté d'un fronton représentant l'école qui distribue à des enfants casqués,

la science sous forme de livres et d'outils. Deux statues symbolisant la science et

l'industrie ont trouvé place dans deux niches. Les noms sculptés sur la façade sont ceux

d'anciens élèves, professeurs et directeurs qui ont fait la renommée de Saint-Étienne

(L-A Beaunier, J-B.Boussingault (chimiste,1801-1887), Emmanuel-Louis Gruner

(1809-1883, professeur), Benoît Fourneyron (1802-1867, inventeur et industriel), etc....

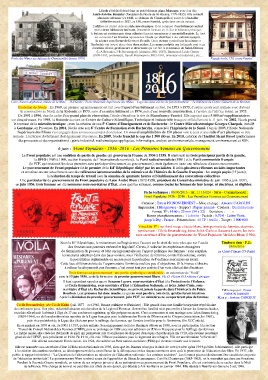

Ecole des Mines au château de Chantegrillet (avant 1919) Façade école, 158, cours Fauriel

Loire, bassin stéphanois, musée de la Mine. St-Etienne : École Nationale Supérieure des Mines Logo des deux siècles de fonctionnement Le bâtiment du Centre Culturel de la Rotonde

Evolution de l'école : En 1969, un premier agrandissement est fait avec l'ajout d'un bâtiment au Sud. De 1973 à 1975, d'autres ajouts sont réalisés avec d'abord

la construction au Nord, de la Rotonde en 1973, suivi d'un autre bâtiment en 1974, puis d'une nouvelle construction, à l'arrière de l'édifice initial, en 1975.

De 1991 à 1996, dans le cadre d'un grand plan de rénovation, l'école s'étend sur le site de Manufrance-Fauriel. Elle acquiert ainsi 5 800 m² supplémentaires

sur cinq niveaux. En 1998, la Rotonde devient un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle inauguré officiellement le 11 juin. En 2002, l'école prend

le tournant de la microélectronique , avec la création de son 5e Centre d'Enseignement et de Recherche : le Centre Microélectronique Georges Charpak, installé

à Gardanne, en Provence. En 2004, l'école crée son 6e Centre de Formation et de Recherche, consacré à l'Ingénierie de la Santé. Depuis 2005, l'Ecole Nationale

Supérieure des Mines s'est engagée dans un nouveau projet d'extension. Un nouvel amphithéâtre de 150 places voit le jour et une salle d'art plastique va être

réalisée. L'extérieur du bâtiment doit également être repris. En 2009, l'école franchit le cap des 1 500 élèves. En 2010, création de l'Institut Henri Fayol (performance

des processus et des organisations) : génie industriel, mathématiques appliquées, informatique, analyse environnementale, management, environnement et RSE.

6 juin : Front Populaire - 1936 -2016 - Les Premières Femmes au Gouvernement

Le Front populaire est une coalition de partis de gauche qui gouverna la France de 1936 à 1938. Il réunissait les trois principaux partis de la gauche,

la SFIO (1905 à 1969, section française de l’Internationale ouvrière), le Parti radical-socialiste (1901) et le Parti communiste français

(le PCF, qui soutenait les deux premiers sans participer directement au gouvernement), mais également toute une nébuleuse d'autres mouvements.

Le gouvernement de Front populaire fut le premier de la IIIe République dirigé par les socialistes. Il initia plusieurs réformes sociales importantes

et constitue encore actuellement une des références incontournables de la mémoire et de l'histoire de la Gauche française : les congés payés (15 jours),

la réduction du temps de travail avec la semaine de quarante heures et l'établissement des conventions collectives.

Une particularité du gouvernement du Front populaire de Léon André Blum (1872-1950, président du Conseil des ministres de juin 1936 à juin 1937),

en juin 1936, trois femmes ont été nommées sous-secrétaires d'État, alors qu'elles n'étaient, comme toutes les femmes de leur temps, ni électrices, ni éligibles.

Fiche technique : 06/06/2016 - réf. 11 16 024 - Série - Commémoratif :

Front Populaire 1936 - 2016 : Les Premières Femmes au Gouvernement

Création : Ernest PIGNON-ERNEST – Mise en page : Antoine CAROLUS

Impression : Héliogravure - Support : Papier gommé - Couleur : Quadrichromie

Format TP : H 60 x 25 mm (54 x 22) – Dentelure : ___ x ___

Barres phosphorescentes : 1 à droite - Faciale : 0,70 € - Lettre Verte,

jusqu'à 20g - France - Présentation : 40 TP / feuille - Tirage : 1 000 000

Visuel du TP : sur fond rouge et texte blanc, trois portraits de femmes, dessinés,

représentent : Cécile Brunschvicg, Irène Joliot-Curie et Suzanne Lacore, les trois

sous-secrétaire d'Etat du gouvernement du "Front Populaire "de Léon Blum (1936).

Sous la IIIe République, le mouvement suffragiste met l’accent sur le droit de vote plus que sur l’accès Timbre à date - P.J.:

04/06/2016

des femmes aux pouvoirs exécutif et législatif. Certes, il valorise les expériences étrangères

de féminisation du pouvoir et bâtit un argumentaire sur l’apport politique des femmes : sans surprise, au Carré d'Encre (75-Paris)

les mesures adoptées dans des pays voisins, sous l’influence de femmes, contre l’alcoolisme, contre

TàD conçu par : Ernest

la prostitution réglementée ou encore pour la protection de l’enfance sont mises en avant. PIGNON-ERNEST

Cette face différencialiste de l’argumentaire féministe soulève peu d’objections. Si la France s’obstine

M.en p. : Antoine CAROLUS

à refuser la citoyenneté aux femmes, c’est avant tout par crainte d’un vote clérical des électrices.

Trois femmes au gouvernement - une portée symbolique considérable : en couverture de "Voilà"

paru le 13 juin 1936, après la formation du premier gouvernement Blum. Ph. O. Ploton © Archives Larousse

Il faut cependant rappeler que ni Suzanne Lacore, sous-secrétaire d'État à la Protection de l'Enfance,

ni Cécile Brunschvicg, sous-secrétaire d'État à l'Éducation Nationale, ni Irène Joliot-Curie, sous-

secrétaire d'État à la Recherche Scientifique, ne prirent jamais la parole dans l'hémicycle du Palais

Bourbon. Leur présence fut donc muette, ce qui ne veut pas dire, loin de là, qu'elles furent inactives.

Après la démission du premier gouvernement, juin 1937, les ministères ne comportèrent plus de femmes.

Cécile Brunschvicg, née Cécile Kahn (juil. 1877 – oct.1946, femme politique et féministe) : Elle grandit dans une famille bourgeoise républicaine

de confession juive. Son père, industriel alsacien est chevalier de la Légion d'Honneur. Son milieu familial n'est pas enclin à laisser les femmes étudier,

toutefois elle réussit à obtenir à l'âge de 17 ans son brevet supérieur, qu'elle prépare en secret. C'est sa rencontre et son mariage avec Léon Brunschvicg

(1869-1944), un philosophe féministe membre de la Ligue française pour la défense des Droits de l'Homme et du Citoyen (association, loi 1901),

puis vice-président de la Ligue des électeurs pour le suffrage des femmes, qui l'amène à militer pour le féminisme (fin XIXe siècle).

Ils se marient en 1899 et ont, de 1901 à 1919, quatre enfants. Son engagement social et féministe débute en 1908, avec sa participation à la section

Travail du Conseil National des Femmes (CNFF), puis se prolonge en 1909 avec son adhésion en l'Union Française pour le Suffrage des femmes.

La même année, elle créée les Réchauds de midi qui permettent aux travailleuses de disposer d'un repas chaud le midi. En 1910, elle devient secrétaire

générale de l'UFSF, puis présidente en 1924. En 1914, elle crée l’Œuvre parisienne pour le logement des réfugiés. Elle est une féministe "réformiste".

Elle défend notamment l'école mixte. En 1924, elle adhère au Parti radical-socialiste (PRS) qui vient de s'ouvrir aux femmes.

Elle est nommée sous-secrétaire d'État à l'Éducation Nationale en 1936, alors que les femmes n'ont pas le droit de vote (ce n'est qu'en 1944 qu'elles l'obtiendront). Elle participe

à la création des cantines scolaires, au développement de la surveillance de la délinquance et des risques sanitaires ainsi qu'à la promotion de l'éducation des filles. En 1937, elle

publie le rapport ministériel : "La Question de l'alimentation au ministère de l'Éducation nationale : les cantines scolaires". Les femmes peuvent dorénavant être candidates au poste

de "rédactrice territoriale". Le gouvernement Blum tombe à cause de l'opposition du Sénat, le successeur, Camille Chautemps (1885-1963), ne la reconduit pas dans ses fonctions.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, en raison de ses origines juives et de sa participation au gouvernement du Front Populaire, elle est contrainte de se cacher dans le Midi

de la France. Elle change de nom et ne peut être aux côtés de son époux, qui décède à Aix-les-Bains en janvier 1944. Elle décède à Neuilly-sur-Seine le 5 oct.1946.