Page 4 - Journal Culturel de Metz - 2016-06

P. 4

Irène Joliot-Curie : fille de Pierre et Marie Curie - Paris 12 sept. 1897 - 17 mars 1956, chimiste, physicienne et femme politique :

La jeune Irène reçoit un enseignement original, donné par des universitaires, alliant une éducation de l'esprit pragmatique à une éducation du corps.

Elle complète ensuite son cursus par quelques cours pris au collège Sévigné et se révèle très bonne élève en sciences et en mathématiques ; elle obtient

son baccalauréat en juillet 1914. À 17 ans, Marie Curie accepte que sa fille l'accompagne sur le front, pour pratiquer des radiographies des blessés

de guerre à l'aide de voitures équipées à cet effet. Parallèlement, Irène passe un diplôme d'infirmière. À partir de 1917, elle reprend ses études

supérieures de mathématiques, de physique et de chimie, tout en étant chargée de former les infirmières à la radiologie au laboratoire Curie de l'Institut

du Radium. En 1920, munie de ses licences de physique et de mathématiques, Irène devient assistante de sa mère et commence alors une thèse sur

les rayons alpha du polonium qu'elle soutient en 1925. En 1926, elle épouse Jean Frédéric Joliot (1900-1958, physicien et chimiste) entré à l'institut

du radium à la fin de 1924. Elle démontre, avec son mari Frédéric, l'existence du neutron et découvre la radioactivité artificielle. La mise en évidence

et l’étude de ce phénomène qui consiste à transformer un élément stable en élément radioactif, en conjonction avec les recherches sur l'action

des neutrons sur les éléments lourds, sont un pas important vers la découverte de la fission nucléaire. En 1935 ils recevront le prix Nobel de chimie.

En 1936, Irène est nommée sous-secrétaire d'État chargée de la Recherche Scientifique, pour une durée limitée prédéfinie, uniquement pour soutenir la cause féminine

et celle de la recherche scientifique. Comme convenu, elle démissionne au bout de trois mois, laissant le poste à son mentor, le prix Nobel de physique 1926, Jean Baptiste Perrin

(1870-1942). Elle a cependant le temps de définir quelques orientations majeures d'une politique publique de recherche : augmentation des salaires et des bourses de chercheurs,

alignement du statut des normaliennes de Sèvres sur celui des normaliens d'Ulm, accroissement du budget de la recherche. La création du Centre National

de la Recherche Scientifique (CNRS, 19 oct. 1939) à laquelle Perrin attache son nom, est déjà initiée. En 1937, elle devient maître de conférences, en remplacement de son mari

nommé au Collège de France, puis professeur sans chaire à la Faculté des sciences de Paris. En 1946, elle devient directrice de l'Institut du radium et elle participe à la création

du Commissariat à l'énergie atomique, où elle occupe la fonction de commissaire durant six ans. Elle obtient la chaire de physique générale et radioactivité précédemment

occupée par sa mère. Militante pacifiste, elle s'élève contre les usages militaires de l'énergie nucléaire (bombes atomiques) et elle obtient le prix international de la Paix en 1950.

Irène Joliot-Curie meurt le 17 mars 1956 à Paris, d'une leucémie résultant d'une surexposition aux rayonnements radioactifs

Suzanne Lacore : 30 mai 1875, hameau du Glandier (Beyssac, 19-Corrèze) - 6 nov.1975 à Milhac-d'Auberoche (24-Dordogne).

D'une famille bourgeoise,elle entre à l'Ecole Normale d'institutrices en 1891, où elle obtient en 1894 le brevet supérieur. D'abord institutrice,

elle est, jusqu'à sa retraite directrice d'une école primaire en Dordogne. En parallèle à sa carrière, elle mène une activité politique pour soutenir

la cause socialiste. Entrée en 1906 à la SFIO, elle est la seule femme de ce parti en Dordogne. Défendant les idées de Jules Bazile dit Jules

Guesde, 1845-1922, homme politique socialiste), elle écrit sous le pseudonyme de Suzon des articles très engagés contre le capitalisme et pour

la révolution sociale. Cependant, durant la Première Guerre mondiale, elle laisse de côté le pacifisme et l'internationalisme, défendus par certains

de ses amis socialistes, et s'engage pour la solidarité nationale et la défense de la patrie. Restée à la SFIO après la scission de Tours

en décembre 1920, elle participe la reconstruction du parti en se consacrant, entre autres activités, à la question féminine et en contribuant

à la création en 1931 du Comité national des femmes socialistes (CNFS), dont elle est l'une des figures importantes. Du 4 juin 1936

au 21 juin 1937, elle occupe la fonction de sous-secrétaire d'État chargée de la Protection de l'enfance. elle conçoit une réforme de l'Assistance

publique et un ensemble de mesures relatives aux enfants déficients, défavorisés ou abandonnés. Elle met en place les "visiteuses sociales"

et s'attache à développer la formation des jeunes travailleuses. Après son passage au gouvernement, Suzanne Lacore continue de militer

en publiant des brochures, en écrivant des articles pour la presse et en prononçant des discours. Elle défend l'Ecole maternelle et l'éducation

dès le plus jeune âge. En fin de vie, l'enfant devient, sa principale préoccupation. A 85 ans, elle publie son dernier livre "Enfance d'abord !"

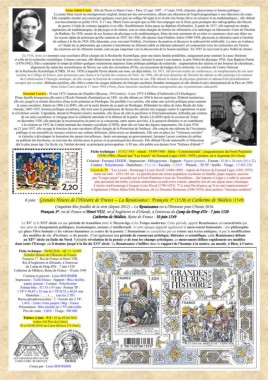

Fiche technique : 03/02/1986 - retrait : 19/09/1986 - Série - Commémoratif : cinquantenaire du Front Populaire

(1936-1986), illustré par "Les loisirs" de Fernand Léger (1881-1955), peintre, né à Argentan (61-Orne)

Création : Fernand LÉGER - Impression : Héliogravure - Support : Papier gommé - Format : H 40 x 26 mm (36 x 22)

Couleur : Polychromie - Dentelures : 13 x 13 - Faciales : 2,20 F – Présent. : 50 TP / feuille - Tirage : 15 465 238

Visuel du TP : "Les Loisirs - Hommage à Louis David" (1848-1849) – reprise de l'œuvre de Fernand Léger (1881-1955)

huile sur toile - 154 x 185 cm - La glorification des loisirs populaires (cyclisme en famille, pique-niques), associés

aux "Congés payés" accordés par le Front Populaire à tous les Travailleurs…Qu’importe si Léger y a mêlé le souvenir

plus personnel des belles cyclistes américaines en pull-overs colorés, admirées lors de son séjour outre-Atlantique.

L'artiste rend hommage à Jacques-Louis David (1748-1825): "J’ai aimé David parce qu’il est anti-impressionniste"

et également à Henri Julien Félix Rousseau, dit Le Douanier Rousseau (1844-1910), deux peintres "classique moderne".

6 juin : Grandes Heures de l’Histoire de France – La Renaissance : François 1er (1520) et Catherine de Médicis (1549)

Cinquième bloc-feuillet de la série (depuis 2012) – La Renaissance est à l'Honneur pour l'Année 2016.

François 1er, roi de France et Henri VIII, roi d'Angleterre et d'Irlande, à l'entrevue du Camp du Drap d'Or - 7 juin 1520

Catherine de Médicis, Reine de France - 10 juin 1549

Le XVe et le XVIe siècle est une période de transition entre le Moyen-âge et les Temps modernes. Cette période, appelé Renaissance est caractérisée par

une série de changements politiques, économiques, sociaux et intellectuels. A cette époque apparaît également le mouvement humaniste : une philosophie

qui place l'être humain et les valeurs humaines au centre de la pensée. L'humanisme se caractérise par un retour aux textes antiques, et par la modification

des modèles de vie, d'écriture, et de pensée. C'est également une période de renouveau artistique, littéraire et scientifique, cette Renaissance débute

au XIVe siècle en Italie du Nord. Véritable révolution de la pensée et de tous les champs artistiques, ce mouvement diffuse rapidement ses modèles

dans toute l’Europe, où il domine jusqu’à la fin du XVIe siècle. La Renaissance s’infiltre dans le rapport de l’homme à la nature, au monde, à Dieu, à l’autre.

Fiche technique : 06/06/2016 - réf. 11 16 095

Grandes Heures de l'Histoire de France

François 1er, Roi de France et Henri VIII,

Roi d'Angleterre et d'Irlande, à l'entrevue

du Camp du Drap d'Or - 7 juin 1520

Catherine de Médicis, Reine de France - 10 juin 1549

Création et gravure : Louis BOURSIER

Impression : Taille-Douce - Support : Bloc-feuillet,

papier gommé - Couleur : Polychromie

Format bloc : H 135 x 97 mm - Format TP :

1 TP V 40,85 x 52 mm et 1 TP H 52 x 40,85 mm

Dentelure : ___ x ___ (sur les 2 TP)

Barres phosphorescentes : 2 - Faciale des 2 TP :

1,40 € - Lettre Verte jusqu'à 100g - France

Présentation : Bloc-feuillet de 2 TP indivisible

Prix de vente : 2,80 € - Tirage : 500 000

Timbre à date - P.J.: 03 au 05.06.2016

Ardres (62-Pas-de-Calais)

03 et 04/06/2016 au Carré d'Encre (75-Paris)

Conçu par : Louis BOURSIER