Page 14 - Journal Culturel de Metz - 2023-09

P. 14

Il est également secrétaire d'État de la Maison du roi et secrétaire d'Etat de la Marine de 1669 à 1683. Inspirateur et promoteur d'une politique économique interventionniste et

mercantiliste, ultérieurement appelée "le colbertisme", il favorise le développement du commerce et de l'industrie en France par la création de fabriques et l'institution de monopoles

royaux. En tant que ministre de la Marine, il commence à préparer le Code noir (édit de 1685), relatif à l'administration de l'esclavage dans les colonies, dont la première version, mise

au point par son fils Jean-Baptiste, sera promulguée par Louis XIV en 1685. Fin politique, réaliste er rigoureux il renforce l'économie du Royaume et sa Marine. Il participe activement

à la politique culturelle du Royaume. Il lance de nombreux grands travaux, dont le Canal du Midi (1667 à 1681, par Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos 1609-1680, fermier général,

architecte et entrepreneur). Jean-Baptiste Colbert décède à Paris le 6 sept.1683.

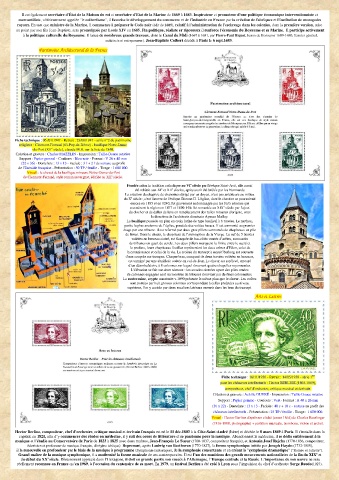

Patrimoine Architectural de la France

Fiche technique : 06 /01/1947 - Retrait : 23/08/1947 - série n°2 du patrimoine

religieux : Clermont-Ferrand (63-Puy-de-Dôme) - basilique Notre-Dame

-du-Port (XII siècle), classée M.H. sur la liste de 1840.

e

Création et gravure : Charles MAZELIN - Impression : Taille-Douce rotative

Support : Papier gommé - Couleurs : Bleu-noir - Format : V 26 x 40 mm

(22 x 36) - Dentelure : 13 x 13 - Faciale : 3 f + 2 f de surtaxe au profit

de l'Entraide française - Présentation : 50 TP / feuille - Tirage : 1 600 000

Visuel : le chevet de la basilique mineure Notre-Dame-du-Port

e

de Clermont-Ferrand, style roman auvergnat, édifiée au XII siècle.

Fondée selon la tradition catholique au VI siècle par l'évêque Saint-Avit, elle aurait

e

été rebâtie aux XI et XII siècles, après avoir été brûlée par les Normands.

e

e

La création du chapitre de chanoines dirigé par un doyen, n'est pas antérieure au milieu

e

du X siècle ; c'est l'œuvre de l'évêque Étienne II. L'église, dont le chantier se poursuivait

encore en 1185 et en 1240, fut gravement endommagée par les forts séismes qui

e

secouèrent la région en 1477 et 1490. Elle fut remaniée au XIX siècle par l'ajout

du clocher et de dalles de lave en remplacement des tuiles romanes d'origine, sous

la direction de l'architecte diocésain Aymon Mallay.

La basilique possède un plan en croix latine de type basilical à 6 travées. Le narthex,

partie la plus ancienne de l’église, possède des voûtes basses. Il est surmonté au premier

étage par une tribune. Il est refermé par deux gros piliers surmontés de chapiteaux en pile

de livres. Dans le chœur, le chapiteau de l’assomption de la Vierge. La nef de 5 travées

voûtées en berceau cintré, est flanquée de bas-côtés voutés d’arêtes, surmontés

de tribunes en quart de cercle. Les deux piliers marquent la limite entre le sacré et

le profane, leurs chapiteaux feuillus représentent les deux arbres d’Eden, celui de

la connaissance et celui de la vie. La croisée du transept à massif barlong est couverte

d'une coupole sur trompes. Chaque bras, composé de deux travées voûtées en berceau,

est terminé par une absidiole voûtée en cul-de-four. Le chœur est surélevé, entouré

d’un déambulatoire à 8 colonnes sur lequel s'ouvrent quatre chapelles rayonnantes.

L'élévation se fait sur deux niveaux : les arcades cintrées ayant des piles ornées

de colonnes engagées sont surmontées de tribunes s'ouvrant par de fines colonnettes.

La souterraine, crypte construite v.1090 présente le même plan que le chœur. Les voûtes

sont portées par huit grosses colonnes correspondant à celles projetées au niveau

supérieur, l'on y accède par deux escaliers latéraux ouverts dans les bras du transept.

Arts et Lettres

ère

Fiche technique : 16/11/1936 - Retrait : 14/05/1938 - série 1

pour les chômeurs intellectuels : Hector BERLIOZ (1803-1869),

compositeur, chef d'orchestre, critique musical et écrivain.

Création et gravure : Achille OUVRÉ - Impression : Taille-Douce rotative

Support : Papier gommé - Couleurs : Vert - Format : H 40 x 26 mm

(36 x 22) - Dentelure : 13 x 13 - Faciale : 40 c + 10 c - surtaxe au profit des

chômeurs intellectuels - Présentation : 25 TP / feuille - Tirage : 1 600 000.

Visuel : Hector Berlioz d'après un cliché (avant 1864) de Charles Reutlinger

(1816-1888, photographe) + partition musicale, trombone, violon et archet.

Hector Berlioz, compositeur, chef d'orchestre, critique musical et écrivain français est né le 11 déc.1803 à la Côte-Saint-André (Isère) et décède le 8 mars 1869 à Paris. Il s'installe dans la

capitale en 1821, afin d’y commencer des études en médecine, il y suit des cours de littérature et se passionne pour la musique. Abandonnant la médecine, il se dédie entièrement à la

musique et l’étudie au Conservatoire de Paris de 1823 à 1825 avec deux maîtres, Jean-François Le Sueur (1760-1837, compositeur français), et Antonín Josef Rejcha (1770-1836, compositeur,

théoricien et professeur de musique français, d'origine tchèque). Reprenant, après Ludwig van Beethoven (1770-1827), la forme symphonique initiée par Joseph Haydn (1732-1809),

il la renouvelle en profondeur par le biais de la musique à programme (Symphonie fantastique), de la symphonie concertante et en créant la "symphonie dramatique" ("Roméo et Juliette").

e

Grand maître de la musique symphonique, il a modernisé la forme musicale de ses contemporains. Il est l’un des musiciens des grands mouvements nationalistes de la fin du XIX et

e

du début du XX siècle. Diversement apprécié dans l’Hexagone, il doit en grande partie son succès à l’Allemagne, l’Europe centrale et la Russie. L’importance de son œuvre ne sera

réellement reconnue en France qu’en 1969, à l’occasion du centenaire de sa mort. En 1979, un festival Berlioz a été créé à Lyon sous l’impulsion du chef d’orchestre Serge Baudo(1927).