Page 18 - Journal Culturel de Metz - 2023-09

P. 18

25 septembre 2023 : Les Jardins Partagés, des espaces créés ou animés collectivement.

L’histoire des jardins ouvriers est liée à la révolution industrielle et à l’apparition du prolétariat. En Angleterre, les premiers champs des pauvres sont créés vers 1819 pour

remédier à la misère des ouvriers. Le modèle est adopté avec succès par différentes villes allemandes dès 1830. En France, il faut attendre 1850 pour voir certaines

municipalités et œuvres de charité pratiquer l’assistance aux plus déshérités par le travail de la terre. A partir de 1860, les papeteries Laroche-Joubert à Angoulême mettent

en place un programme social très en avance pour l’époque, incluant des cités ouvrières dotées de potagers collectifs ou privatifs. Les jardins ouvriers réputés les plus anciens

sont créés en 1893 à Sedan et 1894 à Saint-Etienne. En 1896, le député du Nord, l’abbé Lemire fonde la "Ligue Française du Coin de Terre et du Foyer", qui deviendra

la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs en 1952.

Timbre à date - P.J.:

22 et 23/09/2023

à Hazebrouck (59-Nord)

à Sedan (08-Ardennes)

et au Carré d'Encre (75-Paris).

Conçu par : Stéphane

HUMBERT-BASSET

Fiche technique : 25/09/2023 - réf. : 11 23 017 - Série commémorative :

e

les Jardins partagés, prolongement des "Jardins ouvriers" du XIX siècle.

Création : Stéphane HUMBERT-BASSET - Impression : Héliogravure - Support :

Papier gommé - Format feuillet : H 185 x 143 mm - Format TP : V 30 x 40,85 mm (26

x 37) - Dentelure : 13 x 13 - Couleur : Polychromie Faciale : 1,16 € - Lettre Verte,

jusqu'à 20 g - France - Barres phosphorescentes : 1 à droite - Présentation : 15 TP /

feuillet, marges illustrées - Tirage : 600 000 (40 000 feuillets à 17,40 € / feuillet).

Visuel : familles et voisins dans le "jardin partagé", un lien social ente les générations.

A partir de la Première guerre mondiale et jusqu’à 1950, les jardins ouvriers connaissent un essor considérable en réponse aux rationnements alimentaires et aux

différentes crises économiques. D’autres types de jardins naissent également : les jardins militaires, les jardins d’hôpitaux, les jardins pour réfugiés, les jardins scolaires,

les jardins de patronage ou encore les jardins pour anciens combattants. Au milieu des années 1980, quelques militants et jardiniers s’intéressent à leur tour à ces pratiques

d’appropriation collective en vue de développer le lien social et répondre au besoin d’autonomie alimentaire des citadins. Avec l’aide de la Fondation de France, plusieurs

séjours sont organisés en Amérique du Nord pour étudier les conditions d’émergence et d’adaptation de telles initiatives en France. En octobre 1997, un premier Forum est

organisé à Lille sur ce thème. La même année, un réseau informel se met en place sur le plan national sous le nom de "Jardin dans Tous Ses Etats" (JTSE). Une charte historique

"La Terre en partage" est rédigée, avec pour mission de favoriser la mise en œuvre de jardins partagés partout sur le territoire français, par les habitants.

L'Abbé LEMIRE, symbole de la création des Jardins Ouvriers, à Hazebrouck.

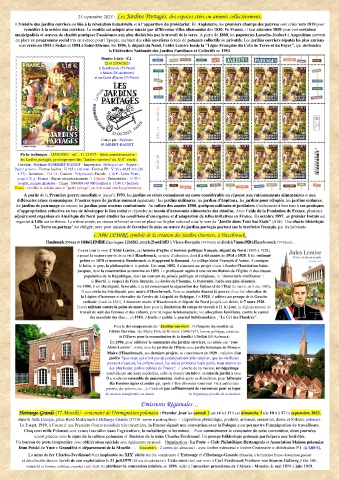

Hazebrouck (59-Nord) et l'Abbé LEMIRE (Jules-Auguste LEMIRE) , est né le 23 avril 1853 à Vieux-Berquin (59-Nord) et décède le 7 mars 1928 à Hazebrouck (59-Nord) .

Connu sous le nom d’Abbé Lemire, cet homme d’église et homme politique français, député du Nord (1893 à 1928),

a passé la majeure partie de sa vie à Hazebrouck, sa terre d’adoption, dont il a été maire de 1914 à 1928. Il fut ordonné

prêtre en 1878 et nommé à Hazebrouck ou il apprend le flamand. Au collège Saint François d'Assise, il enseigne

le latin, le grec, la philosophie et la poésie. Dès sept. 1892, il s'associe au projet visant à fonder l'Institution Saint-

Jacques, dont la construction se termine en 1893. Le professeur aspire à une réconciliation de l'Église et des classes

populaires de la République, dans un courant de pensée politique et religieuse, la "démocratie chrétienne" :

la liberté, le respect de l'être humain, les droits de l'homme, la fraternité, l'aide aux plus démunis.

En 1900, il est élu député, favorable à la loi concernant la séparation des Églises et de l'État (la laïcité, du 9 déc.1905).

Il sera réélu six fois député, puis maire d'Hazebrouck. Pour sa conduite durant la guerre, il est fait chevalier de

la Légion d'honneur et chevalier de l'ordre de Léopold de Belgique. En 1924, il adhère au groupe de la Gauche

radicale (fondé en 1881), il demeure maire d’Hazebrouck et député du Nord jusqu'à son décès, le 7 mars 1928.

Il sera militant contre la peine de mort, lutte pour la limitation du temps de travail à 11 h / jour, la réglementation du

travail de nuit des femmes et des enfants, pour le repos hebdomadaire, les allocations familiales, contre le cumul

des mandats des élus… en 1910, il fonde et publie le journal hebdomadaire : "Le Cri des Flandres".

Pour le développement des "Jardins ouvriers", Il s'inspire du modèle de

Félicie Hervieu, née Marie Félicité Bridoux (1840-1917, femme politique, créatrice

de l'Œuvre pour la reconstitution de la famille) à Sedan (08-Ardennes).

En 1996, pour célébrer le centenaire des jardins ouvriers, est créée une "rose

Abbé-Lemire", visible dans les jardins de l'Elysée et au jardin botanique de Monaco.

Maire d'Hazebrouck, ses derniers projets, se concrétisent en 1929 : création d'un

jardin "Que ceux qui n’ont pas de jardin puissent aller respirer, que les vieillards

puissent s’asseoir, les enfants jouer, les mères promener leurs petits, nous aurons un

des plus beaux jardins publics de France". / proche de sa maison, un béguinage

symbolisant une autre aspiration, celle de donner un toit et un coin de jardin à tous.

Il a voulu cet ensemble de maisonnettes, réalisé après sa disparition, pour héberger

des femmes âgées et seules qui, après s’être dévouées toute leur vie à autrui (des

parents, des patrons, etc…), n’avaient pas suffisamment de ressources pour se loger.

Sa maison transformée en musée. Le béguinage proche de sa maison.

Emissions Régionales…

Hettange-Grande (57-Moselle) - centenaire de l'Immigration polonaise : Premier Jour les samedi 2 (de 14 h à 17 h) et dimanche 3 (de 10 h à 17 h) septembre 2023.

dans la Salle Europa, place René Medernach à Hettange-Grande (57330 - entrée et parking libre) - Exposition philatélique, produits, artisanat, animation, danse et folklore polonais.

Le 3 sept. 1919, à l’issue d’une Première Guerre mondiale très meurtrière, la France signait une convention avec la Pologne pour permettre l’immigration de travailleurs.

Cinq cent mille Polonais sont venus travailler dans l’agriculture, la métallurgie et les mines… Pour commémorer le centenaire de cette convention, deux journées

seront placées sous le signe de la culture polonaise et l'histoire de la mine Charles Ferdinand. Un groupe folklorique polonais participera aux festivités.

Un bureau de poste temporaire avec oblitération spéciale sera également proposé. Organisation : La Poste + Club Philatélique Hettangeois et Association Maison polonaise

Dom Polski de Yutz + GrandEst et département de la Moselle. - Souvenirs : 2 cartes (ci-dessous) - avec timbre mémorial + timbre Centenaire + oblitération P.J. (à 3,00 €).

e

La mine de fer Charles-Ferdinand était implantée au XIX siècle sur les communes d’Entrange et d'Hettange-Grande (Moselle, à la frontière franco-luxembourgeoise)

et désaffectée depuis l'arrêt de son exploitation le 31 juil.1979 (83 ans d'exploitation). Cette mine doit son nom à Carl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg (1836-1901,

industriel et homme politique prussien) qui s'est vu attribuer la concession minière en 1898, suite à l'annexion prussienne de l'Alsace - Moselle de mai 1871 à juin 1919.