Page 8 - Journal Culturel de Metz - 2023-06

P. 8

e

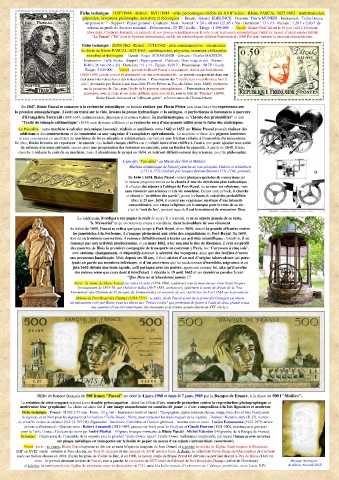

Fiche technique : 31/07/1944 - Retrait : 18/11/1944 - série personnages célèbre du XVII siècle : Blaise PASCAL 1623-1662 : mathématicien,

physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien - Dessin : Gérard EDELINCK - Gravure : Pierre MUNIER - Impression : Taille-Douce

sur presse n° 7 - Support : Papier gommé - Couleurs : Noir - Format : V 26 x 40 mm (21,45 x 36) - Dentelure : 13 x 13 - Faciale : 1,20 f + 2,80 f de

surtaxe au profit du Secours national. - Présentation : 25 TP / feuille - Tirage : 1 096 000 - Visuel : Blaise PASCAL né le 19 juin 1623 à Clermont

(Auvergne, Clermont-Ferrand), en mémoire de ses travaux scientifiques sur le vide et sur la pression atmosphérique l'unité de mesure d'un pression s'intitule

"Le Pascal" ("Pa" dans le Système International, ou SI), les météorologues utilisent l'hectopascal (1000 Pa) pour mesurer la pression atmosphérique.

Fiche technique : 26/05/1962 - Retrait : 17/11/1962 - série commémorative : tricentenaire

du décès de Blaise PASCAL 1623-1662 : mathématicien, physicien, inventeur, philosophe,

moraliste et théologien - Dessin : Roger SCHARDNER - Gravure : Charles MAZELIN

Impression : Taille-Douce - Support : Papier gommé - Couleurs : Ocre rouge et vert - Format :

H 40 x 26 mm (36 x 22) - Dentelure : 13 x 13 - Faciale : 0,50 F. - Présentation : 50 TP / feuille

Tirage : 5 825 000 - Visuel : portrait de Blaise Pascal à la sanguine, réalisé par Jean Domat

(1625-1696, juriste, avocat et janséniste) sur une note manuscrite ; ce portrait comporterait dans son

état actuel des retouches et des restaurations. / Présentation des "Expériences nouvelles touchant le

vide", demandée par Blaise à son beau-frère Florin Périer, au Puy-de-Dôme (sept. 1648), recherche

sur la pesanteur de l’air, avec l'étude de la pression atmosphérique. / Présentation de sa pensée

janséniste, avec la croix et ses notes publiées après son décès, sous le titre de "Pensées" (1670).

Blaise Pascal était aussi un "effrayant génie", selon les mots de Chateaubriand.

En 1647, Blaise Pascal se consacre à la recherche scientifique, en faisant réaliser par Florin Périer (son beau-frère) des expériences sur

la pression atmosphérique, il écrit un traité sur le vide, invente la presse hydraulique et la seringue, et perfectionne le baromètre à mercure

d'Evangelista Torricelli (1608-1647, mathématicien, physicien et inventeur italien). En mathématiques, sa "théorie des probabilités" et son

"Traité du triangle arithmétique" (1654) sont devenus célèbres et sa recherche sera d'une grande utilité pour le futur des statistiques.

La Pascaline : cette machine à calculer mécanique inventée, réalisée et améliorée entre 1642 et 1652 par Blaise Pascal pouvait réaliser des

additions et des soustractions et fut construite en une vingtaine d’exemplaires opérationnels. La machine utilisait des pignons lanternes

(à axes concourants ou parallèles) de machines de force adaptés et miniaturisés, permettant une friction réduite à l'ensemble du mécanisme.

De plus, Blaise inventa un reporteur : le sautoir, qui isolait chaque chiffre car il n'était lancé d'un chiffre à l'autre que pour ajouter une unité

de retenue à la roue suivante, créant ainsi une progression des retenues en cascade, sans en limiter la capacité. A partir de 1649, Blaise

cherche à réduire le coût de sa machine, mais il abandonne le projet en 1654, se retirant définitivement des sciences, pour la philosophie.

L'une des "Pascaline" au Musée des Arts et Métiers.

Machine arithmétique de Pascal (planche de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert

(1751 à 1772) réalisée par Jacques Renaud Benard (1731-1794, graveur).

De 1646 à 1654, Blaise Pascal connait plusieurs périodes de conversions qui

le mènent progressivement sur le chemin d’une vie chrétienne plus authentique :

il effectue des séjours à l'abbaye de Port-Royal, ou sa sœur est religieuse, mais

sans renoncer aux sciences et à la vie mondaine. Durant cette période, il cherche

et résout le "problème des partis", posant les bases du calcul des probabilités.

Mais le 23 nov. 1654, il connait une expérience mystique d’une intensité

extraordinaire, une extase religieuse qui le marqua pour le reste de sa vie :

c’est la "nuit de feu", pendant laquelle il eut le sentiment de rencontrer Dieu.

Le lendemain, il rédigera sur papier le récit de ce qu’il a ressenti, et ne se sépara jamais de ce texte,

"le Mémorial" et qu’on trouvera cousu à son décès, dans la doublure de son vêtement.

Au début de 1655, Pascal se retira quelques temps à Port-Royal, et en 1656, durant la grande offensive contre

les jansénistes à la Sorbonne, il s'engage pleinement aux côtés des augustiniens de Port-Royal. En 1659,

lors de sa troisième conversion, il renonce définitivement à toutes ses activités scientifiques ; toutefois, il ne

renonça pas aux activités intellectuelles, et en mars 1662, avec son ami le duc de Roannez, il créa au profit

des pauvres de Blois la première compagnie de transports en commun à Paris, les "Carrosses à cinq sols",

avec stations, changements, et dispositifs assurant la sécurité des voyageurs, ainsi que des facilités d’accès

aux personnes handicapés. Mais depuis ses 18 ans, il était atteint d’un mal d’origine tuberculeuse qui para-

lysait en partie ses membres inférieurs, et d’un anévrisme qui lui occasionnait d’horribles migraines et en

juin 1662 débuta une lente agonie, qu'il partagea avec un pauvre, agonisant comme lui, afin qu’il profite

des mêmes soins que ceux dont il bénéficiait. Il décéda le 19 août 1662 et ses dernières paroles furent :

"Que Dieu ne m’abandonne jamais !".

Paris : la statue de Blaise Pascal par Jules Cavelie (1814-1894, sculpteur) sous la majestueuse Tour Saint Jacques

(restauration de 1855-58, par Théodore Ballu (1817-1885, architecte), également le point de départ de la "Via

Turonensis" des Chemins de St-Jacques-de-Compostelle), en souvenir de son expérience du 8 oct.1648 sur la pesanteur.

Abbaye de Port-Royal des Champs (1204-1711) : le puits, dit de Pascal (cour de la ferme des Granges) en raison

du mécanisme créé par Blaise pour les élèves des "Petites écoles" qui permettait de puiser à l'aide de deux grands seaux

une quantité d'eau très importante. (les montants et la toiture actuels datent du XIX siècle.).

e

Billet de banque français de 500 francs "Pascal" est créé le 4 janv.1968 et émis le 7 janv.1969 par la Banque de France, à la place du 500 f "Molière".

La création de cette coupure répond à une double préoccupation : doter les billets d’une nouvelle protection contre la reproduction photographique et

moderniser leur graphisme. Le choix est ainsi fait d’une image monochrome en camaïeu de jaune et d’une composition à la fois figurative et moderne.

Fiche technique : Format : H 182 x 97 mm - Force : 52 g / m² - Impression (resto et verso) : Typographie, quatre couleurs (Jaune, rouge, bleu clair et bleu foncé) pour

la vignette, et en Noir pour les signatures et les indices / Taille-Douce : Noire, pour rehausser les traits majeurs de la vignette. - Indices : Numéro, série (U.27), numéro

de contrôle et date de création (B.2-12-1971.B). Signataires : Secrétaire, Contrôleur et Caissier généraux - Dessins recto et verso : Lucien Fontanarosa (1912-1975, artiste

peintre et illustrateur) - Gravure recto : Robert Armanelli (1912-1969, graveur sur bois) pour les Couleurs et Claude Durrens (1921-2002, dessinateur et graveur)

pour la Taille-Douce ; Couleurs du verso par André Marliat - Filigrane (masque mortuaire de Blaise Pascal) : Michel Valentini (Filigraniste de la Banque de France).

Remarque : l’impression de l’ensemble de la coupure avec le procédé "Taille-Douce report" (Taille-Douce traditionnel complexifié, par lequel l’image gravée en creux

sur plaque métallique est transportée sur la feuille de papier au moyen d’un cylindre intermédiaire caoutchouté).

Visuel - recto : au centre, Blaise Pascal reposant sa tête sur sa main (d'après la sanguine de Jean Domat) et à gauche le clocher de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie

e

e

e

(XII au XVIII siècle - subsiste la Tour-clocher, ou Tour St-Jacques) et des maisons du XVII siècle à Paris. À droite : la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Clermont

(sans ses flèches élevées en 1884, d'après les plans de Viollet-le-Duc, et en 1900, la maison natale de Blaise Pascal fut détruite) se profilant devant le Puy de Dôme (1465 m).

e

verso : le portrait identique inversé de Pascal, avec à gauche, le colombier du XIII siècle de l’abbaye de Port-Royal des Champs (vallée de Chevreuse) Masque mortuaire

et à droite, la représentation de l'église du monastère avant sa destruction en 1711, suite à la bulle papale d’extinction de l’abbaye janséniste, sous Louis XIV. de Blaise Pascal(1662)