Page 12 - Journal Culturel de Metz - 2023-06

P. 12

e

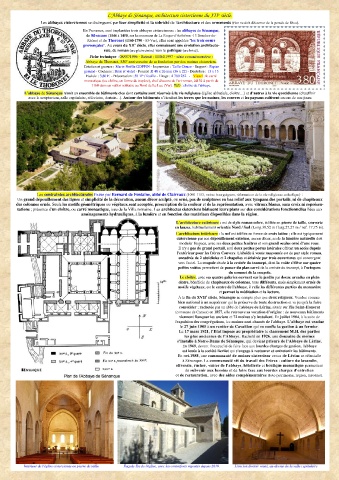

L'Abbaye de Sénanque, architecture cistercienne du XII siècle.

Les abbayes cisterciennes se distinguent par leur simplicité et la sobriété de l'architecture et des ornements (rien ne doit détourner de la pensée de Dieu).

En Provence, sont implantées trois abbayes cisterciennes : les abbayes de Sénanque,

de Silvacane (1144 à 1450, sur la commune de La Roque-d'Anthéron -13 Bouches-du-

Rhône) et du Thoronet (1160-1790 - 83-Var), elles sont appelées "les trois sœurs

e

provençales". Au cours du XII siècle, elles connaissent une évolution architectu-

rale, du roman (arc plein cintre) vers le gothique (arc brisé).

Fiche technique : 08/07/1996 - Retrait : 11/04/1997 - série commémorative :

e

Abbaye du Thoronet, 850 anniversaire de sa fondation par des moines cisterciens.

Création et gravure : Marie-Noëlle GOFFIN - Impression : Taille-Douce - Support : Papier

gommé - Couleurs : Brun et violet - Format :H 40 x 26 mm (36 x 22) - Dentelure : 13 x 13

Faciale : 3,80 F. - Présentation : 50 TP / feuille - Tirage : 4 780 232 - Visuel : le carré

monastique (ou cloître, en forme de trapèze), chef d'œuvre de l'art roman, édifié à partir de

1160 dans un vallon solitaire au Nord de Le Luc (Var). TàD : cloitre de l'abbaye.

L'abbaye de Sénanque réunit un ensemble de bâtiments clos dont certains sont réservés à la vie religieuse (église abbatiale, cloître…) et d’autres à la vie quotidienne (chauffoir

avec le scriptorium, salle capitulaire, réfectoire, dortoir…). Autour des bâtiments s’étendent les terres que les moines, les convers et les paysans cultivent encore de nos jours.

Les contraintes architecturales fixées par Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux (1090-1153, moine bourguignon, réformateur de la vie religieuse catholique) :

Un grand dépouillement des lignes et simplicité de la décoration, aucun décor sculpté, ou orné, pas de sculptures en bas relief aux tympans des portails, ni de chapiteaux

des colonnes ornés. Seuls les motifs géométriques ou végétaux sont acceptés, prescription de la couleur et de la représentation, avec vitraux blancs, sans croix ni représen-

tations ; présence d'un cloître, ou carré monastique, issu de la Villa romaine. Les architectes cisterciens bâtissent leurs plans sur des considérations fonctionnelles liées aux

aménagements hydrauliques, à la lumière et en fonction des matériaux disponibles dans la région.

L'architecture extérieure : est de style roman sobre, édifiée en pierre de taille, couverte

en lauzes, habituellement orientée Nord / Sud (Long.38,52 m / larg.27,27 m / nef. 17,75 m).

L'architecture intérieure : la nef est édifiée en forme de croix latine ; elle est typiquement

cistercienne par son dépouillement extrême, aucun décor, seule la lumière naturelle doit

moduler l'espace, avec ses deux petites fenêtres et son grand oculus orné d'une roue.

Il n'y a pas de grand portail, seul deux petites portes latérales offrent un accès depuis

l'extérieur pour les frères Convers. L'abside à voute maçonnée est de pur style roman,

encadrée de 2 absidioles et 2 chapelles et éclairée par trois ouvertures qui convergent

vers l'autel. La coupole située à la croisée du transept, dont la voûte s'élève sur quatre

petites voûtes permettent de passer du plan carré de la croisée du transept, à l'octogone

du sommet de la coupole.

Le cloître, avec ses quatre galeries ouvrant sur le jardin par douze arcades en plein

cintre, bénéficie de chapiteaux de colonnes, tous différents, mais simplement ornés de

motifs végétaux, est le centre de l'abbaye, il relie les différentes parties du monastère

et permet la méditation et la lecture.

e

À la fin du XVII siècle, Sénanque ne compte plus que deux religieux. Vendue comme

bien national à un acquéreur qui la préserve de toute destruction et va jusqu'à la faire

consolider ; rachetée par un abbé de l'abbaye de Lérins, située sur l'île Saint-Honorat

(commune de Cannes) en 1857, elle retrouve sa vocation d'origine : de nouveaux bâtiments

viennent flanquer les anciens et 72 moines s'y installent. En juillet 1904, à la suite de

l'expulsion des congrégations, les moines sont chassés de l'abbaye. L’abbaye est vendue

le 27 juin 1905 à un rentier de Cavaillon qui en confie la gestion à un fermier.

Le 17 mars 1921, l’Etat impose au propriétaire le classement M.H. des parties

les plus anciennes de l’Abbaye. Racheté en 1926, une douzaine de moines

s’installe à Notre-Dame de Sénanque, qui devient prieuré de l’Abbaye de Lérins.

En 1969, devant l'incapacité de faire face aux lourdes charges de gestion, l'abbaye

est louée à la société Berliet qui s'engage à restaurer et entretenir les bâtiments.

En oct.1988, une communauté de moines cisterciens venus de Lérins se réinstalle

à Sénanque. La communauté vit du travail des Frères : culture du lavandin,

oliveraie, rucher, visites de l’abbaye, hôtellerie et boutique monastique permettent

de subvenir aux besoins et de faire face aux lourdes charges d’entretien

et de restauration, avec des aides complémentaires (loto patrimoine, région, mécénat).

Intérieur de l'église cistercienne en pierre de taille Façade Est de l'église, avec les contreforts rajoutés depuis 2019. L'ancien dortoir vouté, au-dessus de la salle capitulaire