Page 9 - Journal Culturel de Metz - 2021-04

P. 9

Les signes et les symboles qui ont été choisis au lendemain de la Révolution

pour affirmer le pouvoir politique impérial remontent à l’Antiquité.

Mais leur graphisme et leur juxtaposition en font des images d’une force

inhabituelle dont l’écriture a été réglée par les deux grands architectes

et décorateurs du régime, Charles Percier (1764-1838) et Pierre François

Léonard Fontaine (1762-1853) ; dans leur discours simple et clair, qu’il

soit plastique ou écrit, ils ont fait de l’unité de goût l’un des vecteurs de

l’identité nationale. L’Empire s’affirme en adoptant la figure de l’animal

par opposition à la fleur de lys royale.

L’aigle renvoie au mythe des origines de Rome, fondatrice de la

civilisation, et l’abeille à la lignée des rois mérovingiens. Ces images

sacrées, expressions totémiques du pouvoir, ont eu pour fonction de

désigner le chef politique, sauveur héroïque, héritier direct de l’Antiquité,

et de donner à sa victoire une dimension collective et historique.

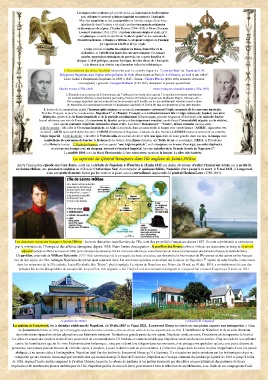

L 'i llu s t ra t io n d u b lo c - fe u il le t i n s p i ré e p a r l a s y mb o l i q u e d u "Livre de Fêtes" du "Sacre de S. M.

l'Empereur Napoléon, dans l'église métropolitaine de Paris (Notre-Dame de Paris) le XI Frimaire, an XIII (2 déc.1804)".

Livre réalisé à l'Imprimerie Impériale de 1804 à 1815 - dessin : Charles Percier (1764-1838, architecte décorateur

et enseignant) + gravure : Georges Malbeste (1754-1843, dessinateur et graveur aquafortiste).

Charles Percier (1764-1838) Pierre François Léonard Fontaine (1762-1853)

L'illustration se compose de 2 frontispices, de 7 tableaux hors-texte ainsi que de 31 planches hors-texte représentant

les costumes officiels, le tout dessiné par Isabey, Percier et Fontaine et gravé par Malbeste, Dupré, Delvaux, etc…

Cet ouvrage important par son exécution et les souvenirs qu'il éveille, ne fut pas entièrement terminé avant la chute

de Napoléon, les exemplaires restèrent à l'Imprimerie impériale et il n'en fut mis en circulation qu'un petit nombre.

L’auteur de la composition exalte l’iconographie antique au travers de renommées entourant l’aigle surmonté de la couronne impériale.

Pour les Français, et pour le monde entier, Napoléon Ier et l’Empire Français sont indissolublement liés à l’aigle (oiseau de Jupiter) aux ailes

déployées, symbole de la Rome impériale et de la période carolingienne (Charlemagne, premier Empereur d'Occident), à la main de Justice

faisant référence aux rois de France, à la couronne de laurier portée par les empereurs romains, symbolisant l'immortalité acquise par la victoire,

ainsi que la couronne impériale surmontée d'une croix. Les deux "Renommées" : "Fama", déesse romaine (femme ailée) :

celle de gauche : elle offre la Couronne impériale, un Aigle à ses pieds, dans sa main droite la hampe avec symbolismes : AGRIC. (agriculture-tête

de bœuf) - ARTS (avec symbolisme des arts) - COMM.(Commerce et éloquence - Caducée du dieu Hermès), GUERRE (armes et armure) et au sommet,

l'Aigle impérial. Celle de droite : elle offre la Victoire ailée de sa main droite et tient une épée dans sa main gauche, dans son dos, la hampe avec

symbolisme de couronnes de laurier, la Balance de la Justice, deux Épées croisées, une Table de loi, et au sommet, l'Œil de la Providence

et la Main de Justice. L’Aigle de drapeau, parfois appelé "une Aigle impériale", est la sculpture en bronze d'un aigle aux ailes déployées,

monté sur une hampe avec un drapeau, servant d'étendard impérial, lors des batailles de la Grande Armée de Napoléon 1er.

Le modèle 1804, avec sa tête à l'horizontale, le bec entrouvert, montrant la langue, les ailes très écartées.

La captivité du Général Bonaparte dans l'île anglaise de Sainte-Hélène.

Après l’incroyable épisode des Cent-Jours, soldé par la défaite de Napoléon à Waterloo le 18 juin 1815, les Alliés décidèrent d’exiler l’Empereur déchu sur la petite île

de Sainte-Hélène, une possession anglaise au milieu de l’Atlantique Sud. Accompagné de quelques fidèles, Napoléon vivra jusqu’à sa mort, le 5 mai 1821, à Longwood,

dans une petite demeure battue par les vents et la pluie, sous la surveillance implacable du général Hudson Lowe (1769-1844).

Les domaines nationaux français à Sainte-Hélène : les trois domaines napoléoniens de l’île, sont des propriétés françaises depuis 1857. Ils sont administrés et entretenus

par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères depuis 1858. Dans l'ordre d'occupation : le pavillon des Briars (offert en 1960 par une descendante de Betsy) et le terrain

adjacent (acheté et offert à la France en 2008, par le directeur des domaines Michel Dancoisne-Martineau, consul honoraire de France et conservateur des domaines français de Sainte-Hélène).

Ce pavillon, propriété de William Balcombe (1777-1829, administrateur de la compagnie des Indes orientales), qui deviendra le fournisseur de l'Empereur et des autres exilés français

lors de leur séjour sur l'île, hébergea Napoléon durant les deux premiers mois. De nombreux épisodes sont relatés sur le séjour de Napoléon Ier auprès de cette famille, notamment

dans les mémoires de la fille cadette, Lucia Elizabeth, dite "Betsy", plutôt espiègle. Le séjour de Napoléon aux Briars, du 18 oct. au 10 déc. 1815, a probablement été une des

périodes les moins désagréables de sa captivité. Le pavillon, très dégradé, a fait l’objet d’une reconstruction intégrale et a aujourd’hui retrouvé l’aspect qu’il avait en 1821.

Le pavillon des Briars La maison de Longwood

La maison de Longwood, fut la dernière résidence de Napoléon, du 10 déc.1815 au 5 mai 1821. Longwood House est située sur une plaine exposée aux intempéries, à 6 km

de Jamestown (fondée en 1659, par la Compagnie anglaise des Indes orientales, dans une étroite vallée de la côte septentrionale de l'île). L’installation de Napoléon et de sa suite demanda

de nombreuses réparations et des adjonctions aux bâtiments existants. Pendant une grande partie de son séjour, Napoléon avait, en outre, l’inconvénient de supporter le bruit et

les allers et venues des ouvriers et des divers personnels de commandement. Ce fut dans ce cadre misérable que Napoléon vécut ses dernières années. Cinq ans et demi à se débattre

contre les humiliations que lui fit vivre l’administration britannique ; cinq ans et demi à se réfugier dans ses souvenirs, à ne partager son quotidien qu’avec une petite dizaine de

personnes, à ne jamais pouvoir trouver de véritable repos, à soupirer, à jouer le dernier acte de son existence, à s’observer jusque dans les actes les plus insignifiants d’une vie jamais

abdiquée, à ne jamais céder à la résignation. Napoléon était fier des jardins de Longwood House qu’il a façonnés. Il a récupéré un jardin entretenu par les britanniques et qui ne

comportait qu'une roseraie. Encouragé par ses médecins qui souhaitaient qu’il fasse de l’exercice, Napoléon ne s’occupa vraiment des jardins qu’à partir de 1819 et jusqu’à la fin

de 1820. Aujourd’hui le jardin comprend le Pavillon Chinois, la grotte, la cabane de jardinier et les jardins structurés par des allées creuses délimitant des parterres de fleurs

tropicales et de nombreuses plantes endémiques de l’île. Napoléon profita de son exil forcé, pour mener à bien la rédaction de ses Mémoires, avec l'aide de ses compagnons d'exil.