Page 12 - Journal Culturel de Metz - 2021-04

P. 12

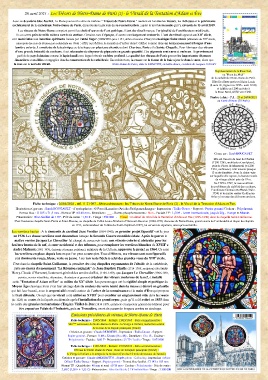

26 avril 2021 : Les Trésors de Notre-Dame de Paris (2) - le Vitrail de la Tentation d'Adam et Ève

Avec ce deuxième bloc-feuillet, La Poste poursuit la série de timbres " Trésors de Notre-Dame " mettant en lumière les trésors, les richesses et le patrimoine

architectural de la cathédrale Notre-Dame de Paris, durant toute la période de sa reconstruction ; après le terrible incendie qui l'a dévastée le 15 avril 2019.

Les vitraux de Notre-Dame comptent parmi les chefs-d’œuvre de l’art gothique. L’art du vitrail marque l’originalité de l’architecture médiévale.

Ils couvrent près de mille mètres carrés de surface. Certains sont d’époque, d’autres sont largement restaurés. L’art du vitrail apparait au XIIe siècle,

et il matérialise une intention spirituelle lancée par l’abbé Suger (1080/1081-janv.1151, abbé et homme d'Etat) à la basilique Saint-Denis (abbatiale du XIIe siècle,

nécropole des rois de France puis cathédrale en 1966) : offrir aux fidèles la sensation d’entrer dans l’édifice comme dans un écrin monumental baigné d’une

lumière colorée. La maitrise de la technique se développe sur plusieurs chantiers dont Chartres, Paris et la Sainte-Chapelle. Pour fabriquer des vitraux

d’une grande intensité de couleurs, il est nécessaire de disposer de pigments en grande quantité. Ces pigments sont rares et onéreux. Ils proviennent

parfois de pays lointains comme le lapis-lazuli avec lequel obtenir un bleu profond. La qualité des vitraux de Paris prouve les importantes dépenses

financières recueillies et engagées dans la construction de la cathédrale. En architecture, la rosace est la forme de la baie ajourée dans le mur, alors que

la rose est le nom du vitrail. Notre-Dame de Paris, émis le 24/04/1989, en taille-douce, création de Jacques JUBERT

Représentation de la Rose Sud,

ou "Rose du Midi"

de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Elle fût offerte par le roi Saint Louis

(Louis IX, règne nov.1226 - août 1270)

et édifiée en 1260 en écho à

la Rose Nord, édifié vers 1250.

Timbre à date - P.J. : 23 et 24/04/2021

au Carré d'Encre (75-Paris)

Conçu par : Sarah BOUGAULT

Elle est l'œuvre de Jean de Chelles

(1200 1265, architecte et sculpteur),

puis de Pierre de Montreuil (v.1200-

1267, architecte). Elle mesure presque

13 m de diamètre. Avec la claire-voie

sur laquelle elle repose, la hauteur totale

de vitrage atteint près de 19 m.

De 1725 à 1727, la rose souffrant

de problèmes de stabilité des couleurs,

l’architecte Germain Boffrand (1667-

1754) et le maitre verrier Guillaume

Brice y incruste des éléments anciens.

Fiche technique : 26/04/2020 - réf. 11 21 097 - Série architecture : les Trésors de Notre-Dame de Paris (2) - le Vitrail de la Tentation d'Adam et Ève.

Illustration et gravure : Sarah BOUGAULT - d´après photos : © Pascal Lemaitre /Artedia /Bridgeman Images - Impression : Taille-Douce - Support : Papier gommé Couleur : Polychromie

Format bloc : H 105 x 71,5 mm - Format TP : Ø 40 mm - Dentelure : ___ - Barres phosphorescentes : Non - Faciale TP : 1,50 € - Lettre Internationale, jusqu'à 20g - Europe et Monde.

Présentation : Bloc-feuillet de 1 TP - Prix de vente : 1,50 € - Tirage : 550 000 - Visuel : un détail du vitrail de la Tentation d'Adam et Eve (1225-1230) dans la chapelle Saint-Guillaume.

C'est l'ancienne chapelle Saint-Pierre et Saint-Etienne, ou chapelle de l’abbé Louis-Abraham d’Harcourt-Beuvron (1694-1750, chanoine de Notre-Dame, grand vicaire de l’archevêché et doyen du chapitre

en 1733, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit en1747), lui servant de sépulture, ainsi qu’à sa famille.

Les verrières hautes : A la demande du cardinal Jean Verdier (1864-1940), un premier projet figuratif voit le jour

en 1938. Les douze verrières sont descendues lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Après la guerre le

maître verrier Jacques Le Chevallier fut chargé de concevoir toute une vitrerie colorée et abstraite pour les

fenêtres hautes de la nef, du mur occidental et des tribunes, pour remplacer les verrières blanches du XVIIIe s.

André Malraux (1901-1976, écrivain et homme politique), ministre de la Culture, approuva le projet en 1964. Ce sont

les verrières en place depuis lors et que l'on peut contempler. Tous différents, ces vitraux sont non figuratifs

et à dominante rouge, bleue, verte ou jaune. Leur ton reste fidèle à celui des grandes roses du XIIIe siècle.

C'est dans la chapelle Saint-Guillaume, la première des cinq chapelles rayonnantes de l'abside de la cathédrale,

juste au-dessus du monument "La Réunion conjugale" de Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785, sculpteur) au comte

Henry-Claude d’Harcourt, lieutenant-général des armées du Roi, (1704-1769), que Jacques Le Chevallier (1896-1987,

peintre, verrier vitrailliste, décorateur, illustrateur et graveur) créateur des vitraux modernes de la nef, a installé

cette "Tentation d’Adam et Ève" au milieu du XXe siècle. Les personnages ont la rigidité simple et poétique du

Moyen Âge classique mais c’est leur ancrage dans la couleur du verre teinté dans la masse et décoré en grisaille

qui fait leur beauté, avec le serpent ailé enroulé autour de l’arbre de la connaissance et la main d’Ève qui propose

le fruit défendu. On sait que ce vitrail a été utilisé au XVIIIe pour combler un emplacement vide dans la rosace

(de 1225) au centre de la façade occidentale après l’installation du grand orgue, puis qu’il a été retiré en 1855 dans

le cadre des grandes restaurations d'Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879, architecte et inspecteur général des édifices) pour

être exposé au Palais de l’Industrie, puis au Trocadéro, avant de passer de longues années en stockage.

Emissions précédentes de vitraux de Notre-Dame de Paris

Fiche technique : 25/05/1964 - Retrait : 13/03/1965 - Série commémorative :

VIIIème centenaire de Notre-Dame de Paris - la Vierge à l'enfant, médaillon central

de la rose de la façade principale (Ouest)

Création et gravure : Claude DURRENS - Impression : Taille-Douce - Support :

Papier gommé - Format : V 40 x 52 mm (36 x 48) - Dentelure : 13 x 13 - Couleur :

Polychromie - Faciale : 0,60 F - Présentation : 25 TP / feuille -Tirage : 5 675 000

Fiche technique : 21/01/2013 - Retrait : 25/10/2013 - Série commémorative :

850 ans de Notre-Dame de Paris - Rose de la façade principale (Ouest) :

la Vierge à l'enfant + le temps de la moisson (l'un des 12 mois de travaux de l'année)

Création et gravure : Claude ANDREOTTO - d'après photo : G.Boullay- Impression : Mixte

Offset / Taille-Douce - Support : Papier gommé - Format bloc-feuillet : H 143 x 105 mm

Format TP : Quadrilobe : 40 mm et rond : Ø 38 mm - Couleur : Polychromie - Prix de vente :

2,60 € (1,05 F + 1,55 €) - Présentation : Bloc-feuillet de 2 TP indivisibles -Tirage : 1 300 000