Page 13 - Journal Culturel de Metz - 2015-03

P. 13

Persécuté en Palestine, le groupe des proches de Jésus, fût au 1er siècle, poussé à la mer dans un "vaisseau de pierre", barque sans voiles, avirons

et provisions. Le but étant de les condamner à la noyade, ou à la mort de faim. Mais des courants favorables les entraînent vers la côte française,

échouant dans le delta du Rhône. Sur l'embarcation, les deux Maries, Marie Madeleine, Marthe de Béthanie, son frère Lazare le ressuscité et sa famille,

Maximin, Sidoine, l'aveugle de naissance guéri par Jésus, et Joseph d'Arimathie, porteur du St-Graal.

Selon les écrits, voir leurs adaptations religieuses, ils furent accueillis par Sarah la noire (elle avait une peau mate, plusieurs hypothèses quand à ses origines,

noblesse Haute-Egyptienne ou peuplade locale), qui devint la servante des Maries. Par la suite, chacun se disperse pour évangéliser les peuplades voisines,

Marthe vint à Tarascon, Lazare prit le chemin de Marseille, Maximin gagna Aix, accompagné de Marie Madeleine qui se retire à la Sainte-Baume,

seules Marie Jacobé et Marie Salomé restent sur place et convertissent les nomades qui parcourent les forêts et les lagunes, à la foi nouvelle.

Marie Jacobé mourut d’abord (commémoration, les 25 mai),

suivie de près par Marie Salomé (commémoration, les 22 octobre).

Les corps des Saintes ont été ensevelis près d’une source d’eau douce qui assure

la filiation des cultes païen et chrétien qui vénéra la source et attribua aux Maries

le miracle de son jaillissement.

La tradition d’inhumation des Saintes remonte à loin, le culte date du VIe siècle.

Elle était admise au XIIe, selon un texte de Gervais de Tilbury, maréchal du royaume

d’Arles : "l’antique tradition pleine d’autorité" selon laquelle six têtes de corps saints

disposées en carré, reposent sous l’autel de la basilique. "On assure que de ce nombre

sont les deux Maries qui, le premier jour après le sabbat, vinrent avec des parfums

voir le tombeau du Sauveur". Au siècle suivant, une confrérie des Saintes

est fondée à Notre Dame de la Mer en l’honneur des Saintes.

Oreiller des Saintes Maries découvert en 1448

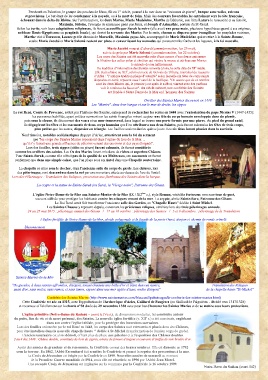

Les "Maries", dans leur barque et sur le mur de droite, les cippes

Le roi René, Comte de Provence, séduit par l’histoire des Saintes, entreprend de rechercher les restes en 1448 avec l’autorisation du pape Nicolas V (1447-1455):

les personnes habilités, ayant prêtées serment sur les saints Evangiles mirent au jour une tête de corps humain enveloppée dans du plomb,

puis sous le chœur, ils découvrent des vases et un mur transversal, dans lequel se trouve une porte fermée par une pierre. Au pied du grand autel,

ils dégagèrent les têtes et les ossements de deux corps humains que l’on attribuera aux deux Saintes, puis furent exhumées les têtes de trois corps,

plus petites que les autres, disposées en triangle. Les fouilles avaient durées quinze jours. Les six têtes furent placées dans la sacristie.

Neuf témoins, notables ecclésiastiques du pays d’Arles, attestèrent sous la foi du serment

que "les corps des Saintes Maries reposaient dans l’église du lieu de la Mer…

qu’il s’y faisait une grande affluence de pèlerins venant des environs et des pays éloignés".

Lors des fouilles, trois cippes (stèles en pierre) furent exhumés, ils furent considérés

comme les oreillers des saintes. Les Os des Maries furent mis dans de riches et superbes Châsses.

Pour Sainte-Sarah, comme elle n'était pas de la qualité de ses Maîtresses, ses ossements ne furent

renfermez que dans une simple caisse, que l'on plaça sous un Autel dans une Chapelle souterraine.

La chapelle se situe sous le clocher, dans l'ancienne salle du corps de garde. Les châsses, lors

des pèlerinages, sont descendues dans la nef par une ouverture située au-dessus de l'arc de l'autel.

Lors des Pèlerinages : Translation des Reliques, procession aux flambeaux des Saintes dans la barque.

La crypte et la statue de Sainte-Sarah (ou Sara), la "Vierge noire", Patronne des Gitans.

L’église Notre-Dame-de-la-Mer aux Saintes-Maries-de-la-Mer (IX / XIIème s.), style Roman, véritable forteresse avec une tour de guet,

souvent utilisée pour protéger les habitants contre les attaques venant de la mer. La crypte, abrite Sainte-Sara, Patronne des Gitans.

Le Roi René avait fait transformer l'ancienne salle des Gardes, en "Chapelle Haute" dédiée à Saint Michel.

Les Saintes Chasses y reposent depuis, contenant les précieuses reliques, vénérées lors des trois pèlerinages annuels.

24 au 25 mai 2015 : pèlerinage annuel des Gitans / 17 au 18 octobre : pèlerinage des Saintes / 5 et 6 décembre : pèlerinage de la Translation

L'église fortifiée de Notre-Dame-de-la-Mer, abside polygonale et la façade de la porte Ouest, donjon et chemin de ronde crénelé.

Blasonnement

Saintes-Maries-de-la-Mer

"De gueules, à deux saintes affrontées, d'argent, tenant chacune une boîte d'or et étant dans un navire, Translation des Reliques

aussi d'or, sans voiles, sans rames, et sans timon, exposé dans une mer agitée d'azur, ondée d'argent" de la chapelle haute "St-Michel"

Confrérie des Saintes Maries (http://www.saintesmaries.com/fr/accueil/pelerinages/la-confrerie-des-saintes-maries.html)

Cette Confrérie est née en 1315, avec l'approbation de l'Archevêque d'Arles, Gaillard de Faugères (ou Gaillard de Falguières - décédé vers 1317/1328)

et reconnue officiellement sur la charte n°38 datée du 29 novembre 1338 avec pour but d'honorer les Saintes Maries et de se mettre sous leurs protections.

L'église primitive (Notre-Dame du Radeau – avant le IVe s.), de dimensions modestes, fut construite autour

du puits, lieu de vie et de mort présumé, des Saintes. La nouvelle église fortifiée (v. XIIe s.) a été construite, englobant

dans son centre l'église initiale, pour la protéger des incursions sarrasines.

Lors des fouilles ordonnées par le roi René en 1448, les corps des Saintes sont retrouvés et placés dans des Châsses,

pour être installées dans la nouvelle chapelle haute " dédiée à St-Michel (transformation de l'ancien corps de garde).

L'ancien sanctuaire est alors démoli, offrant plus de place aux pèlerins et à l'exposition des Châsses doubles.

2 au 4 déc.1448 : Châsse double, constituée de bois de cyprès, ornées de ferrure d’argent et couverte d’étoffes de soie brodée d’or.

Après des années de grandeur et de renommée, la Confrérie connut des heures sombres. Elle est dissoute en 1792 Notre-Dame du Radeau (avant 542)

sous la terreur. En 1862, l'Abbé Escombard fait renaître la Confrérie et permet la reprise des processions à la mer.

La Croix de Jérusalem est érigée par la Confrérie en 1899. Nouvelles années de sommeil au moment

de la Première Guerre mondiale de 1914, mais elle est réactivée en 1996 par l'Abbé Jean Morel.

Une seconde Croix de Jérusalem est implantée sur la commune par la Confrérie le 16 octobre 1999.