Page 9 - Journal Culturel de Metz - 2015-03

P. 9

Le prévôt peut même avoir un rôle militaire : les villes doivent pouvoir se défendre et peuvent, le cas échéant, lever des troupes pour le service du roi.

En 1356, à la suite d'un conflit, Étienne Marcel est en mesure de faire réparer les fortifications de Paris et construire un nouveau mur sur la rive droite.

En juillet 1357, il fait déplacer sa juridiction dans la "Maison aux Piliers" (ou Maison du Dauphin) sur la place de Grève (actuelle place de l’Hôtel-de-ville).

Le navire représenté est le symbole

de la puissante corporation des Nautes (Marchands de l'eau),

très importante dans la ville durant l'Antiquité. La devise de la ville,

"Fluctuat nec mergitur" ("Il flotte mais ne sombre pas"),

est également une référence à ce bateau.

Dans sa représentation complète, il comporte également

les décorations que la ville a été autorisée à faire figurer

dans ses armoiries, la Légion d'Honneur (9/10/1900),

la Croix de Guerre 1914-18 (28/07/1919)

et la Croix de la Libération (24/03/1945).

Il est surmonté d'une couronne murale d'or à cinq tours, et encadré

à dextre d'une branche de chêne et à senestre d'une de laurier.

La devise est classiquement inscrite en dessous.

Maison aux Piliers – place de Grève Armoiries de la ville de Paris

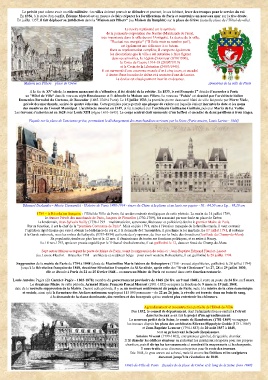

A la fin du XVe siècle, la maison menaçant de s’effondrer, il fut décidé de la rebâtir. En 1533, le roi François 1er décida d’accorder à Paris

un "Hôtel de Ville" dans le nouveau style Renaissance et fit démolir la Maison aux Piliers. Le nouveau "Palais" est dessiné par l'architecte italien

Domenico Bernabei da Cortona, dit Boccador (1465-1549 à Paris). Le 15 juillet 1533, la première pierre du nouvel hôtel de ville fut posée par Pierre Viole,

prévôt des marchands, assisté de quatre échevins. Cette première pierre portait une plaque de cuivre sur laquelle étaient incrustés la date et les noms

des membres du Conseil Municipal. L'architecte mourut en 1549, et fut remplacé par l’architecte Guillaume Guillain, puis par Marin de La Vallée.

Les travaux s’achevèrent en 1628 sous Louis XIII (règne 1610-1643). Le corps central était surmonté d’un beffroi et encadré de deux pavillons à trois étages.

Façade sur la place de l'ancienne grève, permettant le déchargement des marchandises arrivant par la Seine (Paris ancien, Louis Lurine - 1844)

Edouard Deslandes - Musée Carnavalet - Histoire de Paris 1908-1914 - encre de Chine à la plume et au lavis sur papier - Ht : 64,50 cm x Lg. : 98,20 cm

1789 – la Révolution française : l'Hôtel de Ville de Paris, fut un des endroits stratégiques de cette période. Le matin du 14 juillet 1789,

le dernier Prévôt des marchands de Paris, Jacques de Flesselles (1730-1789), fut assassiné par une foule en place de Grève.

Le lendemain, Jean-Sylvain Bailly (1736-1793 – mathématicien, astronome, littérateur et politicien) devint le premier Maire de Paris.

Par sa fonction, il est le chef de la "première Commune de Paris". Mais en juin 1791, suite à l'évasion manquée de la famille royale, il veut contenir

l’agitation républicaine qui vise à obtenir la déchéance du roi et, à la demande de l’Assemblée, il proclame la loi martiale. Le 17 juillet 1791, il ordonne

à la Garde nationale, sous les ordres de Lafayette (1757-1834) qui tente de s'y opposer, de tirer sur la foule des émeutiers (fusillade du Champ-de-Mars).

Sa popularité, tombe au plus bas et le 12 nov. il démissionne de toutes ses fonctions politiques, et se retire à Nancy.

Le 10 nov.1793, après un procès expédié par le Tribunal révolutionnaire, il est guillotiné le 12, dans un fossé du Champ-de-Mars.

Sept autres Maires occupent le poste de Maire de Paris, avant la suppression de celui-ci : Jean-Baptiste Edmond Fleuriot-Lescot

(ou Lescot-Fleuriot – Bruxelles 1761 – architecte et sculpteur belge – pour avoir soutenu Robespierre, il est guillotiné le 28 juillet 1794.

Suppression de la mairie de Paris de 1794 à 1848 (chute de Maximilien Marie Isidore de Robespierre (1758 - avocat et politicien, guillotiné le 28 juillet 1794)

jusqu'à la Révolution française de 1848, deuxième Révolution française du XIXe siècle, après celle des "Trois Glorieuses" les 27, 28 et 29 juillet 1830,

elle se déroule à Paris du 22 au 25 février 1848 – un nouveau Maire de Paris est nommé dans cette fonction restaurée.

Louis-Antoine Pagès (dit Garnier-Pagès – 1803-1878) membre du gouvernement provisoire de 1848 (24 fév. au 9 mai 1848), il reste au poste du 24 fév. au 5 mars.

Le deuxième Maire de cette période, Armand Marie François Pascal Marrast (1801-1852) occupera la fonction du 9 mars au 19 juil. 1848,

date de la nouvelle suppression de la Mairie. Durant cette période, il y eu un nouveau soulèvement du peuple de Paris, suite à la misère de la crise économique

et sociale, ainsi qu'à la fermeture des Ateliers nationaux employant 115 000 personnes – du 22 au 26 juin, la révolte est écrasée dans un bain de sang,

à la demande de la classe dominante, des rentiers et des bourgeois qui ne veulent plus entretenir les chômeurs.

Agrandissement et reconstruction partielle de l'Hôtel-de-Ville

Dès 1832, le conseil de département, dont l'administration se sentait à l'étroit

dans les locaux avait fait le projet d'un agrandissement.

Le nouveau préfet de la Seine, le comte de Rambuteau (1781-1869) va engager

les travaux d'après les plans des architectes Étienne-Hippolyte Godde (1781-1869)

et Jean-Baptiste Lesueur (1794-1883) du 20 août 1837 à 1848,

tout en préservant la façade Renaissance.

Antoine Vivenel (1799-1862), entrepreneur général, dirigeait le chantier.

Il fit démolir les édifices alentour en rachetant les matériaux récupérés pour ses propres

chantiers, puis il dirige les terrassements et construit la maçonnerie et la charpente.

Il sous-traite avec diverses entreprises pour le reste des travaux.

Dès 1841, le gros œuvre est achevé, mais là encore les finitions et les sculptures

dureront jusqu'à la révolution de 1848.

Hôtel-de-Ville de Paris – façades de la place de Grève et le long de la Seine (vers 1840)