Page 7 - Journal Culturel de Metz - 2013-09

P. 7

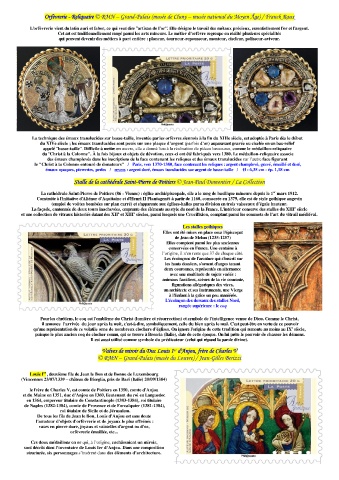

Orfèvrerie - Reliquaire © RMN – Grand-Palais (musée de Cluny – musée national du Moyen Âge) / Franck Raux

L'orfèvrerie vient du latin auri et faber, ce qui veut dire "artisan de l'or". Elle désigne le travail des métaux précieux, essentiellement l'or et l'argent.

Cet art est traditionnellement rangé parmi les arts mineurs. Le métier d'orfèvre regroupe en réalité plusieurs spécialités

qui peuvent devenir des métiers à part entière : planeur, tourneur-repousseur, monteur, ciseleur, polisseur-aviveur.

La technique des émaux translucides sur basse-taille, inventée par les orfèvres siennois à la fin du XIIIe siècle, est adoptée à Paris dès le début

du XIVe siècle ; les émaux translucides sont posés sur une plaque d’argent (parfois d’or) auparavant gravée ou ciselée en un bas-relief

appelé “basse-taille“. Difficile à mettre en œuvre, elle a donné lieu à la réalisation de pièces luxueuses, comme le médaillon-reliquaire

du "Christ à la Colonne". À la fois bijoux et objets de dévotion, ceux-ci ont été fabriqués vers 1380. Le médaillon-reliquaire associe

des émaux champlevés dans les inscriptions de la face contenant les reliques et des émaux translucides sur l’autre face figurant

le "Christ à la Colonne entouré de donateurs" / Paris, vers 1370-1380, face contenant les reliques : argent champlevé, gravé, émaillé et doré,

émaux opaques, pierreries, perles / revers : argent doré, émaux translucides sur argent de basse-taille / Ø : 6,35 cm - ép. 1,18 cm

Stalle de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers © Jean-Paul Dumontier / La Collection

er

La cathédrale Saint-Pierre de Poitiers (86 - Vienne) : église archiépiscopale, elle a le rang de basilique mineure depuis le 1 mars 1912.

Construite à l'initiative d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II Plantagenêt à partir de 1160, consacrée en 1379, elle est de style gothique angevin

(emploi de voûtes bombées sur plan carré) et s'apparente aux églises-halles par sa division en trois vaisseaux d'égale hauteur.

La façade, cantonnée de deux tours inachevées, emprunte des éléments au style du nord de la France. L'intérieur conserve des stalles du XIII siècle

e

et une collection de vitraux historiés datant des XII et XIII siècles, parmi lesquels une Crucifixion, comptant parmi les sommets de l'art du vitrail médiéval.

e

e

Les stalles gothiques

Elles ont été mises en place sous l'épiscopat

de Jean de Melun (1235-1257)

Elles comptent parmi les plus anciennes

conservées en France. Une centaine à

l’origine, il n'en reste que 37 de chaque côté.

Les écoinçons de l'arcature qui s'inscrit sur

les hauts dossiers, s'ornent d'anges tenant

deux couronnes, représentés en alternance

avec une multitude de sujets variés :

animaux familiers, scènes de la vie courante,

figurations allégoriques des vices,

un architecte et ses instruments, une Vierge

à l'Enfant à la grâce un peu maniérée.

L'écoinçon des dorsaux des stalles Nord,

rangée supérieure : le coq

Pour les chrétiens, le coq est l'emblème du Christ (lumière et résurrection) et symbole de l'intelligence venue de Dieu. Comme le Christ,

il annonce l'arrivée du jour après la nuit, c'est-à-dire, symboliquement, celle du bien après le mal. C'est peut-être en vertu de ce pouvoir

e

qu'une représentation de ce volatile orne de nombreux clochers d'églises. On ignore l'origine de cette tradition qui remonte au moins au IX siècle,

puisque le plus ancien coq de clocher connu, qui se trouve à Brescia (Italie), date de cette époque. On lui prête le pouvoir de chasser les démons.

Il est aussi utilisé comme symbole du prédicateur (celui qui répand la parole divine).

Valves de miroir du Duc Louis 1 d'Anjou, frère de Charles V

er

© RMN – Grand-Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

er

Louis I , deuxième fils de Jean le Bon et de Bonne de Luxembourg

(Vincennes 23/07/1339 – château de Biseglia, près de Bari (Italie) 20/09/1384)

le frère de Charles V, est comte de Poitiers en 1350, comte d'Anjou

et du Maine en 1351, duc d'Anjou en 1360, lieutenant du roi en Languedoc

en 1364, empereur titulaire de Constantinople (1383-1384), roi titulaire

de Naples (1382-1384), comte de Provence et de Forcalquier (1381-1384),

roi titulaire de Sicile et de Jérusalem.

De tous les fils de Jean le Bon, Louis d'Anjou est sans doute

l'amateur d'objets d'orfèvrerie et de joyaux le plus effrénés :

vases en pierre dure, joyaux et vaisselles d'argent ou d'or,

orfèvrerie émaillée, etc...

Ces deux médaillons en or qui, à l’origine, enchâssaient un miroir,

sont décrits dans l’inventaire de Louis Ier d’Anjou. Dans une composition

structurée, six personnages s’insèrent dans des éléments d’architecture.