Page 9 - Journal Culturel de Metz - 2019-06

P. 9

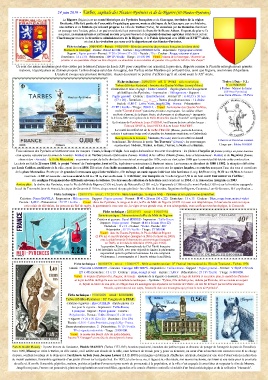

24 juin 2019 - Tarbes, capitale des Hautes-Pyrénées et de la Bigorre (65-Hautes-Pyrénées).

La Bigorre (Bigòrra) est un comté historique des Pyrénées françaises et de Gascogne, territoire de la région

Occitanie. Elle fait partie de l'ensemble linguistique gascon, mais se distingue de la Gascogne par une histoire,

une culture et un folklore qui lui sont propres. La ville de Tarbes (Tarba), fut colonisée par les Romains cherchant

un passage vers l'océan, grâce à un gué providentiel qui permettait de franchir le fleuve Adour. Un pont de pierre l'a

remplacé, un noyau urbain et artisanal se créa progressivement et de grands domaines agricoles s'établirent autour.

Charlemagne tracera les frontières administratives de la Bigorre, et le Palais épiscopal sera édifié au XVIIème siècle,

et c'est à la révolution que sera créé le département des Hautes-Pyrénées.

Fiche technique : 29/09/1953 - Retrait : 19/02/1955 - Série des armoiries de provinces françaises (sixième série)

Blason de la Gascogne - Dessin : Robert LOUIS - Gravure : Roger FENNETAUX - Impression : Typographie rotative

Support : Papier gommé - Format : V 20 x 24 mm (17 x 21) - Faciale : 70 c - Couleur : Rouge, outremer et jaune

Dentelures : 14 x 13½ - Présentation : 100 TP / feuille - Tirage : 10 600 000 - Visuel : blason de la Gascogne, "Ecartelé au

premier et au quatrième d'azur au lion d'argent, au deuxième et au troisième de gueules à la gerbe de blé d'or liée d'azur".

Ce sont des armes modernes peut-être créées par le héraut d'armes de Louis XIV pour compléter son armorial, la province, disputée comme la Picardie entre plusieurs grandes

maisons, n'ayant jamais eu d'armes propres. Le lion évoque celui des Armagnac, des Pardiac et des Mauléon qui portaient tous, ainsi que Bigorre, une brisure d'Aquitaine.

L'écartelé évoque une province frontalière. Aucun document ne permet d’affirmer qu’il ait existé avant le XXe siècle.

Fiche technique : 24/06/2019 - réf. 11 19 044 - série touristique : Timbre à Date - P.J. :

Tarbes (65-Htes-Pyrénées) - fontaine des Quatre-Vallées (comté d'Aure) 21 et 22/06/2019

Illustration et mise en page : Éloïse ODDOS - d'après photo du Groupement

à Tarbes - Maison du haras

philatélique des Pyrénées. - Impression : Héliogravure - Support : (65-Htes-Pyrénées)

Papier gommé - Couleur : Quadrichromie - Format TP : H 40,85 x 30 mm

et au Carré d'Encre - 75-Paris

(37 x 26) - Dentelure : ___ x ___ - Barres phosphorescentes : 1 à droite

Faciale : 0,88 € - Lettre Verte, jusqu'à 20g - France - Présentation : L'Aurore et l'isard au sommet.

Conçu par : Éloïse ODDOS

42 TP / feuille - Tirage : 700 014. - Visuel : la fontaine des Quatre-Vallées,

ou le "Comté d'Aure" (ancienne province regroupant : les vallées d'Aure

ou Neste d'amont, de la Basse-Neste, de Barousse et de Magnoac) - inaugurée

le 21 nov.1897 sur la place de la Halle Marcadieu (ou du "marché" en bigourdan).

La fontaine de l'architecte Louis CADDAU est l'œuvre de trois artistes locaux :

Edmond DESCA, Jean ESCOULA et Louis MATHET.

Le matériau utilisé est de la roche d'Euville (Meuse, pierre de Lorraine,

calcaire à entroques beige rosé et jaunâtre du Jurassique supérieur, ou Oxfordien).

Description de la fontaine : l'Aurore (Escoula) avec à ses côtés un isard

bondissant. En-dessous la partie "les Torrents" (Desca) : les personnages

représentent l'Adour, l'Echez, le Gave, l'Arros, la Neste et le Bastan.

Trois animaux des Pyrénées se blottissent sous les vasques : l'ours, le loup et l'aigle. Aux angles du bassin se trouvent 4 sculptures : les plaines d'Argelès (la femme protège un jeune taureau

et un agneau, reposant sur les armes de Lourdes - Mathet) et de Tarbes (cheval et fabrication d'armes- Mathet) et les vallées d'Aure (femme, bouc et blasonnement - Mathet) et de Bagnères (femme,

chien et lyre - Escoula). - la Halle Marcadieu : un premier projet de halle abritant le metalrachchéaeîsnteednevsisPaygréédnèéses1,8a3v6e,cmleaiPsicednu'eMstidqiud'eenB1i8g8o0rrqeu. e la municipalité décide cette construction.

Le choix est fait le 25 mars 1880, le projet "Verax" de l'entreprise Joret et Cie, ingénieurs-constructeurs à Paris est retenu. Les travaux se déroulent de 1880 à 1882, la réception définitive

par Louis Caddau, architecte de la ville, ayant lieu en 1884. Elévation d'une halle monumentale, à nef unique ouverte sur les quatre façades, ces entrées marquant l'axe des rues et carrefours

de la place Marcadieu. Portée par de grandes fermes sans appui intermédiaire, elle ménage un vaste espace intérieur très lumineux (Long. 83,50 m x larg. 51,50 m x 18,50 m de hauteur

maximale - 4 300 m² couverts - carreau central de 66 m x 34 m, d'un seul tenant. À l'extérieur, une marquise de 3 m de large et 5,50 m de haut court tout autour de l'édifice ;

elle souligne l'étagement des différents niveaux de toitures. Des travaux de réfection de la toiture interviendront en 1934, et la rénovation intégrale en 2003.

Arrière plan : la chaîne des Pyrénées, avec le Pic du Midi de Bigorre (2 876 m), le pic de Néouvielle (3 091 m), le Vignemale (3 298 m) et le mont-Perdu (3 355 m) sur la frontière espagnole

le col du Tourmalet (tour de France), le cirque de Gavarnie (1 570 m, cirque naturel de type glacière) - les villes de Lourdes, Bagnères-de-Bigorre, Cauterets, Luz-St-Sauveur, St-Lary-Soulan…

Fiche technique : 12/01/1976 - retrait : 17/12/1976 - Série touristique : la région Midi - Pyrénées et son patrimoine diversifier.

Création : Pierre DAVILA - Impression : Héliogravure - Support : Papier gommé - Format : H 40 x 26 mm (36 x 22) - Dentelure : 13 x 13 - Couleur : Bleu, rouge brun, noir et violet

Faciale : 2,20 F - Présentation : 50 TP / feuille. - Visuel : dans les Pyrénées, la neige et le ski, le Pic du Midi de Bigorre (2 876 m) avec son téléphérique, l'observatoire astronomique

et le relais de télévision, les poteaux du fief de rugby, la gastronomie avec une oie, la vigne et ses grands crus, et son aérospatiale, avec un fleuron technologique, le Concorde.

Fiche technique : 24/12/1951 - retrait : 13/02/1954

Série touristique : l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre

Création et gravure : Raoul SERRES - Impression : Taille-Douce

Support : Papier gommé - Format : H 40 x 26 mm (36 x 22)

Dentelure : 13 x 13 - Couleur : Violet - Faciale : 40 f

Présentation : 50 TP / feuille - Tirage : 57 780 000

Visuel : dans les Hautes-Pyrénées, le Pic du Midi de Bigorre

(2 876 m) et son téléphérique (inauguré en 2001 et rénové en 2000),

avec la plateforme de l'observatoire astronomique (inauguré

en 1882), et le relais de télévision (1957, puis 1963).

La première Réserve Internationale de Ciel Étoilé française

à été labellisée en 2013, avec pour objectif de limiter le phénomène

exponentiel qu'est la pollution lumineuse. Le site comprend

4 télescopes, 1 coronographe et 1 lunette solaire Jean Rösch.

Fiche technique : 04/10/1976 - retrait : 15/04/1977 - Série commémorative : Xe Festival International du Film de Tourisme - Tarbes 1976

Dessin : Pierrette LAMBERT - Gravure : Georges BÉTEMPS - Impression : Taille-Douce - Support : Papier gommé - Format : V 30,85 x 52 mm

(27 x 48) Dentelure : 13 x 13 - Couleur : Brun, orangé et vert - Faciale : 1,40 F - Présentation : 25 TP / feuille - Tirage : 6 000 000.

Visuel : le trophée (Pyrènes d'or, d'argent, de bronze - symbole de la légende ci-dessous), le logo du festival et en arrière plan, le massif des Pyrénées

et le pic du Midi de Bigorre avec ses installations techniques. - Symbole : "Pyrène, fille de Bebrycius, séduite par Hercule, mit au monde un serpent

et, fuyant la colère de son père, se réfugia dans les montagnes qui séparaient les Gaules de l'Ibérie, où elle fut dévorée par les bêtes sauvages.

Hercule, ayant retrouvé son corps, l'ensevelit dans ces montagnes qui prirent le nom de Pyrénées".

Fiche technique : 15/06/2009 - retrait : 26/03/2010

Tarbes (65-Htes-Pyrénées) : 82e Congrès de la FFAP..

Création et gravure : Elsa CATELIN - d'après photos : D.

Lac pour la vignette - Impression : Taille-Douce,

2 poinçons - Support : Papier gommé - Couleur :

Polychromie - Format : H 40 x 30 mm (35 x 26 mm)

+ vignette : V 26 x 30 (22 x 26) - Dentelure : 13 x 13½

Faciale : 0,56 € - Lettre Prioritaire, jusqu'à 20g - France

Barres phosphorescentes : 2 - Présentation : 36 TP / Feuille

TP et vignette indivisible - Tirage : 2 850 000.

Visuel : le musée des Beaux-Arts du jardin Massey,

l'œuvre "L'Ouragan" et une tête de cheval pour le haras.

Parc et musée Massey : il porte le nom du fondateur, Placide MASSEY (Tarbes 1777-1853, botaniste passionné, intendant des jardins royaux et directeur du potager de l'orangerie du parc de Versailles).

Vers 1850, Massey se retire à Tarbes, sa ville natale, ou il achète aux abords de la ville, onze hectares de terrain pour y poser sa demeure, au cœur d’un arboretum aux essences rares. Il se charge

du parc, confiant les plans de la demeure à l’architecte tarbais Jean-Jacques Latour (1812-1868) qui imagine un bâtiment d'influence orientale, dominé par une tour d'observation en direction

du massif pyrénéen, l'ensemble agrémenté d’un jardin d’hiver sur la façade Sud. En 1853, à la fin de sa vie, il lègue à sa ville natale, son œuvre inachevée, ses biens et une rente pour la poursuite

de celle-ci. Il confie l'ensemble pépinière, maison, prairies et jardins d'ornement pour servir de promenade à la population, et la ville s’est engagée à concrétiser et respecter le rêve de Massey.

Jusqu'à nos jours, l'œuvre est poursuivit, plusieurs implantations sont modifiées, agrandies et le musée d'histoire naturelle s'enrichit d'un fond archéologique et de la collection "Hussards".