Page 4 - Journal Culturel de Metz - 2017-10

P. 4

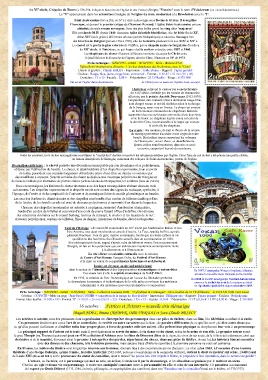

Au VIe siècle, Grégoire de Tours (v.538-594, évêque et historien de l'église et des Francs) désigne "Yssoire" sous le nom d'Ysiodorum (ou vicus Isiodorensis).

Le "Y" apparaissant dans les armoiries témoigne de l'origine du nom, modernisé à la Révolution avec le "I".

Saint Austremoine (tué en 286, ou IVe s.) vint en Auvergne sous Decius & Gratus. Il évangélisa

l'Auvergne, et devient le premier évêque de Clermont-Ferrand. L'église Saint-Austremoine est une

abbatiale de style roman auvergnat, l'une des plus belles parmi les cinq dites "majeures".

Elle est classée M.H. depuis 1840. Ancienne église abbatiale bénédictine, elle fut bâtie fin du XIe,

début XIIe siècle grâce à différentes arkoses (arénite feldspathique) et calcaires. Saccagée lors

des Guerres de Religion (période 1562 à 1598), elle fut restaurée plusieurs fois aux XIXe et XXe s.

Le chevet est la partie la plus valorisée de l'édifice, par sa chapelle axiale rectangulaire du milieu

du XIIe siècle. A l'intérieur, ce qui frappe c'est la couleur exécutée entre 1857 et 1860.

Les chapiteaux du chœur illustrent différents moments vécus par le Christ entre

le jeudi Saint et le dimanche de Pâques, dont la Cène, illustrant un TP de 1973.

Fiche technique : 12/02/1973 - retrait : 14/12/1973 – Série - Œuvres d'Art :

Eglise Saint-Austremoine d'Issoire - L'un des chapiteaux des 8 colonnes, avec la "Cène"

Dessin et gravure : Claude HALEY - Impression : Taille-Douce - Support : Papier gommé

Couleur : Rouge, bleu, jaune, rouge brun, vert et noir - Format : V 40,85 x 52 mm (36 x 48)

Dentelure : 13 x 13 - Faciale : 2,00 F – Présentation : 25 TP/feuille - Tirage : 6 375 000

Chevet de l'église Saint-Austremoine. Le Christ pose sa main sur l'apôtre Jean, assoupi.

L'intérieur surprend le visiteur par sa polychromie

du XIIIe siècle, restituée par les travaux de restauration

effectués, par le peintre Anatole Dauvergne (1812-1870).

Ces peintures, aux couleurs vives à dominante rouge-brun,

sont d'esprit roman et ont été réalisées selon la technique

de la fresque, assez rare en France. Le chœur est entouré

de huit colonnes couronnées de chapiteaux historiés

supportant des arcs surhaussés surmontés d'une deuxième

série de baies. Le chapiteau le plus connu est celui de

la dernière Cène, reconnaissable à la nappe qui entoure

la corbeille du chapiteau.

La crypte : des escaliers, de part et d'autre de la croisée

du transept permettent d'accéder à une crypte de toute

beauté. Huit piliers trapus supportent les colonnes

de l'hémicycle ; autour d'eux, un déambulatoire.

Quatre piliers supplémentaires, disposés en carré

au centre, supportent le pavé du sanctuaire.

Entre les escaliers, trois niches rectangulaires constituent le "martyrium" destiné à recevoir les reliques possédées par l'église. Dans l'une de ces niches a été placée une petite châsse,

en émaux champlevés de Limoges, contenant des reliques de Saint-Austremoine, patron de l'église.

Décoration extérieure : le chevet possède une décoration remarquable par son abondance et sa polychromie,

obtenue par l'utilisation de basalte. Le chœur, le déambulatoire et les chapelles rayonnantes, tous couverts

de tuiles, possèdent une corniche largement débordante ornée d'une frise en damier et soutenue par

des modillons à copeaux. Sous la corniche du chœur se déploie une mosaïque polychrome de triangles et

de rosaces réalisée par alternance de pierres claires (arkose blonde de Montpeyroux) et sombres (lave de Volvic).

Sous ces mosaïques, les fenêtres du chœur alternent avec des loges rectangulaires abritant chacune trois

colonnettes. Les chapelles rayonnantes et la chapelle axiale sont ornées des signes du zodiaque, symboles, à

l'époque, de l'ordre et de la complexité de l'univers et de mosaïques faites de motifs géométriques en basalte.

Les arcs des fenêtres du déambulatoire et des chapelles sont bordés d'un cordon de billettes tandis que l'arc

de la fenêtre de la chapelle axiale est orné de claveaux polychromes et surmonté d'un décor de baguettes.

Chacune des chapelles rayonnantes est adossée à un pignon, surmonté d'un fronton triangulaire,

bordé d'un cordon de billettes et couronné d'une croix de pierre faisant office d'antéfixe. On retrouve

des ornements similaires sur le massif barlong, les bras du transept, le clocher et les façades de la nef :

claveaux polychromes, cordons de billettes, frises de damier, mosaïques de basalte, décor de baguettes…

Tour de l'Horloge : elle aurait été commandée au XVe siècle par Austremoine Bohier et son En 1997, l’entreprise Voxan s’implante à Issoire

frère Antoine, tous deux marchands et consuls d'Issoire. La Tour, appelée beffroi, cumule et lance la nouvelle moto française sur le marché.

plusieurs fonctions : tour de guet, maison communale, tandis que sa cloche rythme la vie

quotidienne des Issoiriens. Sa silhouette actuelle date de sa restauration en 1830. En 2010 la société monégasque Venturi Automobiles

Son aménagement récent, auquel s'ajoute celui du bâtiment voisin, l'ancien pensionnat annonce le rachat du nom de la marque qui était

Sévigné, en fait un lieu surprenant que son architecture résolument contemporaine incite en liquidation judiciaire depuis décembre 2009.

à la découverte et à l'étonnement.

La cité affirme son identité culturelle avec la création

du Centre d’Art Roman Georges Duby, du Festival d’Art Roman

et la mise en valeur de son patrimoine historique et architectural.

Issoire est devenue un site industriel réputé

dans le secteur de l’aluminium et des équipementiers aéronautiques et automobiles.

Ces atouts font d’elle la capitale économique du Val d’Allier.

En 1992, la création du Parc Technologique de Lavaur-La Béchade symbolise

le dynamisme économique et technologique de la ville grâce au créneau des matériaux

(aluminium) et des matériaux nouveaux (polymères et composites).

Fiche technique : 16/09/2002 - retrait : 11/06/2004 – Série - Collection Jeunesse 2002 – "Cylindrées & Carénages" - Bloc-feuillet de 10 TP différents – la VOXAN 1000 Café Racer

Création : COYOTE – Mise en page : Jean-Paul COUSIN + conception de la marge du bloc-feuillet - Impression : Héliogravure - Support : Papier gommé - Couleur : Polychromie

Format bloc-feuillet : V 108 x 183 - Format TP : V 40,85 x 26 mm (36,85 x 22) - Dentelure : 13½ x 13 - Faciale : 0,16 € – Présentation : 5 TP à 0,16 € + 5 TP à 0,30 € - Tirage : 2 310 000

16 octobre : Actrices et Acteurs – nouvelle série thématique

Magali NOËL, Bruno CRÉMER, Odile VERSOIS et Jean-Claude BRIALY

Les actrices et acteurs, sont des personnes dont la profession est d'interpréter des personnages dans une pièce de théâtre, dans un film, à la télévision ou même à la radio.

Ces personnes étudient sans cesse l'art de se contrefaire, de revêtir un autre caractère que le leur ; de paraître différentes de ce qu'elles sont ; de dire autre chose que

ce qu'elles pensent réellement et d'oublier enfin leur propre place, à force de prendre celle des autres. Elles prêtent leur physique ou simplement leur voix à un personnage.

Le principal support de l'acteur est le texte mais il peut également se servir du mime, de la danse ou du chant, selon les besoins de son rôle. Le premier acteur serait

le grec Thespis (ou Thespus) qui aurait joué en -534 au théâtre d'Athènes pour les fêtes de Dionysos (Dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure, ainsi que

du théâtre et de la tragédie), devenant ainsi le premier à interpréter des paroles, séparément du chœur, dans une pièce de théâtre. Avant lui, les histoires étaient racontées

avec des danses ou des chansons, à la troisième personne, mais aucune trace d'histoire racontée à la première personne ne nous est parvenue.

En France, les métiers du théâtre sont longtemps réservés aux hommes, donnant lieu à des excommunications d'acteurs ; ce n'est qu'en 1603, à l'occasion d'une tournée

théâtrale d'une troupe italienne, qu'une femme, Isabella Andreini (1562-1604, poétesse et comédienne de la commedia dell'arte), obtient le droit de monter sur scène. L'édit royal

de Louis XIII (16 avril 1641) est le précurseur du statut de comédien, dont le travail "ne puisse leur être imputé à blâme, ni préjudice à leur réputation, dans le commerce public".

L’acteur, ou l'actrice, est le personnage qui met en acte, en action, le texte écrit par le dramaturge, et les situations organisées par le metteur en scène.

C'est lui qui agit et donne vie au personnage. Il existe une ambiguïté constante entre la personnalité du rôle et celle de son interprète. Ce paradoxe a notamment

été exposé par Denis Diderot (1713-1784, écrivain, philosophe, et encyclopédiste des Lumières) dans son "Paradoxe sur le comédien"(essai sur le théâtre, v.1773/1777).