Page 2 - Journal Culturel de Metz - 2017-10

P. 2

Le clown "Auguste" (apparition vers 1870) porte un nez rouge, un maquillage utilisant le noir, le rouge et le blanc, une perruque, des vêtements burlesques de couleur éclatante, des

chaussures immenses ; il est totalement impertinent, se lance dans toutes les bouffonneries. Il déstabilise le clown blanc dont il fait sans cesse échouer les entreprises,

même s'il est plein de bonne volonté. L'auguste doit réaliser une performance dans un numéro au cours duquel les accidents s'enchaînent. Son univers se heurte souvent

à celui du clown blanc qui le domine.

Monsieur Loyal : c'est le maître de la piste, le chef d’orchestre des numéros, particulièrement des entrées de clowns. "Monsieur Loyal : exemple d'un nom propre (celui

d'un directeur de cirque - Anselme-Pierrre Loyal (1753-1826), devenu commun pour désigner tous les maîtres de manège, régisseurs de pistes appelés aussi à donner la réplique

aux clowns". - Si le nom de "Loyal " devient célèbre dans le monde de l'équitation et du cirque, il s'impose réellement comme "emblème" du présentateur-régisseur de spectacle

au cours de la génération suivante, en 1859.

Le jongleur sur roue : il jongle avec différents matériels - Issu du cirque, très utilisé en jonglerie, le monocycle est constitué d'une roue, d'une selle et d'un pédalier.

Les premières traces connues de jonglerie remontent à plus de 4000 ans. Elles ont été retrouvées sous la forme de fresques dans les tombes égyptiennes de Beni Hassan

(sépultures princières du Moyen Empire). De nombreuses autres traces de la jonglerie nous viennent du monde entier et de nombreuses cultures : Rome antique, Chine,

Aztèques, (représentation d’antipodisme, jonglerie avec les pieds), Europe du Moyen-âge. Certains peuples, comme c’est le cas sur le Royaume des Tonga (Etat de Polynésie,

Océan Pacifique), ont d’ailleurs fait de la jonglerie un véritable rite.

Le spectacle équestre : il trouve son origine dans les mouvements de combat équestres militaires. En Angleterre, au XVIIIe siècle, ces démonstrations se muent peu à peu

en spectacles. En 1780, cette pratique arrive en France. Elle évolue beaucoup au XIXe s. : les représentations initiales se tiennent dans des lieux fixes et sont destinées

à un public d'aristocrates. Elles laissent place au cirque, dont les débuts sont indissociables du cheval. Certaines disciplines équestres se prêtent mieux au spectacle que d'autres.

En particulier, le dressage classique en est l'origine même grâce aux écuyers. Les voltiges en cercle et en ligne sont également très souvent représentés.

Au sein de ces démonstrations, la voltige cosaque allie le spectacle et l'histoire. Certaines traditions sont assimilées à des spectacles, comme la Fantasia au Maghreb.

On trouve également du travail à pied et en liberté, où l'homme est à l'égal du cheval.

Le tissu aérien ou tissu d'acrobatie : c'est une discipline de cirque faisant partie des numéros aériens. Le tissu est un agrès aérien très physique dans lequel les circassiens enchaînent

des figures complexes à plusieurs mètres du sol. Il nécessite des bras musclés, car tout mouvement se fait d'abord à la force des bras puis à l'aide de celle des jambes. Il fait partie des

techniques de cirque les plus récentes. Selon Natacha Blandine, "ce sont les Chinois qui auraient inventé la technique du tissu aérien". En France, cette discipline a été introduite en

1996 par Gérard Fasoli, artiste acrobate et directeur depuis octobre 2012 du Centre national des arts du cirque (CNAC-inauguré en 1986) de Châlons-en-Champagne (51-Marne).

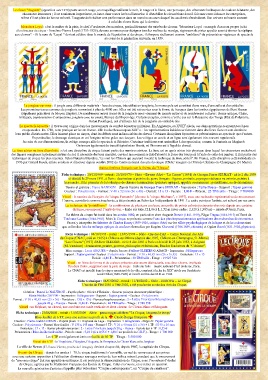

Autres timbres français sur le thème du "Cirque"

Fiche technique : 10/11/1969 - retrait : 23/10/1970 – Série - Œuvres d'Art – "Le Cirque" (1891) de Georges Pierre SEURAT - né le 2 déc.1859

et décédé le 29 mars 1891, à Paris : dessinateur et peintre de genre français : figures, portraits, paysages statiques ou animés, peintre à

la gouache. Il fut pionnier de la technique du chromo-luminarisme (peinture optique), appelée couramment : pointillisme, ou divisionnisme.

Dessin et gravure : Pierre GANDON – d'après l'œuvre de Georges Pierre SEURAT - Impression : Taille-Douce - Support : Papier gommé

Couleur : Polychromie - Format : V 40 x 52 mm (36 x 48) – Dentel.: 13 x 13 - Faciale : 1,00 F – Présent.: 25 TP/feuille - Tirage : 7 700 000

Visuel : le numéro de l'écuyère du "cirque Fernando" (devenu le "cirque Medrano", v.1897), avec une recherche représentative du mouvement.

L'œuvre, considérée comme inachevée, a été présentée au Salon des Indépendants de 1891. Le cadre peint par l'artiste, est achevé par ses amis.

La technique du "pointillisme" : la combinaison de plusieurs couleurs, ensemble de points colorés juxtaposés observés depuis une certaine

distance, recomposait l’unité de ton. – huile sur toile, H.1,86 x L.1,52 m (avec cadre : 2,320 x 1,985 m) – musée d'Orsay, Paris.

Le thème du cirque fut traité dans les années 1880, en particulier chez Auguste Renoir (1841-1919), Edgar Degas (1834-1917) et Henri de

Toulouse-Lautrec (1864-1901). Mais le Cirque se présente comme l'une des plus impressionnantes applications des recherches divisionnistes.

Seurat y interprète les théories de Charles Henry (1859-1926, critique d'Art) sur les effets psychologiques de la ligne et de la couleur ainsi

que celles des lois du mélange optique de couleurs formulées par Eugène Chevreul (1786-1889, chimiste) et Ogden Rood (1831-1902, physicien).

Fiche technique : 04/10/1993 - retrait : 13/05/1994 – Série - Œuvres d'Art – Centre National des Arts

du Cirque (CNAC, créé en 1985) à Châlons-sur-Marne (depuis déc.1997, Châlons-en-Champagne, 51-Marne)

"Les Clowns" (1917) d'Albert GLEIZES - né le 8 déc.1881 à Paris et décédé le 23 juin 1953, à Avignon

(84-Vaucluse) : dessinateur, peintre, graveur, philosophe et théoricien, l'un des fondateurs du "Cubisme".

Mise en page : Louis ARQUER – d'après l'œuvre d'Albert GLEIZES © ADAGP - Impression : Héliogravure

Support : Papier gommé Couleur : Polychromie - Format : V 30 x 40,85 mm (26 x 36,85) – Dentelure : 13 x 13

Faciale : 2,80 F – Présentation : 30 TP/feuille - Tirage : 14 927 518

Visuel : un fatras de formes et de couleurs présente cette œuvre déstructurée, avec deux clowns, impliqués

l'un dans l'autre, suggérant ainsi la piste du cirque - huile sur toile – musée national d'Art moderne, Paris.

Le CNAC est installé dans le cirque municipal de la ville, construit à la fin du XIXe siècle par l'architecte

Louis Gillet (1848-1920) et inscrit au titre des M.H.en 1984.

Fiche technique : 04/03/2002 - retrait : 11/10/2002 – Série - EUROPA – Le Cirque

L’année de l’été 2001 à l’été 2002, a été proclamée année des Arts du Cirque.

Création : Pascal Le NAUTROU - d'après photo : Olivier d'Huissier - Graveur poinçon document philatélique :

Marie-Noëlle GOFFIN - Impression : Héliogravure - Support : Papier gommé - Couleur : Polychromie

Format : V 30 x 40,85 mm (25 x 36) - Dentelure : 13½ x 13½ - Barres phosphorescentes : 2 – Lettre Prioritaire Internationale

jusqu'à 20 g - Europe - Faciale : 0,46 € - Présentation : 40 TP/feuille - Tirage : 9 988 558

Visuel : un éléphant, un cheval, une acrobate sur corde verticale et deux clowns : le Clown Blanc et l'Auguste.

Fiche technique : 23/06/2008 - retrait : 31/07/2009 – Série – personnages célèbres "Le Cirque, à travers le temps"

Bloc-feuillet de 6 TP, avec une surtaxe au profit de la Croix-Rouge française

Création : Pierre-André COUSIN - d’après photo : C. Raynaud de Lage - Impression : Héliogravure - Support : Papier gommé

Couleur : Polychromie - Format bloc-feuillet : V 135 x 143 mm - Format 5 TP : V 26 x 40 mm (21 x 36) + 1 TP : H 40 x 26 mm

Dentelure : 13 x 13 - Barres phosphorescentes : 2 - Lettre Prioritaire jusqu'à 20 g - France - Faciale des 6 TP : 0,55 €

Présentation : Bloc-feuillet indivisible - Prix de vente : 5,10 € (6 x 0,55 € + 1,80 € au profit de la C.R.F.) - Tirage : 1 700 000

Les 6 TP sont également émis en feuille de 50 TP – Tirage : 3 500 000

Visuel des 6 TP : le Trapéziste, l'Ecuyère, l'Auguste, le Dompteur, le Clown blanc et le Jongleur

La ville de Nexon (87-Haute-Vienne, proche de Limoges), devient chaque été, depuis 1987, la capitale du Cirque.

Avenir du Cirque : depuis les années 1 70, le cirque traditionnel s’essouffle, en mal de renouveau et aux prises

avec une certaine opposition à l'utilisation d'animaux sauvages sorties de leur milieu naturel, pendant que le mouvement

du "nouveau cirque" fait son apparition en France. Il est porté par la démocratisation du Cirque, avec l’ouverture d’écoles

de Cirque, agréées par la Fédération Française des Ecoles de Cirque. Celui-ci s’ouvre, et se remet en question.

La nouvelle génération d'artistes s'appelle plus volontiers "Cirque contemporain", ou "Cirque de créations".