Page 6 - metz 09-2024

P. 6

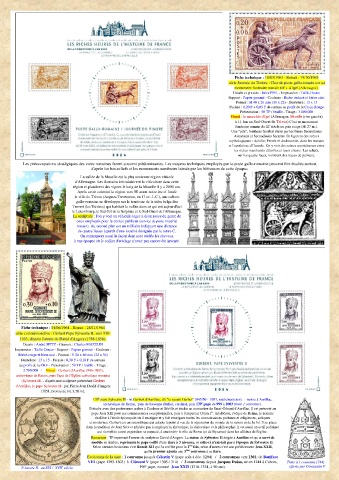

Fiche technique : 18/03/1963 - Retrait : 19/10/1963

série Journée du Timbre : Char de poste gallo-romain sur un

e

monument funéraire romain III s. à Igel.(Allemagne).

Dessin et gravure : Jules PIEL - Impression : Taille-Douce

Support : Papier gommé - Couleurs : Bistre violacé et bistre clair

Format : H 40 x 26 mm (36 x 22) - Dentelure : 13 x 13

Faciale : 0,20 F + 0,05 F de surtaxe au profit de la Croix-Rouge.

Présentation : 50 TP / feuille - Tirage : 3 000 000

Visuel : le mausolée d'Igel (Allemagne, Moselle (rive gauche)

à 11 km au Sud-Ouest de Trèves).C'est un monument

e

funéraire romain du III siècle en grès rouge (Ht.27 m.).

Une "pile", tombeau familial élevé par les frères Secundinius

Aventinus et Secundinius Securus. Ils figurent des scènes

mythologiques : Achille, Persée et Andromède, dans les travaux

et l'apothéose d'Hercule. On y voit des scènes quotidiennes entre

les riches marchands d'étoffes et leurs clients. Les reliefs,

sur les quatre faces, montrent des traces de peinture.

Les préoccupations stratégiques des voies romaines furent souvent prédominantes. Les moyens techniques employés par la poste gallo-romaine peuvent être étudiés surtout

d'après les bas-reliefs et les monuments nombreux laissés par les bâtisseurs de cette époque.

La vallée de la Moselle est la plus ancienne région viticole

d'Allemagne. Les Romains introduisirent la viticulture dans cette

région et plantèrent des vignes le long de la Moselle il y a 2000 ans.

Après avoir colonisé la région vers 50 avant notre ère et fondé

la ville de Trèves (Augusta Treverorum, en 17 av. J.-C.), une culture

gallo-romaine se développa sur le territoire de la tribu belge des

Treveri (les Trévires) qui habitait la vallée dans ce qui est aujourd'hui

le Luxembourg, le Sud-Est de la Belgique et le Sud-Ouest de l'Allemagne.

La sculpture : l'on y voit un véhicule léger à deux roues du genre de

ceux employés pour le cursus publicus (service de poste impérial

romain). Au second plan est un milliaire indiquant une distance

de quatre lieues à partir d'une localité désignée par la lettre C.

On remarquera aussi la façon dont sont attelés les chevaux

à une époque où le collier d'attelage n'avait pas encore été inventé.

Fiche technique : 01/06/1964 - Retrait : 28/11/1964

série commémorative : Gerbert Pape Sylvestre II, vers 938-

1003, d'après l'œuvre de David d'Angers (1788-1856).

Dessin : André SPITZ - Gravure : Charles MAZELIN

Impression : Taille-Douce - Support : Papier gommé - Couleurs :

Bistre-rouge et bleu-noir - Format : V 26 x 40 mm (22 x 36)

Dentelure : 13 x 13 - Faciale : 0,30 F + 0,10 F de surtaxe

au profit de la CRF - Présentation : 50 TP / feuille - Tirage :

2 790 000 - Visuel : Gerbert d'Aurillac (946-1003),

archevêque de Reims, puis Pape de l’Église catholique romaine

(Sylvestre II). - d'après une sculpture présentant Gerbert

d'Aurillac, le pape Sylvestre II - par Pierre-Jean David d'Angers

(1851, bronze de Ht. 3,70 m).

e

139 pape Sylvestre II - né Gerbert d'Aurillac, dit "le savant Gerber" (945/50 - 1003, mathématicien) : moine à Aurillac,

e

archevêque de Reims, puis de Ravenne (Italie), cardinal, puis 139 pape de 999 à 1003 (tiare 1 couronne).

Il étudie avec des professeurs arabes à Cordoue et Séville et étudie au monastère de Saint-Géraud d'Aurillac. Il est présenté au

er

pape Jean XIII pour ses connaissances exceptionnelles, puis à l'empereur Otton I . Adalbéron, évêque de Reims, le nomme

écolâtre à l'école épiscopale où il enseigne et y fait enseigner toutes les connaissances profanes et religieuses, antiques

et modernes. Gerbert est un scientifique qui adopte lepoint d vue de la séparation du monde de la raison et de la foi. Il se place

dans la tradition de Jean Scot et n'hésite pas à employer la rhétorique, la dialectique et la philosophie. Il est aussi un actif politique

qui s'emploie avant et pendant sa papauté, à amoindrir le rôle de Rome (et de Byzance) dans les affaires de l'église.

Remarque : TP reprenant l'erreur du sculpteur David d'Angers. La statue de Sylvestre II érigée à Aurillac et qui a servi de

modèle au timbre, représente le pape coiffé d'une tiare à 3 niveaux, or celle-ci n'existait pas à l'époque de Sylvestre II.

ère

Selon certains historiens c'est Benoît XII qui l'a coiffée pour la 1 fois, selon d'autres c'est son prédécesseur Jean XXII,

qui le premier ajouta une 3 ème couronne à sa tiare.

Evolutions de la tiare : 1 couronne jusqu'à Célestin V (pape août à déc. 1294) / 2 couronnes vers 1301: de Boniface

VIII (pape 1295-1303) à Clément V (pape 1305-1314) / 3 couronnes depuis Jacques Duèse, né en 1244 à Cahors, Tiare à 1 couronne (744)

Sylvestre II, au XVI / XVII siècle. 196 pape, nommé Jean XXII (1316-1334, à 90 ans). offerte par Constantin V

e

e