Page 4 - metz 09-2024

P. 4

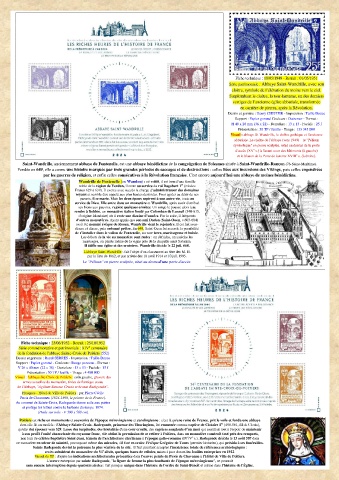

Fiche technique : 18/05/1949 - Retrait : 01/05/1951

Série patrimoniale : Abbaye Saint-Wandrille, avec son

cloître, symbole de l’élévation du moine vers le ciel.

Surplombant le cloître, la tour-lanterne, un des derniers

vestiges de l’ancienne église abbatiale, transformée

en carrière de pierres, après la Révolution.

Dessin et gravure : Henry CHEFFER - Impression : Taille-Douce

Support : Papier gommé Couleurs : Outremer - Format :

H 40 x 26 mm (36 x 22) - Dentelure : 13 x 13 - Faciale : 25 f

Présentation : 50 TP / feuille - Tirage : 133 345 000

Visuel : abbaye St-Wandrille, le cloître gothique et l'ancienne

abbatiale. Le cloître de l'abbaye (vers 1949) – le "Pélican

symbolique" en pierre sculptée, situé au dessus de la porte

e

d'accès (XV s.) à l'avant-cour des bâtiments (à gauche)

et le blason de la Porte de Jarente XVIII s. (à droite).

e

Saint-Wandrille, anciennement abbaye de Fontenelle, est une abbaye bénédictine de la congrégation de Solesmes située à Saint-Wandrille-Rançon (76-Seine-Maritime).

Fondée en 649, elle a connu une histoire marquée par trois grandes périodes de saccages et de destructions : celles liées aux incursions des Vikings, puis celles engendrées

par les guerres de religion, et enfin celles consécutives à la Révolution française. C'est encore aujourd'hui une abbaye de moines bénédictins.

Wandrille de Fontenelle (ou Wandon) : né v.600, il est issu d’une famille

noble de la région de Verdun, il entre au service du roi Dagobert 1 (roi des

er

Francs 629 à 639). Il exerce avec succès la charge d’administrateur des domaines

royaux et semble être appelé aux plus hautes destinées. Pour agréer au désir de ses

parents, il se marie. Mais les deux époux aspirent à une autre vie, toute au

service de Dieu. Elle entre dans un monastère et Wandrille, après avoir distribué

ses biens aux pauvres, rejoint quelques ermites. Un songe le pousse alors à se

rendre à Bobbio, un monastère italien fondé par Colomban de Luxeuil (540-615,

d'origine Irlandaise) où il reste une dizaine d’années. Par la suite, il fréquenta

d’autres monastères. Ayant appris que son ami Dadon (Saint-Ouen, v.603-684)

avait été nommé évêque de Rouen, Wandrille vient le rejoindre. Il est fait sous-

diacre et diacre, puis ordonné prêtre. En 649, Saint-Ouen lui accorde la possibilité

de s’installer dans le vallon de Fontenelle, sur une terre, marécageuse et boisée.

Les débuts de la vie au monastère sont rudes : on défriche, on assèche les

marécages, on plante même de la vigne près de la chapelle saint Saturnin.

Il édifie une église et des oratoires. Wandrille décède le 22 juil. 668.

L'abbaye Saint-Wandrille : fait l'objet d'un classement au titre des M. H.

par la liste de 1862, et par arrêtés des 18 avril 1914 et 10 juil.1995.

Le "Pélican" en pierre sculptée, situé au dessusd'une porte d'accès.

Fiche technique : 23/06/1952 - Retrait : 25/10/1952

e

Série commémorative et patrimoniale : XIV centenaire

de la fondation de l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers (552)

Dessin et gravure : Raoul SERRES - Impression : Taille-Douce

Support : Papier gommé - Couleurs : Rouge ponceau - Format :

V 26 x 40 mm (22 x 36) - Dentelure : 13 x 13 - Faciale : 15 f

Présentation : 50 TP / feuille - Tirage : 4 480 000

Visuel : l'abbaye Ste Croix de Poitiers : coin gauche, gravure des

armes actuelles du monastère, tirées de l'antique sceau

de l'Abbaye, "sigillum Sanctae Crucis et beatae Radigondis".

Fresques - Hôtel de Ville de Poitiers : par Pierre Cécile

Puvis de Chavannes (1824-1898, le peintre de la France).

Au couvent de Sainte-Croix, Radegonde donne asile aux poètes

et protège les lettres contre la barbarie du temps, 1874.

(Huile sur toile - V 300 x 500 cm).

Poitiers est riche en monuments et souvenirs de l'époque mérovingienne et carolingienne : c'est là qu'une reine de France, prit le voile et fonda une abbaye

er

dont elle fit un modèle : l'Abbaye Sainte-Croix. Radegonde, princesse des Thuringiens, fut emmenée comme captive de Clotaire 1 (498-561, fil de Clovis),

qu'elle dut épouser vers 529. Lasse des turpitudes, des brutalités d'une cour cruelle, des caprices sanglants d'un mari qui sacrifiait tout à l'espoir de maintenir

à son profit l'unité chancelante du royaume franc, elle obtint la permission de se retirer à Poitiers, dans un monastère construit tout près des remparts,

e

e

non loin du célèbre baptistère Saint-Jean, témoin de l'architecture chrétienne à l'époque gallo-romaine (IV /V s.). Radegonde décèda le 13 août 587 dans

ce monastère en odeur de sainteté, provoquant même des miracles, s'il faut en croire l'évêque Grégoire de Tours (premier historien), qui présida à ses funérailles.

Sainte Radegonde devint la patronne la plus vénérée de la cité. Il faut pourtant accepter l'inexistence totale de références archéologiques :

e

seules subsistent du monastère du VI siècle, quelques bases de cellules, mises à jour durant les fouilles entreprises en 1912.

Visuel du TP : d'après les indications architecturales présentées dans l'œuvre peinte de Puvis de Chavanne à l'Hôtel de Ville de Poitiers.

L'œuvre entreprise par sainte Radegonde, "la figure de femme la plus touchante de l'époque mérovingienne", se poursuit

sans aucune interruption depuis quatorze siècles : fait presque unique dans l'histoire de l'ordre de Saint-Benoît et même dans l'histoire de l'Église.