Page 10 - Journal Culturel de Metz - 2017-10

P. 10

Les Chemins de l’Architecture Clunisienne

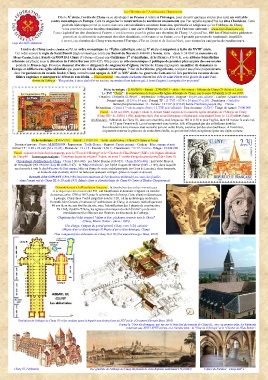

Restitution de l'abbaye de Cluny III etDdeèssvleestXigeessiaèycalnet,élc’hoarpdpréeaduxedCeslturnucytivonassdeudXéIvXeèlsoièpcplee.r en France et même à l’étranger, pour devenir quelques siècles plus tard, un véritable

centre monastique en Europe. Cela va engendrer la construction de nombreux monuments que l’on appelle aujourd’hui les sites Clunisiens. Cette

période historique prend sa source dans une extraordinaire aventure humaine, spirituelle et religieuse qu’est l’abbaye de Cluny.

Vous pouvez parcourir les sites clunisiens grâce à une carte d'Europe de ces sites et à l'adresse suivante : www.sitesclunisiens.org

Passer à pied d’un site clunisien à l’autre, c’est désormais possible grâce aux chemins de Cluny ! Aujourd’hui, 800 km d’itinéraires pédestres

permettent de découvrir autrement des sites clunisiens, en France et en Suisse, avec 4 grands parcours de randonnée identifiés.

Logo des sites Clunisiens A terme, ces chemins de Cluny traverseront l’Europe, d'Est en Ouest et du Sud au Nord, pour toutes les catégories de randonneurs.

L'ordre de Cluny (ordre clunisien) fut un ordre monastique de l’Église catholique créé au Xe siècle et supprimé à la fin du XVIIIe siècle.

Cet ordre suivait la règle de Saint Benoît (règle monastique écrite par Benoît de Nursie (v.480/490 à Norcia, Italie – décès v. 543/547 au monastère du

Mont-Cassin, Italie). Fondé en 909/910 à Cluny (71-Saône et Loire) par Guillaume 1er d'Aquitaine, dit le Pieux (v.875-918), cette abbaye bénédictine

réformée est placée sous la direction de l'Abbé Bernon (850-927). Elle jouera un rôle économique et politique de premier plan auprès des souverains

pendant le Moyen-Age. Devenue donneur d'ordre et dirigeante de seigneuries d'églises, l'ordre de Cluny regroupera un millier de domaines en

Europe et édifiera une église abbatiale qui jouera un rôle de capitale monastique. Pilier de la réforme grégorienne, occupant une place prépondérante

dans l'organisation du monde féodal, Cluny connaîtra son apogée du XIIe au XIVe siècle. La guerre de Cent-ans lui fera perdre les revenus de ses

filiales anglaises et marquera le début de son déclin. – Blasonnement : ses armes parlantes étaient les clés de saint Pierre et le glaive de saint Paul.

Armes de l'abbaye : "De gueules, à deux clefs d'or en sautoir, traversées d'une épée en pal, à lame d'argent, la poignée d'or en pointe".

Fiche technique : 21/06/2010 - Retrait : 27/06/2013 - série - Art roman : Abbaye de Cluny (71-Saône et Loire)

Le TVP "Cluny" : la consécration de la nouvelle église abbatiale de Cluny, par le pape Urbain II, le 25 oct.1095.

Création : Christelle GUÉNOT - Impression : Héliogravure - Support : Papier auto-adhésif - Couleur : Quadrichromie

Format carnet : H 256 x 54 mm - Format TP : 12 TVP – H 38 x 24 mm (33 x 20) - Dentelures : Ondulées

Barres phosphorescentes : 2 - Faciale : 12 TVP (à 0,56 €) Lettre Prioritaire jusqu'à 20g – France

Présentation : Carnet à 3 volets, angles droits, 12 TVP auto-adhésifs - Prix du carnet : 6,72 € - Tirage du carnet : 7 000 000

Visuel : le 25 oct.1095, le pape Urbain II, devant l'autel majeur de la nouvelle église abbatiale de l'Abbaye de Cluny

(Cluny III – de 1088 à 1130), miniature tirée d'un recueil liturgique et historique concernant Cluny (v. 1210) (BNF, Paris)

Architecture : l'abbatiale de Cluny III, dans son ensemble, était longue de 187 m (150 m pour l'église, dont 68 m pour la seule nef,

et 37 pour l'avant-nef). La nef comportait onze travées. Elle s'élargissait par des collatéraux doubles.

Son élévation à trois niveaux était couverte par une voûte brisée, soutenue par des arcs doubleaux. A l'extérieur,

on pouvait observer la présence de contreforts évidés, ce qui est tout à fait exceptionnel pour une église romane.

Fiche technique : 25/06/1990 – Retrait : 15/02/1991 – Série - patrimoine : Cluny (71-Saône et Loire)

Dessin et gravure : Pierre ALBUISSON - Impression : Taille-Douce - Support : Papier gommé - Couleur : Bleu, orange et noir

Format TP : H 40 x 26 mm (36 x 21,45) - Dentelure : 13 x 13 - Faciale : 2,30 F - Présentation : 50 TP / feuille - Tirage : 12 048 208

Visuel : toitures du bras Sud du transept, avec la "Tour de l'Horloge" et le "Clocher de l'Eau Bénite" (XIIe s.) de l'église abbatiale

de Cluny III – Personnages sculptés : Chapiteau du péché originel "Adam, où es-tu ?" et tête d'ange du grand portail de Cluny III.

Chronologie d'édification de Cluny : Cluny I (910-948) : par l'abbé Bernon (910-927) - Cluny Il (955-981) : par l'abbé Mayeul

de Forcalquier (963-994) et Cluny III (1086-1147) – la "Major Ecclesia", par l'abbé Hugues de Semur (1049 – 1109), dans laquelle

on s'accorde à voir le chef-d'œuvre de l'art roman, bâtie en forme de croix archiépiscopale (ou Croix de Lorraine), deux transepts,

et dotée de sept clochers, dont il ne reste que quelques vestiges. (plans et croquis ci-dessous)

Kenneth John CONANT (1894-1984, historien américain de l'architecture médiévale) au cours des fouilles

dans l'avant-nef de Cluny III, le 29 août 1931 (Musée d'art et d'archéologie de Cluny © Centre d’Études Clunisiennes)

Démantèlement à la Révolution française : la dissolution des ordres monastiques

et la dispersion des moines en 1791, ont transformés le domaine religieux en carrière

de pierres, entre 1798 et 1813, pour la construction du bourg. Cette situation désastreuse

a plongée Cluny dans l’oubli jusqu'aux années 1 20, où un archéologue américain,

Kenneth John Conant, s’intéresse à l’architecture de Cluny, et consacre méthodiquement

40 ans de sa vie aux fouilles du site, avec l'identification des 3 phases de construction.

En 1968, il publie "Cluny, les églises et la maison du chef d'ordre" qui devient

immédiatement la référence sur l’histoire architecturale de l’abbaye.

Chapiteau du Péché originel "Adam et Ève, pécheurs, tournés vers le Christ"

(Cluny, Musée Ochier - photo : BSG)

Tête d'ange, Tympan du grand portail, Cluny, vers 1120, calcaire

(Musée d'art et d'archéologie © Musée d'art et d'archéologie, Cluny)

Plan comparatif des abbatiales de Cluny II et III (Document Georges Brun, 2010)

Restitution de l'abbaye de Cluny III et des vestiges ayant échappés aux destructions du XIXè siècle. (Document Georges Brun, 2010)

Depuis la "Tour des fromages, une vue sur le bras Sud du transept de Cluny III,, avec au premier plan, les bâtiments

construits aux XVIIe / XVIIIe siècles, et à l'arrière plan : la "Tour de l'Horloge" et le "Clocher de l'Eau Bénite".

Cluny III, l'abbatiale Vue générale de l'Abbaye de Cluny III (dessin de Jean-Baptiste Lallemand 1716/1803) Cellier du Farinier - Cluny XIIIe s.