Page 6 - Journal Culturel de Metz - 2014-03

P. 6

7 avril : Rafle des enfants juifs d'Izieu - Ain (01)

Les "Enfants d'Izieu" étaient une colonie d'enfants juifs réfugiés. Cette maison d'enfants-réfugiés selon l'appellation administrative,

fut créée en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la commune d'Izieu dans l'Ain (région du Bugey, entre Lyon et Chambéry).

L’histoire des "Enfants d’Izieu" est une Histoire Européenne.

Les familles de ces enfants juifs sont d’origines diverses : allemande, polonaise, autrichienne, belge

et française, de métropole ou d’Algérie. Beaucoup ont traversé l’Europe à différentes époques,

fuyant les pogroms et les actes antisémites ou la misère, espérant trouver refuge en France.

En septembre et octobre 1940, le régime de Vichy édicte les premières lois antisémites.

Ces familles se trouvent prises au piège de l’Europe en guerre et des politiques antisémites.

Persécutées, pourchassées, arrêtées, internées en France, 76 000 personnes juives,

dont 11 400 enfants, seront livrées aux autorités allemandes, puis déportées et assassinées.

Des œuvres de secours organisent des réseaux de sauvetage en espérant soustraire

les enfants à ces persécutions. Parmi les personnes qui vont s'engager, au péril de leur vie,

pour offrir un milieu familial et donner beaucoup d'amour à ces enfants , il y a :

Sabine Zlatin (infirmière de la C.R. et assistante sociale de l'Hérault)

et Miron Zlatin (ingénieur agronome)

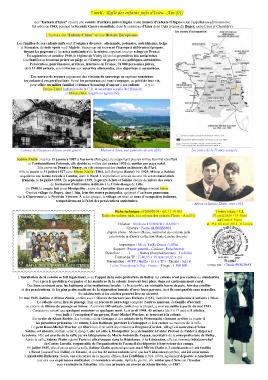

Colonie de Vacances d'Izieu, avant guerre Maison d’Izieu, vue générale du site (ER) Les zones de la France occupée

Sabine Zlatin : née les 13 janviers 1907 à Varsovie (Pologne), ne supportant plus un milieu familial étouffant Miron et Sabine Zlatin, vers 1928

et l'antisémitisme Polonais, elle décide au milieu des années 1920 de quitter son pays natal.

Elle arrive en France à Nancy, où elle entreprend des études en histoire de l'Art.

Elle se marie le 31 juillet 1927 avec Miron Zlatin (1904, juif d'origine Russe). En 1929, Miron et Sabine

acquièrent une ferme avicole à Landas, dans le Nord. L'exploitation sera un succès. Ils seront naturalisés

français, le 26 juillet 1939. En septembre 1939, la guerre éclate et Sabine décide de suivre des cours

de formation d'infirmière militaire à la Croix-Rouge de Lille.

En 1940, le couple fuit pour Montpellier, avant de s'installer dans un petit village nommé Izieu.

C'est un village du Bugey, dans l’Ain, loin des routes principales, qui jouit d’un beau panorama

sur la Chartreuse et le Nord du Vercors. À cette époque, le village est situé en zone d’occupation italienne,

temporairement à l’abri des persécutions antisémites.

Fiche technique : 07/04/2014 - réf. 11 14 005 Timbre à date - P.J.

Rafle des enfants juifs, à la colonie des enfants d'Izieu - Ain (01) 07 avril 2014 - 75-Paris

Création : Stéphane HUMBERT-BASSET au Carré d’Encre

Gravure : Pierre ALBUISSON

et P.J. 06 avril 2014 - 01-Izieu

d'après photo : Maison d'Izieu, mémorial des enfants juifs

exterminés et d'après collection Marie-Louise Bouvier.

Impression : Mixte Taille-Douce / Offset conçu par : Claude PERCHAT

Support : Papier gommé - Couleur : Polychromie

Dentelure : ___ x ___ - Barres phosphorescentes : 1 à droite

Format du TP : H 40,85 x 30 mm (36,85 x 26)

Présentation : 48 TP / feuille - (8 x 6 TP) - Faciale : 0,61 €

Lettre Verte jusqu'à 20g - France - Tirage : 1 500 000

L’installation de la colonie se fait légalement, avec l’appui de la sous-préfecture de Belley. La colonie n’est pas cachée ou clandestine.

Peu à peu le quotidien s’organise et les membres de la colonie trouvent leur place dans cet environnement rural.

Des liens se tissent avec les habitants et les institutions locales. Le lieu semble un véritable havre de paix, loin des conflits

et des persécutions. Si les plus petits souffrent de la séparation brutale d’avec leurs parents, dont ils sont parfois sans nouvelles,

les adolescents et les adultes pensent être en sécurité.

En mai 1943, Sabine et Miron Zlatin, en lien avec l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE), installent une quinzaine d’enfants à Izieu.

La colonie est un lieu de passage dans un réseau de sauvetage composé d'autres maisons, de famille d'accueil

ou encore de filières de passage en Suisse. Au moins 105 enfants, juifs pour la plupart, y sont accueillis à partir de mai 1943.

Certains ne restent que quelques semaines ou quelques mois. Le 6 avril 1944, 45 enfants (de 5 à 17 ans) et 8 adultes,

tous juifs à l’exception d’un garçon, René-Michel Wucher, se trouvent à la colonie.

Sur ordre de Klaus Barbie, des hommes de la Gestapo et des soldats de la Wehrmacht viennent arrêter ce matin-là

les personnes présentes. Un adulte, Léon Reifman, parvient à s’échapper et à se cacher au moment de la rafle.

Le petit René-Michel Wucher est libéré lors d’un arrêt des camions à Brégnier-Cordon, village en contrebas d’Izieu.

Sabine est absente, sentant venir le danger, elle est allée à Montpellier pour demander à l'abbé Prévost de l'aider à disperser

la colonie. Elle est avertie de la rafle par un télégramme de Marie-Antoinette Cojean, secrétaire de la sous-préfecture de Belley.

Après la rafle, Sabine Zlatin rejoint Paris où elle s'engage dans la Résistance. À la Libération, elle est nommée hôtelière-chef

du Centre Lutetia, responsable de l'organisation de l'accueil des déportés à leur retour des camps.

En juillet 1945, plus d'un an après la rafle, Sabine Zlatin apprend que son mari Miron Zlatin et 2 adolescents ont été fusillés

à Reval (aujourd’hui Tallin) en Estonie, et que les 42 autres enfants ainsi que les 5 éducateurs arrêtés, ont été exterminés

à Auschwitz-Birkenau. Seule, une éducatrice de la maison d'Izieu, Léa Feldblum (1918-1989), également déportée à Auschwitz

(servira aux expériences médicales) en reviendra vivante. Après la guerre, elle embarque à Sète sur l’Exodus

pour rejoindre la Palestine. Elle sera présente au procès de Klaus Barbie, en 1987. Sabine Zlatin