Page 2 - Journal Culturel de Metz - 2016-12

P. 2

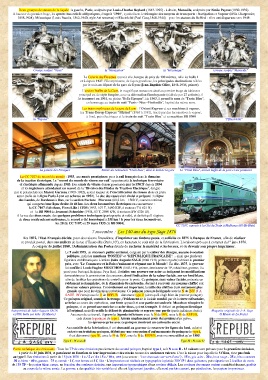

Deux groupes de statues de la façade : à gauche, Paris, sculptées par Louis-Charles Beylard (1843-1925) - à droite, Marseille, sculptées par Emile Peynot (1850-1932).

À hauteur du premier étage, les quatre bas-reliefs allégoriques, d'esprit "1900", symbolisent le triomphe des moyens de transports : Navigation et Vapeur (Félix Charpentier,

1858-1924), Mécanique (Louis Baralis, 1862-1940, style Art nouveau) et Electricité (Paul Gasq,1860-1944) – pour les statues du Beffroi : elles ont disparues vers 1949.

Groupe sculpté "Paris" la "Navigation" la "Mécanique" Groupe sculpté "Marseille"

la "Vapeur" "l'Electricité"

La Galerie des Fresques quant à elle, longue de près de 100 mètres, relie les halls 1

et 2 depuis 1927. Elle représente, de façon grandiose, les principales destinations reliées

par le train au départ de la gare de Lyon (Jean-Baptiste Olive, 1848-1936, peintre).

L'ancien Buffet de la Gare, le magnifique restaurant situé au premier étage du bâtiment

principal est de style Empire, avec sa décoration flamboyante (réalisée par 27 artistes), il

fut inauguré en 1901, en pleine "Belle Epoque". En 1963, il prend le nom de "Train Bleu",

en hommage au train de nuit "Paris - Nice -Vintimille", baptisé du même nom.

Les trains mythiques de la gare de Lyon : l’Orient Express et ses machines à vapeur,

les Trans-Europ-Express "Mistral" (1965 à 1981), tracté par des locomotives à vapeur,

à fioul, puis électriques et le train de nuit "Train Bleu" et sa machine BB 9300

La galerie des Fresques Entrée du restaurant "Train bleu", dans le hall de la gare Le "Train Bleu", ancien buffet de la gare et ses peintures

La CC 7107 du record du monde : 1955, une année prestigieuse pour le rail français dans le domaine CC 7107, exposée à la Cité du Train à Mulhouse (68-Ht-Rhin)

de la traction électrique. Le "record du monde de vitesse sur rail" appartenait à la technique ferroviaire

et électrique allemande depuis 1903. Des essais de vitesse étaient poursuivis par la SNCF depuis 1954

et les ingénieurs attendaient un record de la "Division des Etudes de Traction Electrique", dirigée

par le polytechnicien Marcel Garreau (1903-1982), acteur majeur de l’électrification du réseau alors en plein

essor (celle de la ligne Paris-Lyon est achevée en 1952). Le site des essais était choisi et préparé : la ligne

des Landes, de Bordeaux à Dax, sur la section Facture - Morcenx (68,2 km – 1500 V, courant continu)

qui comprend une ligne droite de 46 km. Les deux locomotives électriques en concurrence :

la CC 7107 d'Alsthom, Fives-Lille / CEM (1953, 107 T, 3490 KW, 6 moteurs TA 621 B)

et la BB 9004 de Jeumont-Schneider (1954, 83 T, 2980 KW, 4 moteurs SW 4326 JS).

A la vue des deux essais, des quelques problèmes techniques (pantographe et rails), et du fait qu'il s'agisse

de deux constructeurs nationaux, le record a été homologué à 331 km / h pour les deux locomotives,

les 28 (la CC 7107) et 29 mars 1955 (la BB 9004).

7 novembre : Les 140 ans du type Sage 1876

Dès 1872, l'Etat Français décide, pour des raisons financières, d'imprimer ses timbres poste, et sollicite en 1875 la Banque de France, afin de réaliser

ce produit postal, dans ses ateliers de la rue d'Hauteville (Paris,10e), en facturant le coût réel de la fabrication. Livraisons prévues à compter du1er janv.1876.

A compter de juillet 1880, l'Administration des Postes décide de racheter le matériel et les locaux, et de devenir son propre imprimeur.

Autoportrait de Jules-Auguste SAGE Le 9 août 1875, un concours public est lancé, exigeant par le cahier des charges, aucune évocation Maquette originale de J.-A. Sage

v.1880, huile sur toile (© Musée) politique, mais les mentions "POSTES" et "REPUBLIQUE FRANÇAISE"… ainsi que plusieurs © Musée de La Poste)

figurines emblématiques. L'artiste Jules Auguste SAGE (1840-1910, peintre et poète) obtient le premier

prix, avec "Le Commerce et la Paix s'unissant et régnant sur le Monde". En déc. 1875, la gravure

fut confiée à Louis-Eugène MOUCHON (1843-1914, peintre, dessinateur de TP, médailleur, graveur, il a

gravé pour Portugal, Belgique, Pays-Bas). Il réalise une gravure sur acier en intégrant les modifications

demandées par la commission du concours, dont l'indication de la valeur faciale, sur un fond blanc,

afin de faciliter les opérations de contrôle pour la poste. Ce poinçon, sans valeur faciale, présente un

évidement rectangulaire, de la dimension du cartouche, destiné à recevoir des goujons chiffré aux

diverses valeurs prévues. Cet évidement est important, la taille des chiffres étant nettement plus

grande que pour les émissions précédentes. Ce poinçon présente la légende avec le N de INV (J A

SAGE INVenta) sous le U de REPUB – dénommé type II (alors qu'il s'agit bien du premier poinçon).

Ce poinçon original, soumis à la trempe, l'évidement de la faciale comblé par de la terre réfractaire,

se brise au cours des opérations, une fente apparaît et une partie est soulevée. Mouchon récupère le

poinçon, et en prend une matrice en acier doux, qui est trempée. Il obtient un poinçon identique

à l'original, mais il rectifie le défaut de planimétrie et regrave une partie (partie inférieure droite).

Au cours de ce travail, il grave la légende inférieure avec le N de INV, sous le B de REPUB,

cela donne le poinçon de type I. Aucun emplacement pour des goujons n'est prévu,

les épreuves prise avec ce poinçon montrent un cartouche encré.

Au contrôle de la fabrication, il est demandé au graveur de resserrer les lignes du fond, celui-ci

exécute un troisième poinçon, déduit par une succession d'enfoncements du poinçon de type I,

il est dénommé type III, avec le N de INV, sous le B de REPUB, mais ne sera utilisé qu'en 1885.

Type I : N sous B Type II : N sous U

Partie technique des émissions : Tous les TP de cette émission proviennent du second poinçon, baptisé type I, soit N sous B - 13 valeurs sont prévues pour la première émission,

à partir du 15 juin 1876, et paraissent en fonction de leur impression et des stocks restant des anciennes valeurs. C'est la raison pour laquelle le 5 f lilas, n'est pas émis

au type I. Les émissions à partir du 15 juin 1876 : 1 c / 2 c / 4 c / 5 c / 10 c, vert (exactement : "vert émeraude sur vert d'eau") - 15 c, gris acier - 20 c, brun rouge - 25 c, bleu outremer

30 c, bistre - 40 c, garance - 75 c, carmin - 1 f, vert bronze et 5 f, lilas - L'impression est réalisée en typographie à plat de 300 TP / deux galvanos, puis séparée en 2 feuilles de vente

de 150 TP – le papier blanc a reçu, en fonction des couleurs choisies, une impression typographique d'une couleur définie. Les couleurs des encres varient considérablement, parfois

au cours de la même année. La gomme a des qualités très variables et elle est légèrement jaunâtre, elle rend parfois cassant, par pénétration, les papiers trop minces.