Page 3 - Journal Culturel de Metz - 2016-09

P. 3

La construction du barrage : le décret de concession est signé en décembre 1934. La première opération visible est la construction de la passerelle

permettant la communication entre les deux rives. Pour permettre de travailler sur le lit de la rivière, deux petits barrages (des batardeaux) sont construits en amont

et en aval du chantier principal et la Dordogne est déviée dans une galerie de dérivation. La desserte routière vers Chalvignac est achevée. Nous sommes à l'été 1939.

Les travaux peuvent commencer, mais la Guerre vient d'être déclarée. Il s'ensuit une période incertaine avant que les autorités allemandes ne donnent le feu vert

qui marque le démarrage effectif des travaux en novembre 1940. Mais il n'est pas simple de mener un tel chantier, en temps de guerre, dans un lieu si peu accessible.

Il faut trouver de la main d'œuvre, déjouer les pénuries et faire face aux tracasseries et contrôles administratifs des autorités allemandes et du régime de Vichy.

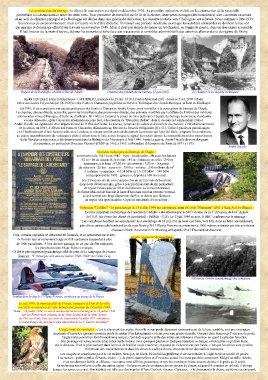

Gorges de la Dordogne, chemin et Roc de l'Aigle Chantier des fondations du barrage (7 juil.1940) Le chantier et les moyens techniques

André DECELLE (dans la Résistance : Cdt DIDIER), naissance le 29 juil. 1910 à Pont-à-Mousson (54) - décès le 7 oct. 2007 à Paris.

Elève des écoles Polytechnique (X-1929) et des Ponts et Chaussées, ingénieur au Service Technique des Grands Barrages, affecté en Dordogne.

En 1941, il est recruté par son ancien professeur des Ponts et Chaussées André Coyne, pour travailler à la conception du barrage de l'Aigle. André Decelle

Le chantier, dès ses débuts, accueillit, parmi les travailleurs, des prisonniers évadés, des patriotes mortifiés par la défaite de 1940 et des militants

antifascistes venus d’Espagne, d’Italie ou d’ailleurs. En 1942, se fait jour le projet de faire participer l’équipe du barrage à un réseau clandestin

et cela débouche, après l’invasion allemande en zone Sud, à la création du "Bataillon Didier", dont il devient le Commandant Didier.

André Decelle est également chef départemental de l'ORA du Cantal. Le réseau, composé de cadres et d’ouvriers du chantier, s’enrichit notamment

de la venue, en 1943, d’élèves des Ponts et Chaussées réfractaires au Service du Travail Obligatoire (S.T.O.). Grâce à plusieurs parachutages

et à l’établissement d’une liaison radio avec Londres, le réseau remplit au bout du compte la mission qui lui a été fixée : préparer les conditions

de vastes rassemblements de volontaires prêts à entrer dans la lutte active lorsque le signal leur serait donné. Le rassemblement des mouvements

de la Résistance régionale, a été déterminant dans la libération de l'Auvergne à l'été 1944. Après la guerre, André Decelle devient dirigeant

d'entreprises, en particulier Directeur Général d’EDF de 1962 à 1967, et Président d'Aéroports de Paris de 1971 à 1975.

Données techniques du Barrage de l'Aigle :

construction de 1941 à oct.1945 – type : poids-voûte - Ht avec fondations

: 92 m – Ht au dessus de la rivière : 84 m - longueur en crête : 290 m

épaisseurs, à la base : 47,50 m - au sommet : 5,50 m - longueur

du réservoir : 25 km - réservoir : 750 ha - volume : 230 millions de m3

5 turbines – puissance : 4 à 54 MW et 1 à 133 MW = 349 MW

suréquipement de 1982 : groupe 6, déporté à 100 m en aval.

Les 2 évacuateurs de crue équipés chacun de 2 pertuis débouchent

dans deux déversoirs qui, grâce à leur profil en saut de ski permettent

de rejeter l'eau à plus de 50 m du bâtiment. Le tronçon terminal

de forme hélicoïdale bascule la lame d'eau dans un plan presque vertical,

ce qui permet une large dispersion du flot, et donne aux lâchures

un aspect très spectaculaire. Capacité maximale d'évacuation :

3800m3/s.

Opération "Cadillac" – le parachutage du 14 juillet 1944 sur un terrain, nom de code "Serrurier" (D61 à 3km, Sud de Pleaux) :

Le plus important parachutage de l'opération Cadillac a été effectué par le 388e Groupe, de la 3e Division, de la 8e Armée

de l'U.S. Air Force (au départ de Knettishall - Suffolk - G.B). Le 13juil.1944 au soir, la BBC confirme par le message :

"Les cannibales bouffent les esquimaux", le parachutage du 14 juil. Par un beau ciel bleu, vers 10h, dans un bruit assourdissant,

plus d'une centaine de bombardiers de type Boeing B-17 Flying Fortress se présentent à 1000 mètres, entourés par très nombreux

chasseurs North American P-51 Mustang et Republic P-47 Thunderbolt d'escorte.

Puis, certains appareils se détachent de l'armada, et se présentent sur le site, La stèle en souvenir du parachutage

ils font un tour et reviennent larguant 431 containers suspendus à plus

de 1000 parachutes. À leur dernier passage, en ce jour de fête nationale,

les parachutes sont bleus, blancs et rouges.

Ce fut le plus important parachutage allié de jour, de la campagne de France.

Sources : "L'Auvergne des années noires 1940-1944" de Gilles Levy

Vol vers la Corrèze et parachutage des containers

Bombardiers Boeing B-17 Flying Fortress, en mission au dessus de la France

Le juil.1994, la municipalité de Pleaux, inaugure à 3 km de la ville,

une stèle en souvenir de cette mémorable journée du 14 juillet 1944.

Texte : "14 juillet 1944, ici sur le terrain Serrurier a été largué le 14 juillet 1944

par les Forteresses volantes de la 3ème Division de la 8ème Armée

de l'Air des Etats-Unis au cours de l'opération Cadillac 431 containers,

le parachutage de jour fut le plus important de la 2e Guerre mondiale".

L’aigle botté (le symbole) : c’est le plus petit des aigles. Sa taille et son poids dépassent rarement ceux de la buse variable, soit une envergure

maximale d’un mètre quarante pour un poids de moins d’un kilogramme et demi pour une grosse femelle. Comme chez beaucoup d’oiseaux de proie,

l’aigle botté connaît un fort dimorphisme sexuel, c’est-à-dire que la taille des mâles est inférieure d’environ un quart à celle des femelles.

Son plumage est assez neutre, brun foncé sur le dessus, avec quelques plumes et marques blanches ou beiges, et brun pâle ou parfois blanc

sur le dessous. Il vit le plus souvent dans les bois de feuillus ou de conifères, et quand on l’observe sur une lande, c’est que les arbres sont proches.

Il bâtit son aire majoritairement dans les cimes des arbres élevés, et rarement sur des saillies rocheuses.

Les couples se constituent pour la vie entière, bien que, en hiver, les individus préfèrent vivre en solitaire. L’aigle botté se nourrit de proies

à sa mesure : petits reptiles (lézards, vipère…), de petits mammifères et d’insectes quand il ne peut pas faire autrement. Malgré sa taille réduite,

c’est un chasseur habile et efficace : ses serres sont effilées, puissantes, et son bec crochu ne laisse aucune chance à la proie qu’il saisit.

Sa technique est similaire à celle des autres aigles : il plane en cercle au-dessus de son terrain de chasse, et quand il a repéré un animal, il plonge

dessus, les serres en avant. Son habileté est telle que des peuples d’Asie Centrale (tatares, Cosaques…) le dressaient à la chasse au lièvre ou au renard.