Page 13 - Journal Culturel de Metz - 2014-03

P. 13

La frise Beethoven de Klimt : l'exposition de 1902 était un hommage à Ludwig van Beethoven (1770-1827). Elle débutait par la frise monumentale,

qui accueillait les visiteurs directement dans le hall d'entrée. Cette symphonie ornementale et opulente, dans laquelle l'artiste part sur les traces de la "Neuvième"

de Beethoven et de son interprétation par Richard Wagner, fait 34 m de large sur 2 m de haut. Initialement, le cycle devait être détaché après l'exposition.

Un collectionneur en fit l'acquisition, le détacha du mur en sept pièces et l'emporta avec lui en 1903. En 1973, la République d'Autriche

racheta l'œuvre précieuse, la restaura et la rendit accessible au public en 1986 dans une pièce de la Sécession construite à cet effet.

Le pavillon en 1902 Une partie de l'œuvre : l'Hymne à la Joie Les Trois Gorgones et les forces du Mal

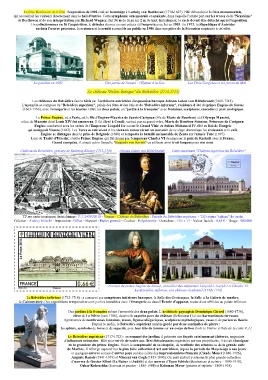

Le château "Palais baroque" du Belvédère (1714-1723)

Les châteaux du Belvédère furent bâtis par l'architecte autrichien d'expression baroque Johann Lukas von Hildebrandt (1668-1745).

L'ensemble se compose du "Belvédère supérieur", palais des fêtes et des bals et du "Belvédère inferieur", résidence d´été du prince Eugène de Savoie

(1663-1736), avec l'orangerie et les écuries. Entre les deux palais, un "jardin à la française" avec fontaines, sculptures, cascades et parc zoologique.

Le Prince Eugène, né à Paris, est le fils d'Eugène-Maurice de Savoie-Carignan (fils de Marie de Bourbon) et d'Olympe Mancini,

nièce de Mazarin dont Louis XIV fut amoureux. Il fut élevé à Condé, surtout par sa grand-mère, Marie de Bourbon-Soissons, Princesse de Carignan.

Eugène combattait sous les ordres de l'Empereur Léopold Ier contre le Grand Vizir du Sultan Mohamed IV allié au Roi de Hongrie

qui assiégeait Vienne (1683). Les Turcs se retirèrent et les viennois conservèrent en souvenir de ce siège dramatique les croissants et le café.

Eugène se distingua dans la prise de Belgrade (1688) et remporta la bataille mémorable de Zenta sur l'armée Turc (1697).

Lors du Traité d'Utrecht, c'est le Prince Eugène qui fut chargé par l'empereur Charles VI de négocier la paix de Rastadt avec la France.

Grand européen, il aimait qu'on l'appelle "Eugenio von Savoie" en utilisant ainsi trois langues pour son nom.

Château du Belvédère, gravure de Salomon Kleiner 1731-1740 Johann Lukas von Hildebrandt Carte-maximum "Château supérieur du Belvédère"

TP sur carte-maximum Autrichienne : P.J. 24/03/2010 - Vienne - Château du Belvédère : Façade du Belvédère supérieur + TàD statue "sphinx" du jardin

Création : Audrey Möschl - Impression : Offset - Support : Papier gommé - Couleur : Polychromie - Dentelure : 13½ x 13 - Valeur faciale : 0,65 € - Tirage : 900 000

Portrait du prince Eugène de Savoie, conseiller des empereurs Léopold I, Joseph I et Charles VI.

Le Belvédère inférieur, son château résidentiel (1712- 1716)

Le Belvédère inférieur (1712-1716) : a conservé ses somptueux intérieurs baroques, la Salle des Grotesques, la Salle et la Galerie de marbre,

le Cabinet doré. Des expositions temporaires sont parfois installées dans l’Orangerie ou dans l’Écurie d’apparat, toutes deux affiliées au palais inférieur.

Des jardins à la française relient l'ensemble des deux palais. L’architecte paysagiste Dominique Girard (1680-1738),

élève de Le Nôtre (vers 1700), dessina le superbe parc du château (Schlosspark) et ses harmonieuses terrasses.

Agrémentés de nombreuses fontaines, muses, figures allégoriques, sculptures mythologiques, vases et de parterres fleuris.

Depuis le jardin, le Belvédère supérieur semble gardé par deux sentinelles de pierre :

les sphinx, symboles de force et de sagacité, avec leur tête de femme sur un corps de lion (voir le Timbre à Date de la carte P.J.)

Le Belvédère supérieur (1717-1723) : au sommet des jardins, il présente une façade extrêmement élaborée, empreinte

d'influences orientales. Bâti pour servir de cadre aux fêtes éblouissantes organisées par son propriétaire, il devait témoigner

de la grandeur du prince Eugène. Outre la somptuosité de sa chapelle, du vestibule des atlantes ou de la grande salle

de Marbre. Il héberge aujourd’hui la plus belle collection d’art autrichien, depuis la période du Moyen-âge à nos jours

et quelques œuvres venues d’autres pays comme celles des impressionnistes français (Claude Monet (1840-1926),

Auguste Renoir (1841-1919) et Vincent van Gogh (1853-1890). On peut surtout y admirer la plus grande collection

d’œuvres de Gustav Klimt (Le Baiser et Judith) et des œuvres d’Egon Schiele (dessinateur et peintre - 1890-1918),

Oskar Kokoschka (écrivain et peintre - 1886-1980) et Koloman Moser (peintre et styliste - 1868-1918).