Page 11 - Journal Culturel de Metz - 2013-11

P. 11

La Bataille de Muret, dans le contexte de la Croisade contre les Albigeois.

Cette bataille déterminante, eut lieu dans la plaine, devant la ville de Muret, sur la rive gauche de la Garonne, à 25 km au Sud du Comté de Toulouse,

le jeudi 12 septembre 1213. Lassé de l'ingérence et des assauts du parti du Pape et des Croisés, renforcé par le prestige d'une victoire sur les Maures (1212)

à Las Navas de Tolosa, le roi Pierre II d'Aragon, dit "le Catholique" (né en 1174 ou 1177), va finalement soutenir son allié toulousain.

La bataille va opposer les participants à la croisade albigeoise, pour la plupart originaires du Nord de la France, à une coalition hétéroclite de princes,

chevaliers et milices communales de Languedoc, Catalogne et Aragon. À la tête des croisés, Simon de Montfort jouit d’une expérience militaire hors pair.

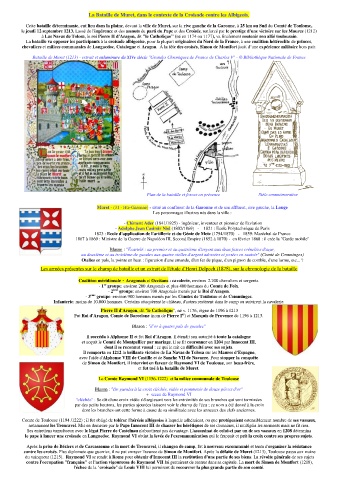

Bataille de Muret (1213) - extrait et enluminure du XIVe siècle "Grandes Chroniques de France de Charles V" - © Bibliothèque Nationale de France

Plan de la bataille et forces en présence Stèle commémorative

Muret - (31 - Hte-Garonne) - situé au confluent de la Garonne et de son affluent, rive gauche, la Louge

Les personnages illustres nés dans la ville :

- Clément Ader (1841/1925) - ingénieur, inventeur et pionnier de l'aviation

- Adolphe Jean Casimir Niel (1802/1869) - 1821 : Ecole Polytechnique de Paris

1823 : Ecole d'application de l'artillerie et du Génie de Metz (1794/1870) - 1859: Maréchal de France

1867 à 1869 : Ministre de la Guerre de Napoléon III, Second Empire (1852 à 1870) - en février 1868 : il crée la "Garde mobile"

Blason : "Écartelé : au premier et au quatrième d'argent aux deux fasces crénelées d'azur,

au deuxième et au troisième de gueules aux quatre otelles d'argent adossées et posées en sautoir" (Comté de Comminges)

Otelles en pals, la pointe en haut : figuration d'une amande, d'un fer de pique, d'un pignon de comble, d'une larme, etc... ?

Les armées présentes sur le champ de bataille et un extrait de l'étude d'Henri Delpech (1878), sur la chronologie de la bataille

Coalition méridionale - Aragonais et Occitans : cavalerie, environ 2.200 chevaliers et sergents.

er

- 1 groupe: environ 200 Aragonais et plus 400 hommes du Comte de Foix.

- 2 ème groupe: environ 700 Aragonais menés par le Roi d'Aragon.

- 3 ème groupe: environ 900 hommes menés par les Comtes de Toulouse et de Comminges.

Infanterie: moins de 10.000 hommes. Certains attaquèrent le château, d'autres restèrent dans le camp ou suivirent la cavalerie.

Pierre II d'Aragon, dit "le Catholique", né v. 1176, règne de 1196 à 1213

er

Fut Roi d'Aragon, Comte de Barcelone (nom de Pierre I ) et Marquis de Provence de 1196 à 1213.

Blason : "d’or à quatre pals de gueules"

Il succéda à Alphonse II et fut Roi d'Aragon. Il étendit son autorité à toute la catalogne

et acquit le Comté de Montpellier par mariage. Il se fit couronner en 1204 par Innocent III,

dont il se reconnut vassal : ce qui le mit en difficulté avec ses sujets.

Il remporta en 1212 la brillante victoire de La Navas de Tolosa sur les Maures d'Espagne,

avec l'aide d'Alphonse VIII de Castille et de Sanche VII de Navarre. Pour stopper la conquête

de Simon de Montfort, il intervint en faveur de Raymond VI de Toulouse, son beau-frère,

et fut tué à la bataille de Muret.

Le Comte Raymond VI (1156-1222) et la milice communale de Toulouse

Blason : "De gueules à la croix cléchée, vidée et pommetée de douze pièces d'or"

+ sceau de Raymond VI

"cléchée" : Se dit d'une croix vidée s'élargissant vers les extrémités de ses branches qui sont terminées

par des petits boutons, les parties ajourées laissent voir le champ de l'écu ; ce nom a été donné à la croix

dont les branches ont cette forme à cause de sa similitude avec les anneaux des clefs anciennes.

Comte de Toulouse (1194 /1222) ; il fut obligé de tolérer l'hérésie albigeoise à laquelle adhéraient, ou que protégeaient ostensiblement nombre de ses vassaux,

notamment les Trencavel. Mis en demeure par le Pape Innocent III de chasser les hérétiques de ses domaines, il multiplia les serments mais ne fit rien.

Ses entretiens tumultueux avec le légat Pierre de Castelnau n'aboutirent pas davantage. L'assassinat de celui-ci par un de ses vassaux en 1208 détermina

le pape à lancer une croisade en Languedoc. Raymond VI obtint la levée de l'excommunication qui le frappait et prit la croix contre ses propres sujets.

Après la prise de Béziers et de Carcassonne et la mort de Trencavel, il changea de camp, fut à nouveau excommunié et tenta d'organiser la résistance

contre les croisés. Plus diplomate que guerrier, il ne put enrayer l'avance de Simon de Montfort. Après la défaite de Muret (1213), Toulouse passa aux mains

du vainqueur (1215). Raymond VI se rendit à Rome pour obtenir d'Innocent III la restitution d'une partie de ses biens. La révolte générale de ses sujets

contre l'occupation "française" et l'action vigoureuse de Raymond VII lui permirent de rentrer dans sa capitale. La mort de Simon de Montfort (1218),

l'échec de la "croisade" de Louis VIII lui permirent de recouvrer la plus grande partie de son comté.