Page 21 - Journal Culturel de Metz - 2013-06

P. 21

Blason : De gueules, à un pont de trois arches, surmonté de trois tours couvertes et girouettées,

er

e

mouvant du 1 , ayant au 2 un portail, accompagné de deux tours crénelées, couvertes et girouettées,

le tout d'argent, sur une onde de même ; au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lis d'or.

Explication : Surmonté d'une couronne de comte et ayant pour supports un chevalier armé et un vendangeur,

et pour devise : « A ultre ne veulx » tel que rapporté par Malte-Brun, dans la France illustrée (1883).

Le Centre Européen de Recherche et de Pratique Musicales est implanté au cœur de l'Abbaye-aux-Dames.

Abbatiale Sainte-Marie de l'Abbaye-aux-Dames : fondée au XIe siècle par Geoffroy Martel, comte d’Anjou, et son épouse Agnès de Bourgogne,

l’Abbaye-aux-Dames était le premier monastère de femmes de Saintonge. Cette abbaye bénédictine, dédiée à la Vierge, fut consacrée en 1047,

dans un site qui devait déjà avoir une longue histoire, près du sanctuaire funéraire de saint Pallais, évêque du VIe siècle. Dès sa fondation,

l’abbaye fut très richement dotée, particulièrement en marais salants sur le littoral saintongeais, et son pouvoir temporel était très étendu.

Sa prospérité demeura à peu près intacte jusqu’au XVIIIe siècle.

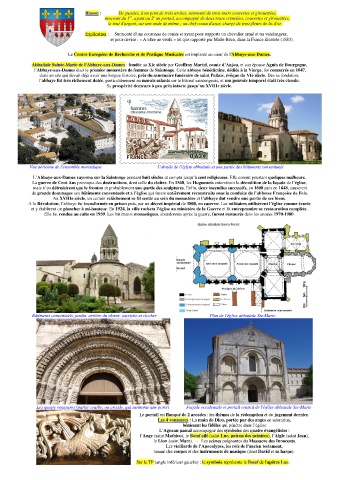

Vue aérienne de l'ensemble monastique L'abside de l'église abbatiale et une partie des bâtiments conventuels

L’Abbaye-aux-Dames rayonna sur la Saintonge pendant huit siècles et compta jusqu’à cent religieuses. Elle connut pourtant quelques malheurs.

La guerre de Cent Ans provoqua des destructions, dont celle du cloître. En 1568, les Huguenots entamèrent la démolition de la façade de l’église,

mais n’en détruisirent que le fronton et probablement une partie des sculptures. Enfin, deux incendies successifs, en 1608 puis en 1648, causèrent

de grands dommages aux bâtiments conventuels et à l’église qui furent entièrement reconstruits sous la conduite de l’abbesse Françoise de Foix.

Au XVIIIe siècle, un certain relâchement se fit sentir au sein du monastère et l’abbaye dut vendre une partie de ses biens.

A la Révolution, l’abbaye fut transformée en prison puis, par un décret impérial de 1808, en caserne. Les militaires utilisèrent l’église comme écurie

et y établirent un plancher à mi-hauteur. En 1924, la ville racheta l’église au ministère de la Guerre et fit entreprendre sa restauration complète.

Elle fut rendue au culte en 1939. Les bâtiments monastiques, abandonnés après la guerre, furent restaurés dans les années 1970-1980.

Bâtiments conventuels, jardin, arrière du chœur, sacristie et clocher Plan de l'église abbatiale Ste-Marie

Les quatre voussures (partie courbe, ou arcade, qui surmonte une porte) Façade occidentale et portail central de l'église abbatiale Ste-Marie

Le portail est flanqué de 2 arcades : les thèmes de la rédemption et du jugement dernier.

Les 4 voussures : La main de Dieu, portée par des anges en adoration,

bénissant les fidèles qui pénètre dans l’église.

L’Agneau pascal accompagné des symboles des quatre évangélistes :

l’Ange (saint Mathieu), le Bœuf ailé (saint Luc, patron des peintres), l’Aigle (saint Jean),

le Lion (saint Marc). - Les scènes poignantes du Massacre des Innocents.

Les vieillards de l’Apocalypse, les rois de l'ancien testament,

tenant des coupes et des instruments de musique (dont David et sa harpe).

Sur le TP (angle inférieur gauche) : le symbole représente le Bœuf de l'apôtre Luc.