Page 4 - Journal Culturel de Metz - 2024-04

P. 4

er

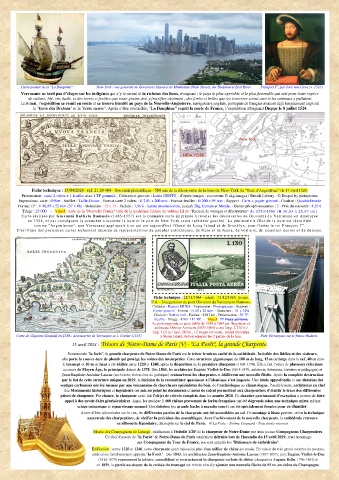

Carte postale de la "La Dauphine" New-York : vue générale de Governors Island et de Manhattan (Wall Street), sur Hudsonn et East River. François I , par Joos van Cleve (v. 1533)

Verrazano ne tarit pas d’éloges sur les indigènes qui s’y trouvent et la richesse des lieux, évoquant : le pays le plus agréable et le plus favorable qui soit pour toute espèce

de culture, blé, vin, huile, et des terres si fertiles que toute graine doit y fructifier aisément ; des forêts si belles que les traverser serait aisé et les animaux y pullulent.

Le 6 mai, l’expédition se remit en route et se trouva bientôt au pays de la Nouvelle-Angleterre, navigateurs anglais, portugais et français avaient déjà longuement exploré

la "terre des Bretons" et la "terre neuve". Après s’être ravitaillée, "La Dauphine" reprit la route de France, l’expédition atteignant Dieppe le 8 juillet 1524.

Fiche technique : 15/04/2024 - réf. 21 24 404 - Souvenir philatélique : 500 ans de la découverte de la baie de New-York (la "Terre d'Angoulême") le 17 avril 1524.

Présentation : carte 2 volets + 1 feuillet avec 1 TP gommés - Création et gravure : Louis GENTY - d’après images : couverture © akg-images / British Library - © Deepol by plainpicture

Impressions, carte : Offset - feuillet : Taille-Douce - Format carte 2 volets : H 210 x 200 mm - Format feuillet : H 200 x 95 mm - Support : Carte + papier gommé - Couleur : Quadrichromie

Format TP : V 40,85 x 52 mm (37 x 48) - Dentelure : 13 x 13 - Faciale : 1,96 € - Lettre Internationale, jusqu'à 20g, Europe et Monde. - Barres phosphorescentes : 2 - Prix du souvenir : 4,50 €

Tirage : 25 000 - Visuel : carte de la "Nouvelle France" tirée de la quatrième édition du volume III du "Recueil de voyages et découvertes" de 1583/1606 (H 36,83 x 26,67 cm).

Carte réalisée par Giovanni Battista Ramusio (1485-1557) est la première carte imprimée à révéler les découvertes de Giovanni da Verrazano en Amérique

en 1524, et par conséquent la première à montrer la baie et le port de New York (coin inférieur gauche). La péninsule à l'Est de la baie est identifiée

er

comme "Angoulesme", que Verrazano appliquait à ce qui est aujourd'hui l'Ouest de Long Island et de Brooklyn, pour flatter le roi François I .

C'est l'une des premières cartes richement décorée de représentations de peuples autochtones, de flore et de faune, de voilie rs, de monstres marins et de démons .

Fiche technique : 21/11/1964 - retrait : 31/12/1965. (Italie).

P.A. - Inauguration du pont Giovanni da Verrazzano Narrows.

Création : Renato MURA - Impression : Photogravure - Support :

Papier gommé - Format : H 40 x 24 mm - Dentelure : 14 x 14¼

Couleur : Vert et noir - Faciale : 130 Lire - Présentation : 50 TP

/feuille - Tirage : 4 911 117 TP. - Visuel : TP Poste aérienne

Le pont suspendu en acier édifié de 1959 à 1964 par l'ingénieur et

architecte Othmar Ammann (1879-1965) a une long. 2 270 m /

larg. 31,5 m / haut. 210 m , / 2 étages à 6 voies, reliant Brooklyn Pont Verrazzano sur le fleuve Hudson.

Carte de Giacomo Gastaldi en 1556 : découvertes de Verrazano et J. Cartier (1535) à Staten Island, détroit séparant les 2 parties de la baie.

15 avril 2024 : Trésors de Notre-Dame de Paris (V) - "La Forêt", la grande Charpente.

Surnommée "la forêt", la grande charpente de Notre-Dame de Paris est le trésor le mieux caché de la cathédrale. Invisible des fidèles et des visiteurs,

elle porte la couver-ture de plomb qui protège les voûtes des intempéries. Cette structure gigantesque de 100 m de long, 13 m de large dans la nef, 40 m dans

le transept et 10 m de haut a été édifiée entre 1220 et 1240, après la disparition de la première charpente (1160-1170). Elle a fait l’objet de plusieurs réfections

au cours du Moyen Âge, la principale datant de 1378. Dès 1844, les architectes Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879, architecte, théoricien, historien et pédagogue) et

Jean-Baptiste-Antoine Lassus (architecte, théoricien du gothique) restaurèrent les charpentes et édifièrent une nouvelle flèche. Après la complète destruction

par le feu de cette structure unique en 2019, la décision de la reconstituer quasiment à l’identique s’est imposée. Une étude approfondie et une datation des

vestiges carbonisés ont été menées par une soixantaine de chercheurs spécialistes du bois, de l’archéologue au climatologue. Parallèlement, architectes en chef

des Monuments historiques et ingénieurs ont mis au point les documents et notes de calcul permettant aux charpentiers d’établir le tracé des différentes

pièces de charpente. Par chance, la charpente avait fait l’objet de relevés complets dans les années 2010. Ce chantier patrimonial d’exception a permis de faire

appel à des savoir-faire pluriséculaires. Ainsi, les quelque 1 400 chênes provenant de forêts françaises ont été dégrossis selon une technique mixte mêlant

sciage mécanique et équarrissage manuel. Des doloires (ou grande hache à manche court) ont été spécialement forgées pour ce chantier.

Avant d’être acheminées sur le site, les différentes parties de la charpente ont été assemblées au sol. Ce montage à blanc permet, selon la technique

ancestrale des charpentiers, de vérifier la précision des assemblages. Avec l’achèvement de la nouvelle charpente, la cathédrale retrouve

sa silhouette légendaire, découpée sur le ciel de Paris. © La Poste - Jérôme Coignard - Tous droits réservés

Musée des Compagnons de Limoge : réalisation à l'échelle 1/20 de la charpente de Notre-Dame par trois jeunes Compagnons Charpentiers.

e

Ce chef d'œuvre de "la Forêt" de Notre-Dame de Paris totalement détruite lors de l'incendie du 15 avril 2019, rend hommage

aux Compagnons du Tour de France, souvent appelés les "Bâtisseurs de cathédrales".

Édification : entre 1220 et 1240, cette charpente ayant nécessité plus d'un millier de chêne est posée. En raison du très grand nombre de poutres,

celle-ci est familièrement appelée "la Forêt". Dès 1843, les architectes Jean-Baptiste-Antoine Lassus (1807-1857), puis Eugène Viollet-le-Duc

(1814-1879) reprennent la toiture, consolident et restructurent la charpente en bois de chêne (charpentier Auguste Bellu, 1796-1862) et

en 1859, la partie au-dessus de la croisée du transept est refaite afin d'y ajouter une nouvelle flèche de 93 m. en chêne de Champagne.