Page 4 - Journal Culturel de Metz - 2022-07

P. 4

La cité de Sancerre brille également par son vignoble et son Crottin de Chavignol.

Sancerre est un fleuron vinicole du Val de Loire : avec son vin blanc reconnu en AOC dès

1936, et ses vins rouges et rosés, issus du pinot noir, sont à leur tour classés en janv.1959.

Cette vigne se caractérise par son terroir argilo-calcaire et siliceux qui donne toute sa

puissance aux vins de Sancerre. Des écrits datant de 582, attestent déjà de son existence.

Au XIXe siècle, le vignoble est frappé par le phylloxera, terrassant les plants de vigne à une

vitesse fulgurante. Cette crise aura tout de même permis de changer l’encépagement au profit

du Sauvignon blanc qui se présente sous ses plus beaux atours en terres sancerroises.

Le village de Chavignol est fusionné à la commune de Sancerre depuis 1790 / 94.

L'élevage de chèvre dans la région du Sancerrois est une tradition qui semble remonter

au XVIe siècle. Le crottin de Chavignol, fromage de chèvre de race alpine, au lait cru entier

est obtenu par coagulation lactique, avec addition d'une faible quantité de présure.

Ce fromage bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée (AOC - 13 fév.1976 et AOP en 1996). Sa forme, due à celle de son moulage, rappelle celle des anciennes lampes à huile en

terre cuite (le "crot", signifiant le "trou"), explique sa surprenante dénomination. La terre argileuse, constituant la rive des cours d'eau, était utilisée pour confectionner les lampes

à huile et les moules à fromages, pour l’égouttage du caillé. Une autre présentation de ces fromages donne le "Bouchon de chèvre", en forme de bouchon de bouteille.

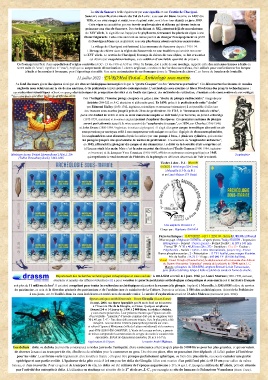

11 juillet 2022 : EUROMed Postal - Archéologie sous-marine.

Au fond des mers gisent des épaves ainsi que des sites archéologiques immergés tels que la "grotte Cosquer" ou des "structures portuaires". Ces découvertes fascinantes de mondes

engloutis nous éclairent sur la vie de nos ancêtres, de la préhistoire à notre période contemporaine. L’archéologie sous-marine est liée à l'évolution des progrès technologiques ;

ces recherches scientifiques offrent un aperçu des techniques de prospection des sites et de fouille des épaves, des méthodes de restitution, d’analyse et de conservation de ces vestiges.

Miniature du ms. British Library Royal 15Evi, f. 20v Dès l’Antiquité, l’homme plonge en apnée ou grâce à une "cloche de plongée rudimentaire" imaginée par Scaphadrier

(Talbot Shrewsbury Book), 1444-1445. Aristote (384-322 av.J.-C, physicien et philosophe grec). En 1690, grâce à la perfection de cette "cloche"

par Edmund Halley (1656-1742, ingénieur, scientifique et astronome britannique) il est possible d'effectuer

des travaux sous-marins jusqu'à près de 20 m de profondeur. En 1715, le "tonneau en bois de chêne",

percé d'un hublot de verre et doté de deux manchons souples en cuir huilé pour les bras, de John Lethbridge

(1675-1759, marchand et inventeur anglais) permet d'explorer des épaves. Ces premiers systèmes de plongée

seront perfectionnés jusqu’à la mise au point du "scaphandre à casque", en 1824, par Charles (1796-1848)

et John Deane (1800-1884 / ingénieur, inventeur et plongeur) : il s'agit d'un gros casque hermétique alimenté en air

sous pression par un tuyau relié à un compresseur mécanique en surface. Équipés de chaussures plombées,

les scaphandriers sont alimentés depuis la surface par une pompe à bras, à plusieurs cylindres, qui autorise

les plongées jusqu'à une quarantaine de mètres de profondeur. L’avènement du "scaphandre autonome",

en 1943, affranchit le plongeur du casque et des chaussures. Le débit de la bouteille d’air comprimé est

à l'époque réglé à la main. Mais c’est la mise au point du détendeur d'Émile Gagnan (1900-1984, ingénieur

et inventeur) et de Jacques-Yves Cousteau (1910-1997, officier et explorateur océanographique) en 1945,

qui représente le vrai tournant de l’histoire de la plongée en délivrant désormais de l’air à volonté.

Timbre à date - P.J. : 08 et 09/

07/2022 à Erbalunga (20-Corse)

à Marseille (13-B. du R.)

et au Carré d'Encre (75-Paris)

Une amphore Dressel 2-4

Conçu par : Stéphanie GHINÉA

Fiche technique : 11/07/2022 - réf.11 22 019 - Série EUROMed Postal

Mise en page : Stéphanie GHINÉA - d’après photos Teddy SEGUIN - Impression

Héliogravure - Support : Papier gommé - Format feuillet : H 185 x 143 mm

Format TP : V 30 x 40,85 mm (26 x 37) - Dentelure : 13 x 13 - Couleur :

Polychromie - Faciale : 1,65 € - Lettre Internationale, jusqu'à 20 g - France

Barres phosphorescentes : 2 - Présentation : 15 TP / feuillet, avec marges illustrées.

Prix du feuillet : 24,75 € - Tirage : 495 000 TP (33 000 feuillets).

Visuel : Ouest Giraglia (Haute-Corse), le déplacement et la remontée d'un dolium

de l'épave d'un navire "pinardier" romain de la période de 30/40 après J.-C.

Marges : plongeurs du DRASSM, amphore Dressel 2-4 de Tarraconaise,

jarre (dolia et doliola), lampe à huile et plomb de sonde en forme de cloche.

Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines : le DRASSM est créé le 4 janv. 1966 par André Malraux (1901-1976, écrivain,

aventurier et ministre des Affaires culturelles) et il a pour vocation de gérer le patrimoine archéologique subaquatique et sous-marin sur le territoire français

soit plus de 11 millions de km2. Il est ainsi compétent pour toutes les recherches archéologiques nécessitant le recours à la plongée. Implanté à Marseille, le DRASSM relève du service

du patrimoine, au sein de la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture. Depuis sa création, 1 500 sites archéologiques, datant de la Préhistoire

à nos jours, ont été fouillés dans les eaux intérieures et extérieures du monde entier. Le navire d'exploration actuel est l'André Malraux (lancement janv. 2012).

Épaves antiques en Méditerranée - Ouest Giraglia (Haute-Corse) :

En sept. 2008, une épave éparpillée par 34 m de fond est découverte

à l’Ouest de l’île de la Giraglia, en Corse. Quelques amphores

Dressel 2-4 et 14 jarres de 1 000 à 2 000 litres, des dolia et doliola,

y sont encore préservées. Leur présence montre que l’épave est celle

d’un véritable "pinardier" d’époque romaine daté par sa cargaison vers

30 à 40 apr. J.-C. - Des deux dolia encore intacts, l’un, le plus petit, a été

récupéré. Les nombreux timbres (estampilles) présents sur ceux-

ci relient l’épave à Minturnae (ville du Latium méridional) où le navire a

peut-être aussi été construit. L’étude de la coque en bois, a permis

de mieux comprendre la construction de ce type de navire à vocation très

spécialisée. Il était de dimensions modestes, 20 m x 6 à 7 m.

Exploration de l'épave. Le navire André Malraux.

Les dolium : dolia ou doliola (suivant la contenance) sont des jarres de l'antiquité, d'une contenance allant jusqu'à plus de 3 000 litres pour les plus grandes, et qui servaient

de citernes à eau et au transport de vin, d'huile ou de céréales pour le commerce en gros. Une fois en place, elles ne pouvaient être déplacés ; il fallait puiser à l'intérieur

pour les vider. Leur forme varie légèrement d'un modèle à l'autre ; elle peut être presque parfaitement sphérique, ou bien être plus étirée, ou encore cumuler une partie

sphérique et une partie ovoïde. L'épaisseur de la pâte est de 5 à 6 cm pour les dolia du Giraglia. Elles sont munies d'un petit fond plat de Ø 19 cm pour celles du même

bateau, et d'un couvercle. Pour ce qui est du transport de vin, les dolia ont été utilisées de l'époque augustéenne (- 27 à 14 apr. J.-C.) jusqu'au milieu du IIe siècle, période attestée

par l'activité des entrepôts à dolia. L'utilisation en stockage est attestée dès le 1er siècle av. J.-C., par exemple au site du hameau de Palazzi sur Venzolasca (Haute-Corse).