Page 3 - Journal Culturel de Metz - 2022-04

P. 3

François Thierry repense entièrement l'instrument en 1730 : les claviers passent à 50 notes (ut1 à ré5) ; aux quatre claviers classiques, on ajoute en troisième position, un clavier de

bombarde 16'. Le grand-orgue comporte une montre 32' et un plein jeu sur quatre registres. La batterie comporte une bombarde et une seconde trompette. Les divisions

du récit et de l'écho restent, mais la pédale est renforcée. Le grand buffet, dans un style Louis XV, est placé beaucoup plus haut et cache une partie de la rosace Ouest.

Le grand-corps du buffet est celui que l’on peut encore admirer de nos jours, légèrement modifié. L'orgue servit durant 50 ans, à la plus grande satisfaction de tous.

En 1783, François-Henri Clicquot (1732-1790, ingénieur, facteur d'orgues et fabricant d'instruments de musique) intervient pour disposer de plus de place dans le positif, un nouveau buffet

de style Louis XVI est construit, avec une façade presque carrée de 16 pieds de haut et de 15 de large. Le bloc des 5 claviers sera refait à neuf. La soufflerie sera augmentée

de deux unités et les soufflets groupés pour alimenter séparément le positif, la pédale et le grand corps. La tuyauterie de Valéran de Héman (1584-1641, facteur d'orgues)

au positif est condamnée en bloc à l'exception des basses en bois et du cornet. Tout y sera refait à neuf à l'exception de la Flûte de 4' qui sera remplacée par un dessus de flûte

8' et on ajoutera un bourdon de 16'. La doublette cédera la place à un dessus de Hautbois. Le grand orgue conserve ses jeux de fonds mais tous les tuyaux d'étain du

sommier sont remplacés. La montre de 32' est décalée en flûte 16' complète, accompagnée de la disparition du double nasard qui partira à la pédale, ce qui fait de la place

pour un dessus de Flûte 8'. Le sacrifice de la doublette laissera de la place pour une trompette de bombarde. Toutes les anches sont refaites à neuf et le 3e clavier se voit

doter de la trompette de bombarde qui a pris la place de la doublette du grand orgue. Le récit est maintenu mais à l'écho où le cornet n'est plus en usage, ce dernier est

remplacé par une Flûte 8', Bourdon 8', Trompette et Clairon neufs. Les pédales sont totalement transformées : étendue de Fa° à Ré 3 pour les anches, les fonds se voyant

contraints de ne commencer qu'à l'Ut1. Les 3 jeux d'anche seront refaits à neuf. Elles sont enrichies du double nasard du grand orgue au lieu d'une deuxième trompette qui

n'y a pas trouvé sa place. La Révolution n'a pas touché à l'instrument, mais le buffet a été mutilé à coups de hache pour faire disparaître les fleurs de lys.

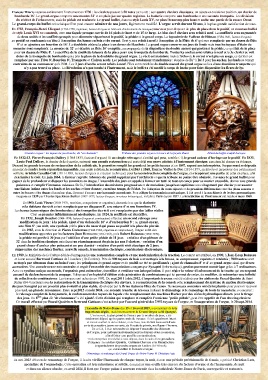

Grandes orgues : les tuyaux du jeu d'anche, dit "en chamade". Tribune des grandes orgues et rosace de la façade Ouest Détail du buffet sculpté baroque.

En 1812-13, Pierre-François Dallery (1764-1833, facteur d'orgues) fit un simple relevage et c'est lui qui posa, semble-t-il, le grand cadran d'horloge sur le positif. En 1833,

Louis-Paul Dallery, le dernier de la dynastie, entreprit une grande restauration qui porta déjà une grave atteinte à l'instrument classique sans rien lui donner en échange.

Durant les grands travaux de restauration de la cathédrale, la poussière remplit les grands et les petits tuyaux et en 1847, exposé aux intempéries, l'orgue muet se dégrada

au point de rendre toute réparation impossible, une seule solution, le reconstruire. De1863 à 1868, Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879, architecte et inspecteur des patrimoines)

sollicite Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899, facteur d'orgues et créateur technique) pour la reconstruction complète de l'orgue, en récupérant une partie de celui en place, afin

d'en limiter le coût. En juin 1864, le facteur regrette l'absence du positif supprimé par l'architecte et que la tribune ne puisse être abaissée. Il avance le grand buffet pour

gagner de la profondeur et disposer les sommiers en étages. L'ensemble des jeux est appelé à former un tutti où tout est conçu pour se marier ensemble, donner une grande

puissance et remplir l'immense vaisseau. De là, l'introduction des mixtures progressives et de mutations jusqu'aux septièmes avec étagement par clavier pour assurer

une liaison intime entre les fonds et les anches et leur donner, en même temps, de l'éclat. Par l'adoption de vents séparés et de pressions différenciées entre les plans sonores et

entre les basses et les dessus d'un même plan, il permet d'assurer une harmonie ascendante. Pour alléger la transmission mécanique, il fait appel à la machinerie de leviers pneumatiques

imaginée en 1839 par Charles Spackman Barker (1807-1879, facteur d'orgues, inventeur britannique), installé à Paris depuis 1837. La bénédiction de l'instrument eut lieu le 6 mars 1868.

En 1900, Louis Vierne (1870-1937, musicien, compositeur et organiste), demande à ce que la clarinette

et la dulciane du récit soient remplacés par un diapason 8', une octave 4' et une fourniture IV.

Les basses harmoniques des bombardes et des trompettes du récit sont remplacées par des tailles réelles.

C'est un premier infléchissement néoclassique. En 1924, la soufflerie est électrifiée.

En 1932, Joseph Beuchet (1904-1970, facteur d'orgues et constructeur) effectue un second relevage avec

modification de jeux : à la pédale, ajout d'un violoncelle 16' et d'un bourdon 8' ; au grand-chœur,

une flûte 8' ; au récit, une cymbale prit la place du nasard qui passa au positif à la place du piccolo.

En 1963, sous la direction de Pierre Cochereau (1924-1984, organiste et compositeur), l'orgue subit des

modifications apportées par les facteurs Jean Hermann (1906-1965), puis Robert Boisseau (1909-1979).

- la pédale est portée à 30 jeux par l'addition d'une petite pédale de 11 jeux. - création d'un plénum de

32' dans la tradition classique entraînant un réaménagement du plein jeu aux 5 claviers. - création d'un

grand chœur d'anches plus puissant et un peu classisé - création d'un petit récit classique de 2 jeux. -

suppression des machines Barker, nouvelle console, transmission électrique, combinateur électronique.

En 1989, le Ministère de la Culture décide d'entreprendre une restauration complète et une modernisation de la traction. Le contrat est attribué, en 1990, à Jean-Loup Boisseau

et à son associé Bertrand Cattiaux de Liourdres (19-Corrèze). Près de 900 tuyaux de bois sont nettoyés à la brosse, au compresseur, repeints et reteintés ; 7000 autres sont

nettoyés par ultrasons dans un bain d'eau ; les principaux du grand-orgue et du positif ont été re-pavillonnés ; ajout de chamades 8' et 4' au grand-orgue ainsi que divers

accessoires. Une console neuve est construite et reçoit l'ensemble des transmissions conçues par Synaptel (informatique), gestion purement numérique grâce à 7 ordinateurs.

Avec ce système unique au monde, l'organiste peut mémoriser, travailler et restituer son interprétation. Il peut régler la valeur d'enfoncement de la touche qui correspond

au seuil de déclenchement de la soupape. Il dispose d'un logiciel d'édition et de génération de combinaisons qui lui permet de créer, de modifier, de mémoriser une infinité

de collection de combinaisons. Les travaux sont achevés en 1992. De sept.2011 à déc.2012, d’importants travaux ont été réalisés par les ateliers de Pascal Quoirin de Saint-

Didier (84-Vaucluse) avec la restauration de la transmission électrique des claviers, la reconstruction de la console et le remplacement du système de gestion électronique

des jeux Synaptel par un procédé plus évolutif et plus stable, développé par la firme italienne Eltec de Cuneo. De nouveaux sommiers ont été implantés pour pouvoir recevoir

plus tard, un plan de résonnance. Entre sept.2013 et août 2014, une seconde tranche de travaux incluant le démontage et le remontage de toute la tuyauterie, a concerné :

le relevage complet de la tuyauterie, le renforcement des tuyaux de façade et le remplacement des machines Barker par des vérins hydrauliques directs pour le tirage

des jeux. Un 6ème plan dit "de résonnance" a été ajouté. Cette division qui remplace et complète l’ancienne "petite pédale", peut être appelée de l’un des cinq claviers.

Ce travail effectué par Pascal Quoirin et Bertrand Cattiaux s’est achevé par l’accord général des 7.952 tuyaux de l’orgue, et l'inauguration de l'orgue, le 20 sept.2014.

L'incendie de Notre-Dame des 15 et 16 avril 2019, a occasionné de très

importants dégâts, mais heureusement le Grand Orgue a été épargné.

L'instrument, le plus grand de France par le nombre de jeux, a été

totalement déposé après quatre mois de travaux. Il était quasiment intact

et n'avait souffert ni de la chaleur, ni de l'eau, mais il était recouvert d'une

sorte de poussière jaune ou verte, de l'oxyde de plomb, nocif pour l'homme.

De ce fait, il était nécessaire de déposer l'ensemble des éléments

de l'orgue, pour nettoyer individuellement les tuyaux et les accessoires,

afin d'éviter une possible contamination.

Trois entreprises ont réalisé à cette dépose, dans le cadre d'une procédure

d'urgence : les ateliers Quoirin, Cattiaux-Chevron et la Manufacture

languedocienne de grandes orgues de Lodève (34-Hérault),

qui ont mobilisé 11 facteurs d'orgue.

Démontage et nettoyage du Grand Orgue de Notre-Dame © Christian Lutz.

En oct. 2023 débutera le remontage de l'orgue, il faudra vérifier l'harmonie de chaque tuyau, la nuit, durant une période prévisionnelle de 6 mois, a précisé Christian Lutz,

spécialiste de l'organologie. Cette opération est très minutieuse et subtile, demandant une oreille très exercée du facteur d'orgue et de l'harmoniste, de nuit

et dans un silence absolu ; en avril 2024, il faut que l'orgue puisse à nouveau retentir dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, sauvegardée et restaurée.