Page 2 - Journal Culturel de Metz - 2022-04

P. 2

Henri Rouart et Jean-Baptiste Mignon (1825-1894, ingénieur des Arts et Métiers), s'associent et se spécialisent dans la production

de machines à faire le froid et de moteurs à gaz. En 1864, ils sont rejoint par Alexis Rouart (1839-1911, ingénieur et industriel) et

Élie Delinières (1829-1893, ingénieur des Arts et Métiers), dans une société établit à Montluçon, et dotée d'une immense usine

dédiée à la fabrication de longs tubes soudés. En 1873, Henri Rouart s’associe avec Ferdinand Carré (1824-1900, ingénieur et

inventeur d'appareils frigorifiques), qui a mis au point une machine fonctionnant à l’ammoniac, gaz au grand pouvoir frigorifique ;

cette machine à absorption comprend une chaudière renfermant une solution ammoniacale, un liquéfacteur et un congélateur.

C'est l'industrialisation de la réfrigération et de la production de la glace. Vers 1880, l'usine devient un important centre de

fabrication des moteurs à gaz d'Étienne Lenoir (1822-1900, franco-belge, ingénieur et inventeur du premier moteur à deux temps, à gaz

de houille et à allumage commandé). Plusieurs de ces moteurs sont distingués lors des expositions universelles de 1889 et 1900 à Paris.

En 1896, Mignon et Rouart offraient au Conservatoire une sélection d’objets représentatifs de leur production (robinets,

injecteurs, régulateurs, arbres de transmission, bicyclette), dont un modèle réduit en bois du moteur Lenoir à quatre temps.

Moteur à gaz de Lenoir, par Mignon et Rouart, vers 1896, © Musée des Arts et Métiers - Cnam / photo S. Maillard

Vers 1885, Rouart se consacre presque entièrement à sa passion de peintre. Ancien élève de Camille Corot

(1796-1875, peintre et graveur) et de Jean-François Millet (1814-1875, peintre et graveur) son art est proche

des impressionnistes, comme celui de son meilleur ami, Edgar Degas (1834-1917, dessinateur, peintre, sculpteur,

graveur et photographe). Il a été un collectionneur avisé et le mécène reconnu de nombreux artistes peintres.

Il a aidé financièrement trois expositions sur les impressionnistes et a acheté de nombreuses œuvres.

Il a été maire de la commune de La Queue-en-Brie (94-Val-de-Marne) entre 1891 et 1912.

Il décède à Paris le 2 janv.1912 et repose au cimetière du Père-Lachaise (67e division) à Paris.

Fiche technique : 13/06/1960 - retrait : 26/11/1960

Série personnages célèbres : Edgar DEGAS (1834-1917),

peintre, graveur, sculpteur, photographe et ses œuvres.

Création : Charles MAZELIN - Gravure : Claude

HERTENBERGER - Impression : Taille-Douce - Support :

Papier gommé - Format : H 40 x 26 mm (36 x 22) - Dentelure :

13 x 13 - Couleur : Bleu-noir, bleu-vert Faciale : 0,50 F

+ 0,15 F de surtaxe au profit de la C.R.F.- Présentation :

50 TP / feuille - Tirage : 1 600 000 séries.

Visuel : Portrait de Degas, devant quatre de ses œuvres.

Henri ROUART "Paysanne dans les champs"

huile sur toile - H 61,5 x 50 cm (musée Marmttan-Monet)

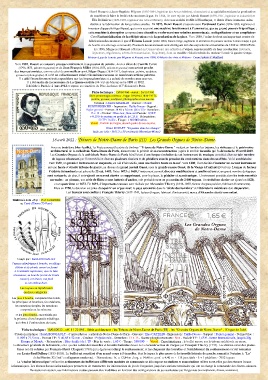

18 avril 2022 : Trésors de Notre-Dame de Paris (III) - Les Grands Orgues de Notre-Dame.

Avec ce troisième bloc-feuillet, La Poste poursuit la série de timbres " Trésors de Notre-Dame " mettant en lumière les trésors, les richesses et le patrimoine

architectural de la cathédrale Notre-Dame de Paris, durant toute la période de sa reconstruction ; après le terrible incendie qui l'a dévastée le 15 avril 2019.

Les Grandes Orgues de la cathédrale Notre-Dame de Paris bénéficient d'une longue évolution de cet instrument de musique constitué d'un certain nombre

de tuyaux résonnant par l'intermédiaire d'un ou plusieurs claviers et de pédaliers sous la pression du vent contenu dans des soufflets. Voici son histoire.

Vers 1330, un premier instrument est suspendu, en nid d'hirondelle, sous une fenêtre haute de la nef. Vers 1400, il est décidé d'installer un second instrument

sur une haute et étroite tribune de pierre, au-dessus du grand portail Ouest, sous la grande rosace Ouest, de la Vierge à l'enfant (Ø 9,60 m). L'orgue du facteur

Frédéric Schambantz est achevé le 25 oct. 1403. Entre 1473 et 1609, l'instrument connaît diverses modifications et améliorations et un grand nombre de tuyaux

sont restaurés, de plus, il est rajouté un second clavier en supprimant, pour le placer, le pédalier et sa mécanique. L'instrument possède alors les trois sonorités

normales : un plenum, une série de flûtes et une batterie d'anches, soit probablement un peu moins de 2 000 tuyaux. Un troisième clavier est ajouté en 1620,

et un quatrième en 1672. En 1691, d'importants travaux sont réalisés par Alexandre Thierry (1646-1699, facteur d'orgues parisien, fabricant d'instruments).

Mais en 1730, la décision est prise d'acquérir un orgue neuf, le pays est entrée dans le "siècle des lumières" et l'ébénisterie médiévale doit disparaître.

Les travaux sont confiés à François Thierry (1677-1749, facteur d'orgues, fabricant d'instruments), neveu d'Alexandre décédé sans enfant.

TP du 20/09/2004, les 850 ans de Notre-Dame de Paris, la façade Ouest, avec la rose de la Vierge à l'enfant, le niveau intérieur du Grand Orgue.

Timbres à date - P.J. : 15 et 16/04/2022

au Carré d'Encre (75-Paris)

Conçu par : Sarah BOUGAULT

Tuyaux cylindriques à bouche, en alliage

d'étain et de plomb, ouvert ou fermé

à l'extrémité supérieure, avec le tube

résonateur, sa bouche (sortie de l'onde

sonore), ses lèvres, son pied

et son embouchure.

Les tuyaux se répartissent

en deux catégories :

Les jeux à bouche, comprenant les fonds,

les principaux et bourdons, les ondulants,

les mutations simples, les mutations

composées et les mixtures.

et les jeux d'anche, caractérisés par

la présence d’une languette métallique

qui vibre à l’embouchure du tuyau.

Fiche technique : 18/04/2022 - réf. 11 22 095 - Série architecture : les Trésors de Notre-Dame de Paris (III) - les "Grandes Orgues de Notre-Dame" - l'Orgue de Jubé.

Création artistique : Sarah BOUGAULT - d´après photos : cathédrale Notre-Dame de Paris - Gravure : Elsa CATELIN - Impression : Taille-Douce - Support : Papier gommé - Format bloc :

H 105 x 71,5 mm - Format TP : V 40,85 x 52 mm - Couleur : Polychromie - Dentelure : 13 x 13 - Barres phosphorescentes : Non - Faciale TP : 1,65 € - Lettre Internationale, jusqu'à 20g

Europe et Monde. - Présentation : Bloc-feuillet de 1 TP - Prix de vente : 1,65 € - Tirage : 550 000 - Visuel : Caractéristiques : le buffet repose sur la tribune médiévale en pierre.

La structure générale de la boiserie, ainsi que les culots des tourelles et les ailes latérales datent de la reconstruction de l'orgue par François Thierry (1733). Les claires-voies des plates-

faces ont été refaites par François-Henri Clicquot (1788) qui a également élargi le soubassement, et les chapeaux des tourelles et l'entablement du soubassement ont été remaniés

par Louis-Paul Dallery (1833-1838). Le buffet est constitué d'un grand corps à 5 tourelles, dont le tuyau le plus grave de la tourelle latérale de gauche sonnait à l'origine le "La"

de la Montre 32 ("sol" au diapason moderne). - Dimensions : ht. = 12,84 m ; larg. = 14,40 m ; prof. = 4,40 m - 115 jeux téels - 5 + 1 pédaliers - 7952 tuyaux

La "chaîne informatique" reliant les actionneurs du buffet aux différents modules de commande se décompose en stations et sous-stations reliées entre-elles par des réseaux locaux

informatiques. Les réseaux locaux informatiques permettent de transmettre les informations du jeu de l'organiste jusqu'aux stations terminales qui ont en charge la commande des électro-aimants.

De station en station, ces informations codées peuvent être modifiées en fonction des configurations de jeu souhaitées par l'organiste (accouplement, tirasse, sostenuto).