Page 9 - Journal Culturel de Metz - 2022-01

P. 9

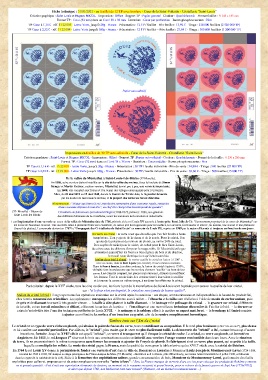

Fiche technique : 31/01/2021 - en feuillet de 12 TP avec bordure - Cœur de la Saint-Valentin - Cristallerie "Saint-Louis"

Création graphique : Saint-Louis et Hugues MICOL - Impression : Offset - Support TP : Papier gommé - Couleur : Quadrichromie - Format feuillet : V 143 x 185 mm

Format TP : Cœur (32 mm) dans un Carré 38 x 38 mm - Dentelure : Cœur par perforation - Barres phosphorescentes : Non

TP Cœur à 1,16 € - réf. 11 22 003 - Lettre Verte, jusqu'à 20g - France - Présentation : 12 TP / feuillet - Prix feuillet : 13,92 € - Tirage : 210 000 feuillets (2 520 000 TP)

TP Cœur à 2,32 € - réf. 11 22 004 - Lettre Verte jusqu'à 100g - France - Présentation : 12 TP / feuillet -- Prix feuillet : 27,84 € - Tirage : 100 000 feuillets (1 200 000 TP)

Papier auto-adhésif

Impressions en feuilles de 30 TP auto-adhésifs - Cœur de la Saint-Valentin - Cristallerie "Saint-Louis"

Création graphique : Saint-Louis et Hugues MICOL - Impression : Offset - Support TP : Papier auto-adhésif - Couleur : Quadrichromie - Format de la feuille : V 230 x 286 mm

Format TP : Cœur (32 mm) dans un Carré 38 x 38 mm - Dentelure : Cœur ondulée - Barres phosphorescentes : Non

TP Cœur à 1,16 € - réf. 15 22 003 - Lettre Verte, jusqu'à 20g - France - Présentation : 30 TP / feuille indivisible - Prix de vente : 34,80 € - Tirage : 900 feuilles (27 000 TP)

TP Cœur à 2,32 € - réf. 15 22 004 - Lettre Verte jusqu'à 100g - France - Présentation : 30 TP / feuille indivisible - Prix de vente : 69,60 € - Tirage : 500 feuilles (15 000 TP)

De la vallée de Müntzthal à Saint-Louis-Lès-Bitche (57-Moselle).

En 1586, seize verriers étaient installés sur le site de la vallée des moines. Sous la houlette de Simon

Stenger et Martin Greiner, maîtres verriers, Müntzthal devint peu à peu, une verrerie importante.

En 1600, elle comptait sept foyers et l'on venait des villages environnants pour y travailler.

Mais, du 23 mai 1618 au 15 mai 1648, durant la Guerre de Trente Ans, la région fut dévastée

par les hordes de mercenaires suédois, et la plupart des verreries furent détruites.

(57- Moselle) - Blason de Blasonnement : "D'azur aux lettres S et L entrelacées surmontées d'une couronne royale, entourées

Saint-Louis-lès-Bitche d'une couronne d'épines le tout d'or ; au chef d'or chargé d'un lion léopardé de gueules".

Cristallerie de Saint-Louis par Edouard Pingret (1788-1875, peintre) : 1836, vue générale

des différents bâtiments de la cristallerie, avant les mutations de la révolution industrielle.

La réimplantation d'une verrerie au creux de la vallée de Müntztha date de 1766, période où le roi Louis XV accorde à l'entreprise René Jolly & Cie "l'acensement perpétuel de la cense de Müntzthal" sur

les terres de l'ancienne verrerie. Une nouvelle usine à plusieurs fours sera construite, de même que des logements pour les maîtres, les ouvriers, les fermiers et autres ; un moulin, une scierie et une platinerie

(travail du platine). La verrerie devient en 1767 la "Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis" en souvenir de Louis IX), reprise en 1989 par la maison Hermès et toujours en fonction de nos jours.

Du verre au cristal : le verre n’est que du sable que l’on fait fondre à haute

température. L'on y ajoute de la chaux et de la soude. Pour le cristal, l'on

ajoute de la potasse et du minium de plomb, au moins 24% du total.

Des oxydes de nickel pour le violet, de cobalt pour le bleu Saint-Louis,

de cuivre avec du chlorure d'or pour le rouge rubis. Si l'électricité et le gaz

alimentent aujourd'hui les fours en lieu et place du bois et du charbon,

le travail reste identique à ce qu'il était autrefois.

Atelier du cristal à chaud : le verrier cueille le cristal en fusion à 1200° c.

avec sa canne, dans le four à pots (ou creuset) et une rotation constante.

Dans le four à bassin, à coulée continue, la fusion du cristal s'opère à 1350°c,

véritable lave incandescente que les verriers viennent "cueiller" au bout de leur

canne. Les ciseaux coupent, les pinces maintiennent, étirent ou modifient

les formes. Tout le savoir faire des verriers tient à leur talent à souffler

et à tourner la canne en même temps, à en doser les effets sur le cristal.

Particularité : depuis le XVIe siècle, tous les cinq ou dix ans, les fours à pot de la manufacture de Saint-Louis sont baptisés pour assurer la qualité de leur cristal,

car : "si le four n'est pas baptisé, le cristal ne sera jamais de bonne qualité",

Atelier du cristal à froid : il regroupe toutes les opérations exécutées sur le cristal après la recuisson : ces étapes, sont nombreuses et indispensables à la beauté du produit fini,

elles font la renommé des cristalliers. Les opérations : marquage des différents axes à tailler. - l’ébauche et la taille sont réalisées à l’aide de meule de carborundum, puis

de grès et de diamant tournant à très grande vitesse. - la taille à côte plate et la taille diamant. - le lustrage et le polissage du cristal. - la gravure sur cristal, différente

de la taille, est un travail minutieux et délicat, effleurant la surface de la pièce. - l’émaillage est une merveilleuse technique décorative de l’atelier à froid. - la dorure sur

cristal s’est révélée être l’une des techniques préférées de Louis XVIII. - le satinage et le sablage offre à la matière un aspect mat, brut. - le bouchage à l’éméri consiste

à ajuster au millimètre la surface d’un bouchon au goulot, afin de le rendre complètement hermétique.

Timbres émis sur l'Art du Cristal

Le cristal est un type de verre riche en plomb, qui abaisse le point de fusion du verre, tout en stabilisant sa composition. Il le rend plus lumineux (effet "arc en ciel"), plus dense

et lui confère une sonorité particulière. Par ailleurs, le "cristal", plus tendre que le verre est plus facilement taillé. La découverte du "cristal" a été, comme beaucoup d’autres

inventions, fortuite. Jusqu’au XVIIe siècle est appelé "cristal", un verre si transparent qu’il évoque le cristal de roche. Le cristal, ou verre au plomb, est inventé en

Angleterre. En 1615, le roi Jacques Ier réservant le bois aux constructions navales en interdit aux verriers l’usage comme combustible dans leurs fours. Avec le charbon

de terre, ils ne peuvent obtenir la même transparence sans fermer les creusets et ajouter de l’oxyde de plomb. Ils fabriquent ainsi un verre plus pesant, qui se prête à la taille,

laquelle en multiplie les reflets. La mode du cristal gagne la France, mais la qualité du verre pour la table n'arrive qu'au XVIIIe siècle avec le cristal de Bohême.

En 1764 le roi Louis XV donna la permission de fonder une verrerie d'art dans la ville de Baccarat en Lorraine à Monsieur Louis-Joseph de Montmorency-Laval (1724-1808,

nommé de 1760 à 1802, 94e évêque au siège prestigieux de Prince-évêque de Metz (57 Moselle) - décédé en exil à Altona, près d'Hambourg, ses restes furent transférés le 4 juillet 1900, et inhumés

dans la crypte de la cathédrale de la cité). Suite à la fermeture des exploitations salines, grande consommatrice de bois, Monsieur de Montmorency-Laval, gestionnaire des forêts

exploitées pour celles-ci, propose au roi de créer sur place une nouvelle "usine à feux" :" Sire, la France manque de verrerie d'art, et c'est pour cela que les produits de Bohême y entrent

en si grande quantité : d'où il suit une exportation étonnante de deniers, au moment où le royaume en aurait si grand besoin, pour se relever de la funeste guerre de Sept Ans (1756/1763),

et alors que depuis 1760, nos bûcherons sont sans travail" (l'histoire, est un éternel recommencement....)