Page 5 - Journal Culturel de Metz - 2022-01

P. 5

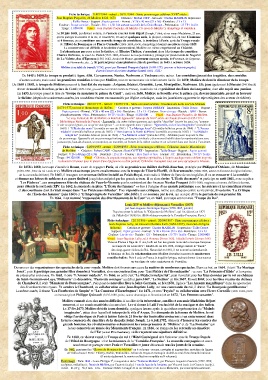

Fiche technique : 31/07/1944 - retrait : 18/11/1944 - Série personnages célèbres XVIIe siècle :

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière 1622-1673 - Création : Michel CIRY - Gravure : Charles MAZELIN Impression

: Taille-Douce - Support : Papier gommé - Format : V 26 x 40 mm (22 x 36) - Dentelure : 13 x 13

Couleur : Rouge carminé - Faciale : 50 c + 1,50 f de surtaxe au profit de la Croix Rouge - Présentation : 25 TP / feuille

Tirage : 1 050 000 - Visuel : Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière ("le sieur de Molière"), dramaturge et comédien.

Le 30 juin 1643, par devant notaire, il s’associe avec les trois Béjart (Joseph, l’aîné, et ses sœurs Madeleine, 25 ans,

qui va partager sa carrière et sa vie, et Geneviève, 19 ans) et quelques amis, la plupart, comme lui, en tout 6 hommes

et 4 femmes, pour constituer une nouvelle troupe de comédiens, la troisième à Paris, après la Troupe royale

de l’Hôtel de Bourgogne où Pierre Corneille (1606-1684, poète, dramaturge) donnait ses pièces depuis 1629.

La concurrence est difficile et les dettes s'accumulent, Molière est même emprisonné au Châtelet.

Il n'abandonne pas pour autant le théâtre, et l'Illustre Théâtre, s'associant alors à la troupe du comédien

Charles Dufresne, le sieur du Postel (1611-1684, directeur de troupe théâtrale), protégé par Jean-Louis de Nogaret

de La Valette, duc d'Épernon (1581-1642, Amiral de France, gouverneur du pays messin, de Provence, de Guyenne,

de Normandie, etc…), ils partent jouer dans plusieurs cités de province de 1645 à octobre 1658.

Molière à sa table de travail (1734), gravé par Bernard François Lépicié (1698-1755, graveur et historiographe),

d'après l'œuvre du peintre Antoine Coypel (1661-1722)

De 1645 à 1650, la troupe se produit à Agen, Albi, Carcassonne, Nantes, Narbonne et Toulouse entre autres. Les comédiens jouent des tragédies, des comédies

d'autres auteurs, mais aussi les premières comédies écrites par Molière, tout en menant une vie relativement facile. En 1650, Molière devient le directeur de la troupe.

De 1650 à 1658, la troupe de Molière parcourt le Sud-Est du royaume : Avignon, Béziers, Grenoble, Lyon, Montpellier, Narbonne. Elle joue également à Pézenas (34-Hérault)

devant Armand de Bourbon, prince de Conti (1629-1666, gouverneur et Grand maître de France), cousin du roi et président des États du Languedoc, dont elle reçoit une pension.

En 1653, la troupe prend le titre de "troupe de monsieur le prince de Conti" ; mais en 1656, Molière se brouille avec le prince qui, devenu janséniste, prend en horreur

le théâtre (depuis de nombreuses années, les comédiens étaient excommuniés par l'église catholique, mais les jansénistes aggravent le rejet religieux des acteurs de théâtre).

Fiche technique : 22/10/1973 - retrait : 12/07/1974 - Série commémorative : tricentenaire de la mort de Molière

(1673-1973) acteur et dramaturge de théâtre. - Création et gravure : Jacques DERREY - Impression : Taille-Douce - Support :

Papier gommé - Format : V 26 x 40 mm (22 x 36) - Dentelure : 13 x 13 - Couleur : Brun et rouge - Faciale : 1,00 f - Barres

phosphorescentes : Non - Présentation : 50 TP / feuille -Tirage : 8 250 000 - Visuel : Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière.

"Le vray Portrait de Mr de Molière en Habit de Sganarelle" estampe du XVIIe siècle de Claude Simonin (1635-1721 /

Bibliothèque Nationale de France) - Sganarelle : du verbe italien sgannare, qui signifie "dessiller" (ouvrir les yeux) ou "amener

à voir ce qu'on ignore, ou ce qu'on veut ignorer" - ce nom apparait dans 7 pièces : "Sganarelle, ou le Cocu imaginaire" (comédie de

1660) / "L'Ecole des maris" (comédie en vers de 1961) / "Le Mariage forcé" (Comédie-ballet en prose de 1964) / "L'Amour

médecin" (comédie-ballet en prose de 1665) / "Dom Juan ou le Festin de Pierre" (comédie en prose de 1665) / "Le Médecin

malgré lui" (comédie-farce en prose de 1666) / "Le Médecin volant" (farce de 1659). - Molière jouait toujours le rôle

du personnage. Sganarelle est un personnage burlesque, grotesque et ridicule ; très souvent habillé dans les représentations avec

justaucorps, haut-de-chausse, un pourpoint, un mantelet, un bonnet de la même couleur et un col serré dans une fraise à l’ancienne.

Fiche technique : 21/09/1953 - retrait : 25/09/1954 - Série personnages célèbres : Célimène dans le Misanthrope

de Molière - Création : Robert CAMI - Gravure : René COTTET - Impression : Taille-Douce - Support : Papier gommé

Format : V 26 x 40 mm (22 x 36) - Dentelure : 13 x 13 - Couleur : Bleu foncé et bleu - Faciale : 8 f - Présentation : 50 TP / feuille

Tirage : 84 120 000. - Visuel : Célimène, la coquette marquise, aux réparties spirituelles, à l'esprit caustique mais oubliant trop vite

la douceur et l'amour pour le plaisir d'une épigramme ou d'un portrait. Célimène n'acquiert tout son sens qu'opposé à Alceste.

De 1658 à 1660, la troupe s'installe à Rouen, avant de regagner Paris, où elle se produira au théâtre du Petit-Bourbon, protégée par Philippe d'Orléans, dit Monsieur

(1640-1701, frère du roi Louis XIV). Molière et sa troupe jouent en alternance avec la troupe de Tiberio Fiorilli, dit Scaramouche (1608-1694, acteur et directeur d'origine italienne,

de la commedia dell'arte). En 1661, il inaugure son nouveau théâtre installé au Palais-Royal, mais suite à l'échec de l'une de ses tragédies, il va se consacrer à la comédie

et donner ses lettres de noblesse à ce genre théâtral jusqu'alors méprisé par les grands acteurs. Il va alors écrire "L'École des maris" et participe en août 1661, avec sa pièce

"Les Fâcheux", aux somptueuses fêtes du château de Vaux-le-Vicomte que le surintendant des finances Nicolas Fouquet (1615-1680, magistrat et homme d'affaires) donne,

pour éblouir le roi Louis XIV. En 1662, le succès de sa pièce "L'École des femmes" va être à l'origine d'une grande polémique avec les auteurs et les comédiens rivaux

et des courtisans dont il s'était moqué dans "Les Précieuses ridicules". Pour répondre aux critiques, même aux attaques contre sa vie privée, il va écrire "La Critique

de l'École des femmes" (juin 1663) et "L'Impromptu de Versailles" (déc.1663). Il est soutenu par le roi, qui accepte d'être le parrain de son premier fils.

En 1664, il est nommé "responsable des divertissements de la Cour" et, en 1665, sa troupe est nommée "Troupe du Roi".

Louis XIV et Molière déjeunant à Versailles (1837)

par Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867, peintre)

Esquisse pour le tableau le "Déjeuner de Molière", qui fut détruit en 1871

au Palais des Tuileries. (Bibliothèque-musée de la Comédie-Française, Paris.)

Fiche technique : 12/11/1956 - retrait : 20/04/1957 - Série personnages célèbres :

Jean-Baptiste Lully, né Giovanni Battista Lulli (1632-1687), musicien d'origine

italienne. - Création et gravure : Charles MAZELIN - Impression : Taille-Douce

Support : Papier gommé - Format : V 26 x 40 mm (22 x 36) - Dentelure : 13 x 13

Couleur : Lie-de-vin - Faciale : 12 f - Présentation : 50 TP / feuille -Tirage : 2 500 000

Visuel : Jean-Baptiste Lully, né à Florence 28 nov.1632. / décédé à Paris 22 mars 1687

Venu en France à l'âge de 11 ans, Lulli est l'un des grands noms de la musique française

au temps du roi Louis XIV : baladin du roi dès 1652, il dirige ensuite la "bande"

des vingt-quatre violons du Roi. Naturalisé en 1661, il est nommé surintendant de

la Musique du Roi. Sa collaboration avec Molière l'entraîna à monter de nombreuses

comédies-ballets. Puis il crée en France la tragédie-lyrique, sachant donner à ses œuvres

un ton digne du cadre majestueux de Versailles.

Devenu un des organisateurs des spectacles de la cour royale, Molière doit fournir sans cesse la matière de nombreux spectacles. Dans ce but, en 1664, il écrit "Le Mariage

forcé", puis il participe aux grandes fêtes données à Versailles, alors en construction, pour "Les Plaisirs de l'île enchantée" : ce sera "La Princesse d'Élide" et la reprise

de pièces plus anciennes. En 1665, il crée "L'Amour médecin". En 1666, en août c'est "Le Médecin malgré lui", puis il produit pour les fêtes données par le roi au château

de Saint-Germain-en-Laye,"Mélicerte" en décembre, "Pastorale comique" au début janv.1667, "Le Sicilien" en fév.1667. En oct.1669, pour les fêtes royales du château

de Chambord, il écrit "Monsieur de Pourceaugnac". Puis pour de nouvelles fêtes à Saint-Germain, en fév.1670, il place "Les Amants magnifiques" dans les spectacles

des divertissements royaux. En octobre à Chambord, en collaboration avec Jean-Baptiste Lully, sur une commande du roi, il donne "Le Bourgeois gentilhomme".

La même année, il donne "Les Fourberies de Scapin" et "La Comtesse d'Escarbagnas". En 1671, ce sera "Psyché" en collaboration avec Pierre Corneille (1606-1684, poète

et dramaturge) et Philippe Quinault (1635-1688, poète, auteur dramatique et librettiste) et en 1672, "Les Femmes savantes".

Molière connaît alors des années difficiles. Il souffre de la tuberculose, son fils et son amie Madeleine Béjart

meurent, et ses soucis matériels s'accumulent. Le roi donne à Lulli l'exclusivité de la musique et des ballets.

Le 17 fév.1673, Molière décède à son domicile, quelques heures après la quatrième représentation du "Malade

imaginaire", pièce dans laquelle il interprète le rôle d’Argan. Sur demande de la femme de Molière, le roi

oblige l'archevêque de Paris à laisser faire le 21 février des funérailles nocturnes et un enterrement dans

la terre consacrée du cimetière de la chapelle Saint-Joseph. Le 6 juil.1792, désireux d’honorer les cendres des

grands hommes, les révolutionnaires exhumèrent les restes présumés de "Molière" et de "La Fontaine" qui

furent conservés au musée des Monuments français. En 1816, on transporta les cercueils au cimetière

de l’Est (actuel Père-Lachaise), où ils reçurent une sépulture définitive.

En 1680, sur décret royal, la Troupe du roi à l'Hôtel Guénégaud doit fusionner avec la Troupe Royale

de l'Hôtel de Bourgogne : c'est la naissance de la "Comédie-Française". La nouvelle compagnie est assez

nombreuse se partager entre Paris et Versailles et jouer désormais tous les jours de la semaine.

En 1682, paraissent les "Œuvres de Monsieur de Molière" en 6 volumes - revues, corrigées et augmentées, enrichies de figures

en Taille-douce / Paris : Thierry, Barbin, Trabouillet - reliure de Boyet en maroquin doublé et orné d'une dentelle intérieur.

(il existe également la version collective complète en 8 volumes).

Hommage : Paris 1844 - Louis-Philippe Ier, inauguration de la "Fontaine Molière", par François Augustin Caunois (1787-1859,

sculpteur, médailleur) : Buste de Molière, par Caunois (sculp.) / vue de face de la fontaine, par Visconti (arch.) et Caunois (sculp.).

cuivre - 81,89 g - 56,5 mm - 12 h. - fontaine édifiée à l'angle de la rue Molière et de la rue Richelieu, par souscription nationale.