Page 4 - Journal Culturel de Metz - 2018-05

P. 4

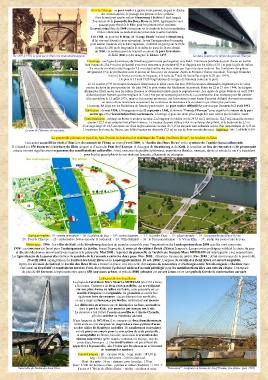

Pont de l'Europe : ce pont routier à quatre voies permet, de part et d'autre

des voies routières, le passage des piétons et des cyclistes.

Il est le seul pont routier reliant Strasbourg à Kehl et il était jusqu'à

l'ouverture de la passerelle des Deux-Rives en 2004, également le seul

passage pour franchir le Rhin pour les piétons et les cyclistes.

Le pont actuel date de 1960 et son nom est le symbole de la réconciliation

franco-allemande au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

De 1897 à 1918, le pont sur le Rhin et le tram strasbourgeois. Dès 1388, un pont sur le Rhin, dit "Lange Bruck" existait à Strasbourg, Les deux poutres et le tablier du pont de l'Europe

il fut souvent détruit et puis reconstruit. Avant l'inauguration du premier

pont routier moderne sur le Rhin supérieur, il existait un pont pour le trafic

routier de 250 m de long après la révision du tracé du fleuve datant

de 1850. Ce nouveau pont se trouvait en amont du pont ferroviaire

de Kehl (1861) et fut inauguré le 24 nov. 1897.

Le pont de l'Europe, de nos jours. L'ouvrage : une ligne du tramway de Strasbourg permit une prolongation vers Kehl. L'armature parallèle du pont d'acier en treillis

était longue de 234,9 m et se présentait avec trois ouvertures permettant 87,9 m d'appuis sur les côtés et 59,1 m pour la pile du milieu.

La voie de circulation était large de 7,8 m et était saillie des deux côtés par l'ajout de deux trottoirs. Les fondations des piliers

atteignaient 17 m de profondeur sous le niveau de l'eau avec les caissons. Après la Première Guerre mondiale, l'ouvrage frontalier

revint à la France sur toute sa longueur, à la suite du Traité de Versailles (signé le 28 juin 1919).

De plus le 15 août 1920 l'exploitation de la ligne de tramway cessa sur le pont.

Le 12 octobre 1939 les troupes françaises firent sauter le pilier ouest. En mai 1940 les troupes allemandes érigèrent avec le vieux

ponton de Spire un pont provisoire. En juin 1942 le pont routier fut finalement reconstruit. Entre les 22 et 27 nov. 1944, les troupes

allemandes firent sauter tous les piliers fluviaux et détruisirent entièrement la superstructure. Les unités du génie bâtirent en avril 1945

d'abord un pont flottant, qui fut remplacé le 7 oct.1946 par un nouveau pont en bois. La construction d'un nouveau pont fut ouverte

à la circulation le 12 juillet 1951, mais ce fut un pont provisoire, car l'exécution à court terme d'un pont définitif devenait nécessaire

en raison d'une incertitude concernant les conditions de résistance à la circulation qui n'était plus permises.

L'ouvrage fut érigé sur les fondations de l'ancien pont routier. Le pont routier définitif fut convenu par l'accord du 2 avril 1951.

Edification : de mai 1958, à l'inauguration du 23 septembre 1960, et nommé "Pont de l'Europe" pour signifier le retour de la paix

en Europe et la réconciliation franco-allemande. L'ouvrage repose sur deux piles lesquelles sont reliées par un tablier vouté.

Caractéristiques : ouvrage en béton et poutres en acier. La longueur du tablier est de 245,4 m (2 travées de 122,7 m), auxquels on peut

ajouter 122,7 m en comptant les piliers latéraux. La hauteur du pont s'élève à 4,9 m au-dessus des piliers, et la butée est de 2,5 m.

L'ouvrage large de 18,5 m repose sur deux larges caissons en acier de 3,15 m lesquels sont ordonnés autour d'un empattement de 9,15 m.

Concernant le niveau du fleuve, une faible hauteur est observée (7,2 m) en cas de forte montée des eaux. Ingénieur : Mr. LAEMMLEIN

La passerelle piétonne et cyclable, trait d'union architectural et esthétique du "Jardin des Deux-Rives", en bordure du Rhin

Lieu ayant accueilli les chefs d’Etat lors du sommet de l’Otan au mois d'avril 2009, le "Jardin des Deux Rives" est le symbole de l’amitié franco-allemande.

Il s’étend sur 150 hectares en bordure du Rhin, de part et d’autre du Pont de l’Europe. A deux pas de Strasbourg et de Kehl, il constitue un lieu de rencontre et de promenade

unique où sont régulièrement organisées des manifestations culturelles. Ainsi, concours de jardins éphémères, expositions florales, musique, danse et arts de la rue s’y succèdent

pour le plus grand plaisir de ses visiteurs français, allemands ou étrangers.

Quelques repères : 01 : entrée principale - 06 : la plaine de jeux - 09 : centre équestre - 11 : le jardin d'eau - 15 : place centrale - 19 : la passerelle des Deux-Rives

20 : Pont de l'Europe - 22 - embarcadère bateau-mouche et restaurant - 24 : Villa Schmidt - 36 : la Tour panoramique - le Vieux Rhin - 37 : jardin des roses et aire de jeux.

Historique : 1996 : les villes de Kehl et de Strasbourg décident de postuler ensemble pour l'organisation du Landesgartenschau 2004 qu'elles vont remporter.

1998 : un concours est lancé pour l'aménagement du jardin. Parmi 26 projets, le concept du cabinet Brosk d'Essen l'emporte. Les pouvoirs politiques valident le choix du jury

et décident de donner une importance majeure à la passerelle. Mai 2000 : le projet de passerelle de l'architecte français Marc MIMRAM est retenu parmi cinq propositions.

La ligne élancée de la passerelle renforce le symbole de la rencontre entre les deux pays. Nov. 2002 : début des travaux du jardin. Fév. 2003 : début des travaux de la passerelle.

23 avril 2004 : inauguration du Festival des Deux Rives et du Landesgartenschau. 10 oct. 2004 : L'espace du Jardin des Deux Rives est ouvert au public.

Après ces six mois de festival, le Jardin des Deux Rives a trouvé sa place, à la fois celle d'un espace de rencontres et d'échanges entre Strasbourgeois et Kehlois mais

c'est aussi un lieu festif et convivial au bord de l'eau. Il représente également un lieu d'accueil privilégié pour les manifestations liées aux arts du cirque. Cet espace

de plus de 60 hectares comprenant entre autres 650 nouveaux arbres, et près de 8000 arbustes est ouvert à tous et est un symbole fort de la construction europée

Passerelle du Jardin des deux Rives La Passerelle des deux Rives "Rencontre" : sculpture en bronze de Josef Fromm, rive droite. (juil. 1994)

Le projet de l'architecte Marc Maurice MIMRAM (fév.1955 à Paris)

a été retenu. Composée de deux voies parallèles, qui se rejoignent

sur une plate-forme au milieu du fleuve, cette passerelle est un

modèle d'élégance et d'originalité. Sa géométrie se révèle être

également hors du commun : aucun élément n'est semblable,

ce qui a exigé un façonnage particulier, entièrement sur mesure.

Les différentes structures ont été fabriquées en Saxe, assemblées

dans le port de Kehl, puis amenées par barque sur le site.

La structure a fait l'objet d'essais en soufflerie, à Aix-la-Chapelle,

afin de contrôler sa résistance au vent.

D'une longueur de 387,40 m, il se compose de deux franchissements,

reliés entre eux par des poutres, suspendus à deux pylônes d'acier

par des câbles de diamètres variables. De nombreuses contraintes

ont été prises en compte pour la conception de cette passerelle :

la navigabilité du fleuve, bien sûr, mais aussi la protection des

oiseaux migrateurs (grèbe huppée, cormoran, oie sauvage, sarcelle,

poule d'eau, héron gris…). Des modifications ont par ailleurs été

apportées à la passerelle, afin d'éviter que les oiseaux ne se blessent

en heurtant les haubans.

Caractéristiques : Ht. : environ 10 m. - long. totale : 387,40 m.

larg. : 3,50 m côté amont - 2,00 m côté aval

Haut. des mâts : 36 m. - distance entre les piles : 175 m.

piles : 6 900 m3 de béton armé - pylônes et câbles (haubans) : 1 100 T

d'acier et 3 700 m de câbles d'acier. - tablier : en béton et acier.

Passerelle des deux Rives