Page 3 - Journal Culturel de Metz - 2016-03

P. 3

Fiche technique : 15/04/2013 – retrait : 31/01/2014 - Château des Vaux (St-Maurice-St-Germain, 28-Eure-et-Loir)

Depuis 1946, le lieu accueille les jeunes en difficulté des "Apprentis d'Auteuil"

Le visuel du timbre illustre différentes filières professionnelles proposées, parmi lesquelles des CAP menuiserie,

peinture, boulangerie, cuisine, un Bac pro en alternance option cuisine, commercialisation et services en restauration,

ainsi que les métiers de travaux paysagers, production horticole et fleuriste.

Création et gravure : Sarah BOUGAULT - d’après photo C. Kermarrec - Impression : Taille-Douce

Support : Papier gommé - Format : H 40,85 x 30 mm (36 x 26) - Dentelure : 13¼ x 13¼ - Couleur : Polychromie

Barres phosphorescentes : 1 à droite - Faciale : 0,58 € - Lettre Verte jusqu'à 20 g - France - Présentation : 48 TP / feuille

Tirage : 1 5000 000

Château du XVIIe siècle : il appartenait à Charles de Roussin, avec un seul corps de bâtiment. Avant la Révolution, il fut modifié

pour en faire une ferme. Il est transformé et agrandit vers le milieu du XIXe siècle, pour être utilisé en résidence de chasse,

avant d'être abandonné par la famille du marquis d'Aligre vers 1926. En 1946, l'œuvre en fit l'acquisition pour une faible somme.

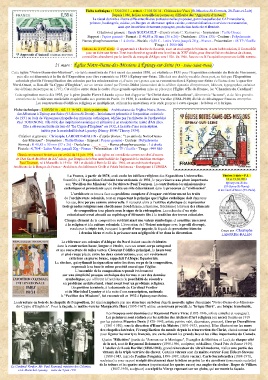

21 mars : Église Notre-Dame-des-Missions à Épinay-sur-Seine (93 - Seine-Saint-Denis)

Cette église "Notre-Dame-des-Missions", véritable manifeste de l'Art sacré des années 1930, est réalisée en 1931 pour l'Exposition coloniale du Bois de Vincennes,

puis elle est démontée à la fin de l'Exposition pour être remontée en 1933 à Épinay-sur-Seine. Elle doit son double vocable d'une part, au fait que l'Exposition

coloniale glorifie l'évangélisation des colonies par les missionnaires et, d'autre part, parce que sa reconstruction à Épinay-sur-Seine s'effectue dans le quartier

Nord-Ouest, au lieu-dit "le Cygne d'Enghien", sur un terrain donné par Firmin-Didot (descendant de la célèbre dynastie d'imprimeurs, éditeurs, typographes, créateur

des éditions stéréotypes en 1797). Cet édifice entre dans le cadre d'une grande opération mise en place par l'Église d'Île de France, les "Chantiers du Cardinal".

Cette opération menée dès 1925, par le père jésuite Pierre Lhande a pour but d'apporter "le Christ dans cette banlieue", dénommée "la zone", et de faire prendre

conscience de la détresse matérielle et spirituelle aux portes de Paris. En 1930, le cardinal Jean Verdier (1864-1940) décide de développer l'œuvre entreprise.

Les constructions d'édifices religieux se multiplient, utilisant les matériaux et le style propres à cette époque : le béton et la brique.

Fiche technique : 21/03/2016 - réf. 11 16 042 - Série patrimoine : Architectures de l'Eglise Notre-Dame-

des-Missions à Epinay-sur-Seine (93-Seine-St-Denis) - Initialement présentée à l'exposition coloniale

de 1931 au bois de Vincennes (chapelle des missions catholiques, édifiée par l'architecte de l'archevêché

Paul TOURNON). Elle mêle des inspirations asiatique et africaine à un modernisme teinté d'Art déco.

Elle a été reconstruite au lieu-dit "Le Cygne d'Enghien" en 1932, à la suite d'une souscription

initiée par le maréchal Hubert Lyautey (Nancy 1854 / Thorey 1934).

Création et gravure : Christophe LABORDE-BALEN - d´après photos : "Les amis de Notre-Dame-

des-Missions" - Impression : Taille-Douce - Support : Papier gommé - Couleur : Polychromie

Format : H 40,85 x 30 mm (37 x 26) - Dentelures : ___ x ___ - Barres phosphorescentes : 1 à droite

Faciale : 0,70 € - Lettre Verte jusqu'à 20g - France - Présentation : 48 TP / feuille - Tirage : 999 840

Classée monument historique par arrêté du 14 juin 1994, cette église est considérée comme un chef-d'œuvre

de l'Art Sacré du début du XXe siècle, par l'emploi de béton armé habillé de l’apparat de la tradition exotique.

Paul Tournon, né à Marseille le 19 fév. 1881 et décédé à Paris le 22 déc. 1964, est un architecte français.

Architecte de la Banque de France - Architecte des Bâtiments Civils et Palais Nationaux - Enseignant à l'ENSBA

La France, à partir de 1878, avait exclu les édifices religieux des Expositions Universelles. Timbre à date - P.J. :

Toutefois, à l’Exposition Coloniale Internationale de 1931, le pays réserve une place importante 18 et 19.03.2016

Epinay-sur-Seine

aux "Pavillon des Missions" de l'architecte Paul Tournon. La contribution des missionnaires

catholiques et protestants ayant revêtu un rôle déterminant dans le processus de "civilisation". (93-Seine-St-Denis)

et au Carré d'Encre (75-Paris)

L’architecte se trouva face au problème complexe d’évoquer extérieurement les traits

de l’architecture coloniale, tout en respectant le principe que l’église catholique doit dans tous Conçu par : Christophe

LABORDE-BALEN

les cas, être perçue comme universelle. Il recourut alors à l’artifice stylistique de représenter

trois grandes religions non chrétiennes (bouddhisme, islamisme, fétichisme) à travers des éléments

de composition tous placés sous le signe de la rédemption. La recherche d’un style

colonial-universel aboutit au repêchage d’éléments liés à la tradition des terres coloniales.

Chaque élément de la composition revêtait ainsi une valeur symbolique et constitue un renvoi

à la religion et à la culture coloniale. L'évocation de l’Orient asiatique avec le profil découpé,

rendu par le triple toit, évoquant le profil d’une pagode, la façade de porcelaine blanche

à dessins bleus et enfin la présence non négligeable d’or dans la décoration.

La référence aux colonies d’Afrique du Nord étaient ensuite évidentes

dans la construction basse, longue et étroite, avec un avant-corps octogonal

et une couverture de tuiles vertes. Côtoyant l’édifice principal, la haute tour

en pisé rouge placée entre les deux constructions, avec son revêtement

extérieur en pierre brune, rappelait l’Afrique Equatoriale.

Le clocher, qui rythmait la séparation entre les deux corps de la composition,

reprenait à sa base le même procédé mural que l’église.

L’ensemble de la composition reposait évidemment

sur une simplicité presque archaïque des formes et sur des données

symboliques, qui offrirent à l’architecte la possibilité de résoudre

un problème architectural, étant avant tout un problème religieux.

L'exposition terminée, à la demande du Cardinal Verdier

et du Maréchal Lyautey et à la suite d'une souscription, nationale

le "Pavillon des Missions", fut reconstruit en 1932 à Epinay-sur-Seine.

La structure en bois de la chapelle de l'exposition, fut ainsi remplacée par une structure en béton dans la nouvelle église dénommée "Notre-Dame-des-Missions-

du-Cygne d'Enghien". Pour la façade, le maître-verrier Marguerite Huré (1895-1967) utilise un nouveau procédé, la "brique Huré", une brique translucide.

Le Cardinal Verdier, Mr. Paul Reynaud, ministre des Colonies, Les fresques sont dessinées par Raymond Pierre Virac (1892-1946, artiste complet et voyageur).

et le Maréchal Lyautey – visite du 3 juin 1931 Les peintures sont réalisés par les artistes des Ateliers d'Art religieux (ou sacré) fondés en 1919

par les peintres Maurice Denis (1870-1943, artiste peintre nabi, décorateur, graveur), George Desvallières

(1861-1950), sous la direction d'Henri de Maistre (1891-1953, peintre). Elles illustrent sur les murs

des chapelles latérales, l'évangélisation du monde depuis la résurrection du Christ, choisi comme fond

pour figurer les martyrs français, une carte situant les grands lacs et les villes importantes du Canada.

Quatre "Félicitées" (partie du "Sermon sur la Montagne", Evangiles de Matthieu et Luc), de chaque côté

de la nef, sont de Raymond Delamarre (1890-1986, sculpteur, médailleur, Grand Prix de Rome 1919).

L'atelier de Louis Barillet (1880-1948), grand rénovateur du vitrail moderne, réalise une partie des

vitraux de la triple verrière du chevet. Certains vitraux sont du maître-verrier Jean Hébert-Stevens

(1888-1943, mari de Pauline Peugniez, 1890-1987, artiste verrier). Carlo Sarrabezolles (1888-1971,

sculpteur) a pour sa part sculpté directement dans le béton en prise les six acrotères (ornements sculptés)

de la toiture et les quatre statues (représentant les quatre races) aux angles du clocher. Roger de Villiers

(1887-1958, sculpteur) a sculpté la Vierge reposant sur un globe, qui surmonte la façade.