Page 2 - Journal Culturel de Metz - 2015-03

P. 2

Le roi des Francs, Dagobert 1er (règne : 629-639) fonde l'abbaye de St-Denis

et s’y fait inhumer en 639, faisant accéder cette basilique au rang de "Cimetière des rois".

Dagobert 1er visite le chantier de l'église St-Denis Tombeau de Dagobert 1er.

Au VIIIe siècle, à l'occasion de son sacre (751), Pépin le Bref (715-768) décide

la reconstruction de l'édifice à la manière des édifices romains de type basilique.

On peut voir aujourd'hui, dans l'immense crypte de la basilique, riche de l'histoire

la plus ancienne de Saint-Denis, une fosse qui conserve le souvenir de l'emplacement

de la tombe et des reliques de Saint-Denis et de ses deux compagnons de martyr, installés

à cet endroit jusqu'au XIIe siècle. Cette fosse est le centre de tous les édifices construits,

de la première chapelle, du IVe ou Ve siècle, jusqu'à l'abbatiale du XIIIe siècle.

Une nouvelle église dotée d’une crypte est consacrée en 775, en présence de Charlemagne.

De 1135 à 1144, l’abbé Suger (1080/81-1151) fait reconstruire l'abbaye, joyaux du nouvel art naissant,

l'art gothique, novateur par les techniques de construction et par la lumière des vitraux.

La construction de la basilique par l'abbé Suger

L'abbé Suger : en 1092, à l'âge de 10 ans, il est déposé par son père en l’abbaye de Saint Denis qu’il ne devait plus

quitter et où il fut consacré à Dieu. Dans cette abbaye, il devint l'ami de Louis VI, fils unique du Roi de France.

Il prépara Philippe Ier (1052-1108) à mourir et présida ses obsèques. Il devint alors le conseiller

et ministre de Louis VI, le Gros (règne 1108-1137), son ami d’enfance.

Alors qu’il n’est pas encore prêtre, il est élu, le 12 mars 1122, abbé du monastère de Saint-Denis.

Quelques années plus tard, Bernard de Clairvaux l’accuse de négliger cette abbaye. C’est que, pendant cinq ans,

Suger n’a pas cessé de s’occuper des affaires du roi. C’est lui qui poussera le roi Louis VI

à associer immédiatement au trône son fils cadet Louis, après le décès accidentel de son fils aîné,

afin que la continuité de la dynastie capétienne soit maintenue. Enfin, il réforma son abbaye avec

un soin scrupuleux. A la mort de Louis VI, il devient le conseiller de Louis VII, le Jeune (règne 1137-1180)

dont il a préparé le mariage avec Aliénor d’Aquitaine (v.1122/24-1204). Avant son départ pour la croisade,

en 1146, Louis VII, le nomme régent du royaume. Dès son retour, le roi le nomme "Père du Pays".

Il aura connut 3 rois et 4 papes. Des princes étrangers le prirent pour arbitre.

Le verre coloré, denrée très rare au Moyen-âge, est magnifié. Saint-Bernard-de-Fontaine, abbé de Clairvaux, le compare à Marie. La lumière

le traverse, sans le détruire, à l'image de la Vierge donnant la vie à Jésus en restant pure. Cette comparaison montre tout l'intérêt porté au vitrail.

Son rôle d'enseignement théologique, destiné à une population souvent illettrée, se conjugue avec l'émerveillement spirituel créé par des milliers de petits

morceaux de lumières colorées. L'ensemble des vitraux concourt à donner à l'édifice l'image d'une cité fabuleuse qui l'assimile à la Jérusalem céleste.

Dès le XIIe siècle, fait rarissime, un maître verrier est attaché à l'entretien des vitraux qui auraient coûté plus cher que la construction en pierre, de l'édifice.

C'est dire toute l'importance que Suger attachait à la lumière. Les sujets traités sont riches, complexes, essentiellement destinés aux moines érudits.

Les grands thèmes de la façade occidentale du XIIe siècle, qui commente l'Ancien Testament comme préfiguration du Nouveau Testament,

trouvent leurs aboutissements dans la verrière de la vie de Moïse et dans celle que Suger nomme verrière anagogique (qui conduit vers le haut).

Les vitraux des parties hautes de l'édifice sont des créations du XIXe siècle, commandés par les architectes Debret et Viollet-le-Duc.

Les verrières médiévales des fenêtres hautes ont été détruites pendant la Révolution pour récupérer le plomb. Dans les parties hautes du chœur,

les vitraux racontent la légende de Saint-Denis et plusieurs épisodes de l'histoire de la Basilique. Des vitraux du XIIe siècle, il ne subsiste

que cinq verrières et quelques éléments démontés, en 1997, en vue de leur restauration, remplacés par des films photographiques.

La technique des vitraux du XIIe siècle : les vitraux de saint Denis sont composés de pièce de verre soufflé teinté dans la masse sur lesquelles

sont dessiné les traits et le modèles à l'aide d'une grisaille (peinture composée d'un oxyde métallique et d'un délayant liquide fixé au verre par cuisson).

Les verres découpés sont assemblés et maintenus par des plombs pour former des panneaux eux même montés dans des armatures en fer

appelé barlotière (pièce de l’armature métallique, scellée dans la maçonnerie - elle mesure de 3 à 5 cm de large et jusqu'à 2 cm d'épaisseur

et comprend des pannetons qui soutiennent les panneaux). Les couleurs sont variées mais pas très nombreuse.

Sur les verres bleus appelé "saphir" par Suger les analyse chimiques on montré que ce n'était pas des saphirs broyés mais du cobalt.

Au XIIe siècle, on importait à grand frais d’Europe Centrale du cobalt (Suger indiquait que pour les vitraux, il déboursa plus de 700 livres).

Pour les autres couleurs, l'on employait des oxydes métalliques, de fer : pour les pourpres, les jaunes, les verts et de cuivre : pour les rouges.

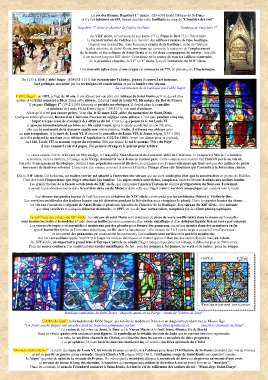

Basilique cathédrale de Saint-Denis - chapelle axiale de la Vierge - vitrail de "l'Arbre de Jessé"

L'Arbre de Jessé : la formulation de l'abbé Suger, qui servira de modèle en France et en Angleterre pendant tout le Moyen Âge.

"Un Jessé couché duquel sort un arbre dont les branches grimpantes portent les prophètes (ancêtres spirituels) et les rois (ancêtres charnels) de Jésus".

La racine de cet arbre est Jessé, la fleur est la Vierge Marie et le fruit Jésus, Messie, fils de David

Dans ce vitrail, quatre rois seulement sont figurés. Ils symbolisent la totalité des rois de Juda qui ne peuvent être tous représentés.

Les rois, les ancêtres charnels du Christ, sont inscrits dans les carrés et encadrés de deux prophètes.

Les prophètes (14) sont inscrits dans des demi-cercles, ce sont les ancêtres spirituels du Christ.

"Montjoie Saint-Denis !" : à partir du règne de Louis VI, les rois de France se rendirent à l'abbaye pour lever l'Oriflamme de St-Denis (étendard des rois de France)

avant de partir en guerre ou en croisade. Jusqu'à Charles VII (règne 1422-1461), l'oriflamme rouge de Saint-Denis est considéré comme

le "signe" guerrier du salut de la royauté de France. De même que le mont-joie désigne le monticule de terre ou de pierres surmonté d'une croix

et servant de borne le long des chemins, la bannière qui enseigne aux soldats la direction à suivre prend le nom de "montjoie".

Dans les combats, le nom de l'étendard consacré à Saint-Denis, devient le cri de ralliement des soldats du roi : "Mont-Joye Saint-Denys".