Page 3 - Journal Culturel de Metz - 2014-07

P. 3

Les années 1980, le nouvel essor de l’Inserm, le transforme en établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST).

Huit nouvelles commissions scientifiques spécialisées mises en place, marquent l’évolution de la recherche biologique et médicale. En 1986, l’Inserm

lance un programme de recherche pluri-annuel sur le sida, qui sera remplacé par l’Agence nationale de recherche sur le sida (Anrs), créée en 1992

Années 1990, renforcement de la recherche clinique et des relations avec le monde hospitalier. Sous l’égide du ministère de la Santé, la recherche clinique hospitalière

voit décupler ses moyens. L’Inserm signe sept conventions avec les hôpitaux et crée les centres d'investigation clinique (CIC). Cette période voit la création

des instituts fédératifs de recherche (IFR) qui regroupent, autour d'une straté gie scientifique commune et sur un même lieu géographique ou en réseau,

des laboratoires et des équipes relevant des instituts de recherche, des hôpitaux et des universités.

Les années 2000, seront marquées par une profonde réorganisation de la recherche, guidée par la mise des universités au centre du dispositif national.

Dans un souci de mutualisation des moyens et de regroupement des activités, le directeur général de l'Inserm s’attache à développer la mixité des unités de recherche

(entre deux EPST, entre un EPST et une université), à mettre en place, des plateformes technologiques inter-organismes (RIO), et, en 2008,

il réorganise l’Inserm en huit instituts thématiques de recherche multi-organismes (ITMO).

L'Inserm de 1964 à 2012 : Chercheurs : de 450 à 2 153 - Ingénieurs et techniciens : de 610 à 2 884 - Unités de recherche : de 27 à 289

Budgets : de 54 millions de FF à 954 millions d'Euros

Programmes en cours : Sciences de la vie, de la santé et du XXIe siècle : de nouveaux paradigmes, de nouvelles disciplines, des liens qui se développent

Le vivant et le risque : la perception de la manipulation du vivant et la gestion de risques sanitaires émergents ou ré-émergents (pandémies,

avec la recherche industrielle et de nouveaux enjeux pour les politiques publiques

pathologies nosocomiales, exposition à de nouvelles substances chimiques…)

Santé et progrès : des innovations technologiques pour mieux faire face à l’allongement de l’espérance de vie (perte d’autonomie,

augmentation de la charge sanitaire des maladies chroniques…)

Santé et nouveaux défis : les problématiques sociales, éthiques et économiques soulevées par les avancées technologiques en sciences de la vie et de la santé.

Nouvelles frontières : l’émergence de nouvelles interactions entre savoir et technique (épigénétique, traitements des données de la biologie des systèmes,

les exemples de l'imagerie cérébrale et de l'immunothérapie des cancers)

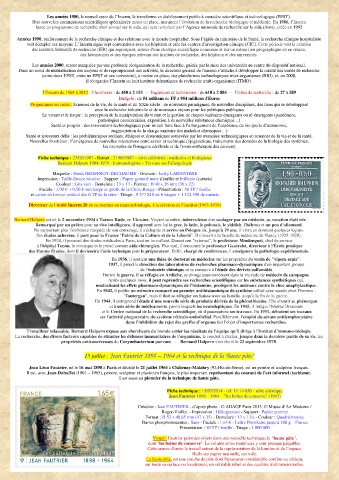

Fiche technique : 23/02/1987 - Retrait : 21/08/1987 – série célébrités : médecins et biologistes

Bernard Halpern 1904-1978 - Immunologiste – Travaux sur l'allergologie

Maquette : Denis GEOFFROY-DECHAUME - Gravure : Jacky LARRIVIERE

Impression : Taille-Douce rotative - Support : Papier gommé mate (feuille) et brillante (carnets)

Couleur : Gris-vert - Dentelure : 13 x 13 - Format : H 40 x 26 mm (36 x 22)

Faciale : 1,90 F + 0,50 F surcharge au profit de la Croix-Rouge - Présentation : 50 TP / feuille

et carnet en format vertical des 6 TP de la série - Tirage : 9 577 818 en 6 tirages + 1 112 598 de carnets

Directeur de l’unité Inserm 20 de recherches en immunobiologie, à la création de l’Institut (1965-1976)

Bernard Halpern est né le 2 novembre 1904 à Tarnos Rude, en Ukraine. Voyant sa mère, tuberculeuse être soulager par un médecin, sa vocation était née.

Remarqué par un prêtre pour sa vive intelligence, il apprend avec lui le grec, le latin, le polonais, le yiddish, l'hébreu et un peu d'allemand.

Ne supportant plus l'ambiance résignée de son entourage, il s'échappe et arrive en Pologne où, jusqu'à 19 ans, il vivra en donnant quelques leçons.

Ses études achevées, il part pour la France "Patrie de la Culture et de la Liberté". Il s'inscrit à la faculté de médecine de Nancy (1925-1928).

En 1928, il poursuit des études médicales à Paris, tout en travaillant. Durant son "externat", le professeur Moulonguet, chef de service

à l'hôpital Tenon, le remarque et le prend comme aide chirurgien. Plus tard, il rencontre le professeur Gautrelet, directeur à l'École pratique

des Hautes Études, dont il deviendra l'aide technique puis le préparateur. Enfin, chargé de conférences, il enseignera la pathologie expérimentale.

En 1936, il soutient une thèse de doctorat en médecine sur les propriétés du venin de "vipera aspis".

1937, il prend la direction des laboratoires de recherches pharmaco-dynamiques d'un important groupe

de l'industrie chimique et se consacre à l'étude des dérivés sulfamidés.

Durant la guerre, il se réfugie en Ardèche, se plonge passionnément dans la vie rude de médecin de campagne.

Après quelques mois, il peut repr endre ses recherches scientifiques sur les substances synthétiques qui,

neutralisant les effets pharmaco-dynamiques de l'histamine, protègent les animaux contre le choc anaphylactique.

En 1942, il publie un mémoire consacré au premier antihistaminique de synthèse utilisé avec succès chez l'homme :

''l'antergan", mais il doit se réfugier en Suisse avec sa famille jusqu'à la fin de la guerre.

En 1944, il entreprend l'étude d'une nouvelle série de produits dérivés de la phénothiazine. Elle aboutit au phénergan

et à une série de médicaments, parmi lesquels les neuroleptiques. En 1945, il intègre l'hôpital Broussais

et le Centre national de la recherche scientifique, où il poursuivra ses travaux. En 1951, débutent ses travaux

sur l'activité phagocytaire du système réticulo-endothélial. Parallèlement, l'emploi du sérum antilymphocytaire

dans l'inhibition du rejet des greffes d'organes fait l'objet d'importantes recherches.

Travailleur inlassable, Bernard Halpern expose aux chercheurs du monde entier les résultats de l'équipe qu'il dirige à l'Institut d'immuno-biologie.

La recherche, des divers facteurs capables de stimuler les défenses immunitaires de l'organisme, le conduit à étudier, jusque dans la dernière partie de sa vie, les

propriétés anticancéreuses du Corynebacterium parvum. - Bernard Halpern s'est éteint le 23 septembre 1978.

15 juillet : Jean Fautrier 1898 – 1964 et la technique de la "haute pâte"

Jean Léon Fautrier, né le 16 mai 1898 à Paris et décédé le 21 juillet 1964 à Châtenay-Malabry (92-Hts-de-Seine), est un peintre et sculpteur français.

Il est, avec Jean Dubuffet (1901 – 1985), peintre, sculpteur et plasticien français, le plus important représentant du courant de l'art informel (tachisme).

Il est aussi un pionnier de la technique de haute pâte.

Fiche technique : 15/07/2014 - réf. 11 14 050 - série artistique

Jean Fautrier 1898 – 1964 – "les boîtes de conserve" (1947)

Création : Jean FAUTRIER - d’après photo : © ADAGP Paris 2013. © Musée d’Art Moderne /

Roger-Viollet. - Impression : Héliogravure - Support : Papier gommé

Format : H 52 x 40,85 mm (47 x 35) - Dentelure : 13 x 13¼ - Couleur : Quadrichromie

Barres phosphorescentes : Sans - Faciale : 1,65 € - Lettre Prioritaire jusqu'à 100 g – France

Présentation : 30 TP / feuille - Tirage : 1 000 000

Visuel : Fautrier peint des objets dans une nouvelle technique, la "haute pâte",

dont "les boîtes de conserve". Le volume et les matériaux y sont presque palpables.

Cette œuvre illustre le travail autour de la représentation de la lumière et de l’espace.

Huile sur papier marouflé, sur toile.

La haute pâte, est une couche de pâte dont l'épaisseur considérable confère au tableau,

sur toute sa surface ou localement, un véritable relief et des qualités tridimensionnelles.

développement d'une troisième dimension ; l'empâtement est un "retour en épaisseurs".