Page 11 - Journal Culturel de Metz - 2012-11

P. 11

L’Opéra Garnier, ou Palais Garnier - Opéra national de Paris

Cette construction a longtemps été appelée "Opéra de Paris", mais depuis l'ouverture de l'Opéra Bastille en 1989,

on la désigne par le seul nom de son auteur : Charles Garnier (1825-1898) est Premier Grand Prix de Rome en 1848

Le projet surprend et séduit. Il réunit plusieurs styles harmonieusement agencés qui agrémentent aussi bien élévations

et décors intérieurs. La construction dure près de quinze années, de 1861 à l'inauguration officielle du 5 janvier 1875.

Le Palais Garnier fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 16 octobre 1923.

5

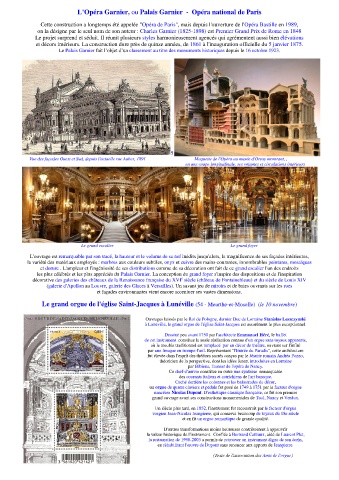

Vue des façades Ouest et Sud, depuis l'actuelle rue Auber, 1891 Maquette de l'Opéra au musée d'Orsay montrant, ,

en une coupe longitudinale, ses volumes et circulations intérieurs

Le grand escalier Le grand foyer

L'ouvrage est remarquable par son tracé, la hauteur et le volume de sa nef inédits jusqu'alors, la magnificence de ses façades intérieures,

la variété des matériaux employés : marbres aux couleurs subtiles, onyx et cuivre des mains-courantes, innombrables peintures, mosaïques

et dorure . L'ampleur et l'ingéniosité de ses distributions comme de sa décoration ont fait de ce grand escalier l'un des endroits

les plus célébrés et les plus appréciés du Palais Garnier. La conception du grand foyer s'inspire des dispositions et de l'inspiration

e

décorative des galeries des châteaux de la Renaissance française du XVI siècle (château de Fontainebleau) et du siècle de Louis XIV

(galerie d'Apollon au Louvre, galerie des Glaces à Versailles). Un savant jeu de miroirs et de baies ouvrants sur les rues

et façades environnantes vient encore accentuer ses vastes dimensions.

Le grand orgue de l'église Saint-Jacques à Lunéville (54 - Meurthe-et-Moselle) (le 10 novembre)

Ouvrages laissés par le Roi de Pologne, dernier Duc de Lorraine Stanislas Leszczynski

à Lunéville, le grand orgue de l'église Saint-Jacques est assurément le plus exceptionnel.

Dessiné peu avant 1750 par l'architecte Emmanuel Héré, le buffet

de cet instrument constitue la seule réalisation connue d'un orgue sans tuyaux apparents,

où le meuble traditionnel est remplacé par un décor de théâtre, ouvrant sur l'infini

par une fresque en trompe-l'œil. Représentant "l'Entrée du Paradis", cette architecture

fut élevée dans l'esprit des théâtres sacrés conçus par le Jésuite romain Andréa Pozzo,

théoricien de la perspective, dont les idées furent introduites en Lorraine

par Bibiena, l'auteur de l'opéra de Nancy.

Ce chef-d'œuvre constitue en outre une synthèse remarquable

des courants italiens et autrichiens de l'art baroque.

Caché derrière les colonnes et les balustrades du décor,

un orgue de quatre claviers et pédale fut posé de 1749 à 1751 par le facteur d'orgue

nancéien Nicolas Dupont. D'esthétique classique française, ce fut son premier

grand ouvrage avant ses constructions monumentales de Toul, Nancy et Verdun.

Un siècle plus tard, en 1852, l'instrument fut reconstruit par le facteur d'orgue

vosgien Jean-Nicolas Jeanpierre, qui conserva beaucoup de tuyaux du 18e siècle

et en fit un orgue romantique de grande qualité.

D'autres transformations moins heureuses contribuèrent à appauvrir

la valeur historique de l'instrument. Confiée à Bertrand Cattiaux, aidé de Laurent Plet,

la restauration de 1998-2003 a permis de retrouver un instrument digne de son écrin,

en réhabilitant l'œuvre de Dupont sans renoncer aux apports de Jeanpierre.

(Texte de l'association des Amis de l'orgue)