帰れないって知ってたの。

だけどずいぶん、だだこねて、ルヴァイド様やゼルフィルドを困らせた。

そうしている間だけは、その事実を忘れられそうな気がしてたから。

デグレアの一角にある、ルヴァイドの仕事部屋。

普段なら赤紫の髪をした、眼光も鋭い部屋の主がデスクワークに勤しんでいる姿をたまに見られるのだが、今日は違っていた。

「〜♪♪」

なにやら異世界の歌を歌いながら、ぱたぱたと書類入れを直しこんだり本を並べている少女がひとり。

と、それを横目で見つつ笑いながら、手伝っている男性がひとり。

「ルヴァイド様も、こんなとこでレイムさんとケンカしなくてもいいのに。ね、イオス」

ずたぼろになっているカーテンをはずしながら振り返るのことばに、イオスも苦笑で答える。

いやもう凄かった。

原因はそこにいるなのだが、あれはケンカというレベルではなくすでに決闘・・・いや。

もとい殺し合いだ。

レイムなぞあの笑顔を浮かべながら背後にどす黒いオーラを背負ってレヴァティーン呼ぼうとしていたし、

ルヴァイドは全身の闘気を剣に叩き付けて顧問召喚師に斬りかかろうとしていたし。

が通りかからなかったら、この部屋は吹き飛んでいたんじゃなかろうか。

なんで自分はそういう現場にばかり遭遇するのか、ちょっと運命を恨みたくなった。

まあ、誰だって自分の娘(違ッ)のスリーサイズを真顔で訊かれれば相手に殺意も抱きたくなるものだろうが。

ていうかまだ諦めてないんだなレイム(遠い目)

というかが通りかかった瞬間、すかさず殺気もろもろを綺麗に消し去るふたりの変わり身に、素直に脱帽すべきなんだろうか僕は(更に遠い目)

衝突寸前で曰くのケンカは自然消滅したが、発される二人の『気』ともいえるものがぶつかりあって、この部屋をずたずたにしていたのだ。

そこで、午後から用事の入っていたルヴァイドを送り出した後、はイオスを手伝わせて部屋の掃除に取りかかったのである。

大好きなふたりがケンカしていたのにご機嫌なだが、今日は流血沙汰になってないし、彼女自身が掃除はけっこう好きだし。

イオスも先ほどの混沌とした世界は忘れて、目の前の少女のかもしだす、穏やかな雰囲気にひたることにした。

・・・あまりアレは思い出したくないしな。

「うー、うー」

たそがれかけたイオスに、何やらうめいているの声が届いた。

「どうした?」

「本棚に手が届かない〜」

「・・・・・・」

見れば、本をしまおうとしているのか、ぴょいぴょいと飛び跳ねているの姿。

目的の棚は、イオスが少し手を伸ばさなければならない高さにある。

「……まったく。ほら、貸してみろ」

すぐ後ろに歩き、片手での身体を押さえ、もう片方の手で本を奪い取る。

それから、ちょっと手を伸ばして、すぐにすとんとしまってみせ――

ぱらり

持ち上げた本の間から、何かが落ちる。

「・・・手紙?」

きっちり封をされた、空色の封筒だった。

ふと本のほうに目をやれば、なんの変哲もない兵法書。

この部屋はルヴァイドの部屋であり、本も当然ルヴァイドのものだ。

となれば、この手紙の差出人か宛名人のどちらかが、部屋の主に該当すると考えるのはしごく当然。

差出人として・・・・・・空色の便箋に? ルヴァイド様が? 手紙を?

・・・(ふ)←何

要らん想像をして想わず自己嫌悪に陥りかけたイオスの耳に、明るいの声が聞こえる。

「あー! これ、あたしが家に書いた手紙だ!」

「・・・は?」

差出人も宛名人も部屋の主に該当しないそんなものが、何故ルヴァイドの部屋にあるのか。

そもそも召喚されてこの世界に来たが家に手紙を出して、果たしてそれが届くのか。

顔に疑問符を貼り付けたイオスを見て、が手紙を手にしたままにっこりと笑ってみせた。

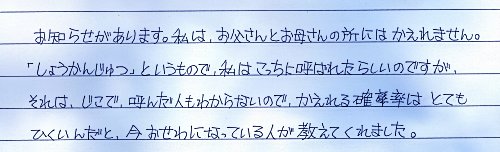

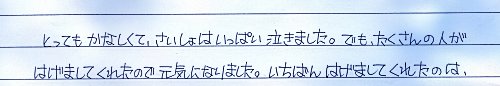

ここにきた最初のとき、家に帰れないっていうのが判って、すごくさみしくていっぱい泣いたの

ルヴァイド様やゼルフィルドやレイムさんやビーニャちゃんやガレアノさんやキュラーさんが遊んでくれたから、すぐに元気になったけど

・・・・・・何して遊んであげたんですかルヴァイド様・・・・・・

このときイオスの脳裏には、となわとびをしているルヴァイドや、お手玉をしているゼルフィルド、

缶蹴り鬼をしているビーニャ&ガレアノ&キュラー、鼻血を吹いているレイムの姿が次々に浮かんだ。

ていうかレイムだけ遊んでる映像じゃないし。

「で、少し慣れてきたときに、ルヴァイド様が家に手紙を書いてみたらどうだって云ってくれて、それで書いたの。

あたしが帰れないんだから手紙も届かないんだけど、そのときは本気で信じちゃっててー」

そのうち召喚術の仕組みとか知ってから、あのときの手紙どうしたんだろうって思ってたんだけど、ルヴァイド様こんなとこに隠してたんだねー

あはは、と笑いながら、は云うけれど。

当時10歳だったと聞いた。

そんな小さな子が、いきなり見知らぬ場所に飛ばされて、それはどんな気持ちだったのだろう。

寂しくて、哀しくて、辛くて?

・・・無理だと判っているけれど、それはもう過去の話だと承知しているけれど

そのとき自分が何故此処にいなかったのかと、思ってしまう。

どれだけ君は泣いた?

どれだけ不安だった?

ことばに出しては訊けない問いの代わりに、目の前のを抱きしめた。

力を入れたら手折ってしまいそうな子を、優しく、でも強く強く。

僕がいる。

ルヴァイド様もゼルフィルドも、変わらず君を好きでいる。

だからもう、何も不安に思わなくていいから。

故意にレイムたちを意識から退かして、イオスは心のなかだけでつぶやく。

「イオス?」

急に抱きしめられて、くすぐったそうに笑うの声が、耳に心地いい。

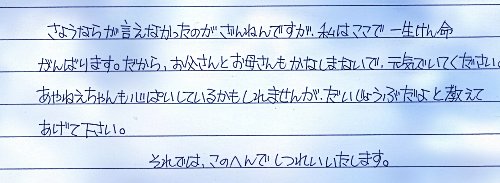

の手にしたままの手紙をそっと取って、目でお伺いをたててから、ピッ、と封を切り、手紙を広げる。

――見慣れない文字。

の世界の文字。

「・・・なんて書いたんだ? 」

手紙をひらひらさせて問うと、イオスの腕にすっぽりおさまったままのが、手紙を取り返す。

読んであげるね、と云われて、ふたりでそのまま床に座りこんで。

陽の光が窓からこぼれる中、空色の便箋が改めて広げられた。

「うわぁ、汚い字〜」

当時の自分を振り返っているのか、なつかしい表情で笑って。

こほんとひとつ咳払いをして、の声が、静かな午後の部屋に響く。

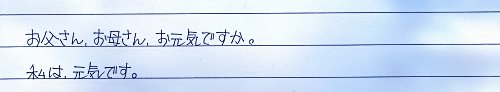

「――お父さん、お母さん、お元気ですか――」

「手紙の出だしってたいていこんなだよね?」

「拝啓、とか付けてもよかったんじゃないか?」

「あ、漢字間違えてる〜」

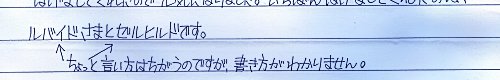

「かんじ?」

「うーんと…このひらがなより、ちょっと難しい字なの。全部習ってなかったから」

「誰だと思う?」

そのの問いには笑って答える。

「訊かなくても判るよ」

・・・・・・・・・・・・・・・・

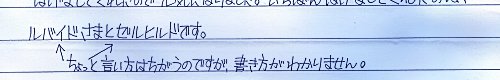

「・・・・・・今の、それはちょっと発音が違わないか?」

「あぅ、やっぱりイオスもそう思う? でもどうしても、どう書けばいいか思い出せなかったの〜」

云うのは出来たんだけど、そういえば何回か練習したなぁ。

ちなみに今は?

やっぱり書けない(断言)

・・・そうか・・・そうだよな(遠い目)

「・・・当たってるような微妙なような……」

「子分ていうより下僕なんだって。レイムさん云ってたけど」

「それはもっと違うよ、……いや当たってるけどそういう単語は覚えなくていいから」

要らんこと吹き込むなレイム。

「そうか……さようならも云えなかったのか・・・」

考えてみるまでもなく、召喚というのは対象の都合など考えずに一気にこちらに喚び寄せるものだからして。

それは、あまりに唐突すぎる別れだっただろう。

ちょっとしんみりした空気を払いのけるように、ふと、文中に出てきた固有名詞を聞いてみる。

父と母は判る。

が、『あやねえちゃん』とは何者なのか。

「近所に住んでた、一歳上のおねえちゃん。よく遊んでもらってたんだ」

召喚されたその日も、誕生日のパーティに来てねと誘いに行ったのだと、は笑う。

云わば、祝われることのなかった、10歳の誕生日。

「でもでもっ、今はルヴァイド様やゼルフィルドやレイムさんたちが祝ってくれるし!? 全然平気だよ!?」

レイムさんがくれるプレゼント、たまに箱に赤い染みがあるのが謎だけど!

捨てろそんなもん。

目を伏せてしまったイオスを心配したのか、が立ち上がってまくしたてた。

それが嘘ではないと感じて、イオスも笑う。

幼かった故に、不安も孤独感も大きかったろうが、だけれど幼かったからこそ、すぐに環境に馴染めたのだと判った。

イオスが笑みをみせたことに安心したのだろうか。

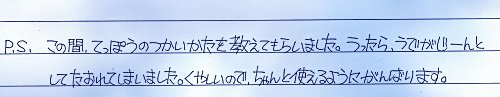

はまた座りこみ、手紙の最後の数文をさして、これ追伸って意味なんだよ、とふたつの文字を指差してみせる。

・・・・・・環境に馴染みすぎるのも問題なような気がした一瞬だった。

ていうかこの手紙が届いたら、親泣くぞ。

思わず頭を抱えたイオスを、が心配そうに眺めていたけれど、だいじょうぶだからと首を振る。

それから少しだけ雑談して、また部屋の片付けにとりかかった。

この季節にしてはめずらしく穏やかな陽光が、の髪を淡く縁取っていたのが印象的だった、ある午後のこと。

「・・・・・・ふふ、これでしばらくルヴァイドをからかうネタができましたね」

カチリとハンドビデオのスイッチを切り、レイムは木の上でほくそえむ。

ビデオカメラにはばっちりと、今のたちの一幕が録画されている。

手紙自体も完璧に映像に収めた。

例の、

も完璧に。

「舌足らずなさんも可愛いです・・・」

当時を思い返しているのか、悦に入ったレイムの座っている枝から、ぽたり、ぽたり赤いものがしたたりおちる。

「パラソル持ってきてよかったね、キュラーちゃん、ガレアノちゃん」

「そうですなぁ」

「いやまったく」

その木の真下、予備のビデオテープと電池の詰まった袋とともに、真っ赤に染まったパラソルで日の光を和らげながら、お茶を楽しむ悪魔トリオの姿があった。

この季節にしてはめずらしく穏やかな陽光が、レイムの鼻血を鮮やかに照らし出していた、ある日のこと。

ちなみに『ヴァ』と『バ』の件を持ち出した瞬間、レイムはルヴァイドに壁を突き破る勢いで攻撃をしかけられたらしい。

後日談である。